中学校で武道は必修

ご存知の方も多いかもしれませんが、義務教育での武道必修化がなされ、2012年から中学校で男女問わず、柔道、剣道、空手などの武道を学ぶことになりました。もうおよそ10年ですから、最近の若いひとは何らか武道を必ず経験しています。

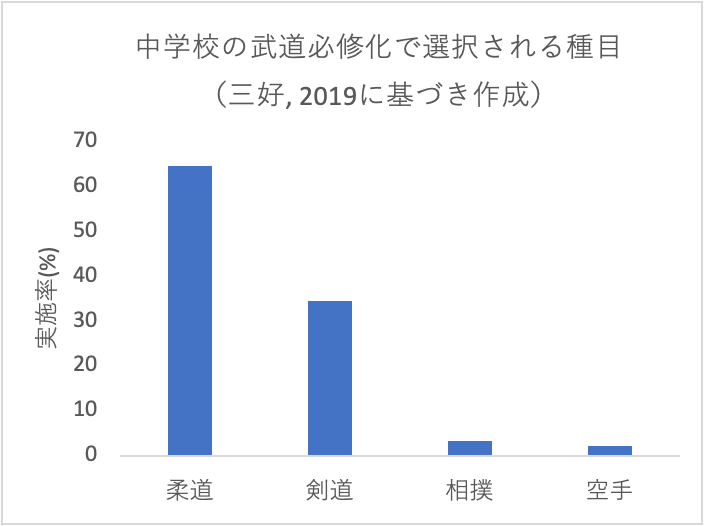

日本武道館は定期的に中学校武道必修化の状況を調査しています(最新のものの概略、三好, 2019)。全国9371校を対象としている大規模な調査です(回答率100%!)。今回はその調査の一部を取り上げ、どのような武道がどれくらい経験されているのか紹介します。

どんな武道が多い?

下の図に示したように、圧倒的に多いのは柔道でした。これは教育との相性が良いこと、経験者が多いこと、用具、施設に比較的お金がかからないことなどが理由であるとされています。調査対象校の数を分母に実施率を順に並べてみると、柔道64.5%、剣道34.4%、相撲3.3%、空手2.2%でした。

これらの数値を全部足すと100%を超えます。なぜ、100%を超えるかといえば、複数の武道を実施しているところがあるからですね。複数種目の場合、柔道と剣道のどちらかを選択できるケースが多いようです。

どのくらいの時間学ぶ?

私立の学校では1年間を通じ、武道の授業があるところもあるようです。一方、多くの公立校では、冬もしくは夏の一部の期間に実施することが多いようです。授業時間は平均しておよそ9時間(9回の授業)、多いところでも16時間でした。限られた回数の中でも、いろいろ工夫をして授業が計画されており、簡単な技を身につけられ、柔道なら寝技乱取りくらいまでできるようになるようです。

環境は?

指導の上でなかなか難しいのは場所です。武道場の普及率は59.4%。必修科目であることを考えると、もっと高くても良い気もしますし、1年で平均9時間だとすると、このくらいなのかなとも思います。ただ、武道館のない残りの4割の学校は体育館に畳を敷いたり、剣道や空手の場合は普段は靴を履いて入る体育館に裸足で入るなど大変です。裸足用に作られていない施設は思わぬところで怪我をするんですよね。また、相撲の実施率が非常に低いのは、安全な協議場所がないためです。それでも、10年ほどで武道場がある学校は10ポイント弱増えているようなので、さらに普及が進むかもしれません。

指導は、およそ8割の学校で保健体育教員のみで対応ができているようですが(82.9%)、武道経験者の割合が、保健体育教員に必ずしも多くないことを考えると実態はなかなか大変です。武道経験者の他教科教員や外部指導員が協力している場合が17.1%となっており、前回の調査から6ポイント近く増えています。学校教育や中学生の運動指導に関する研修をきちんと受けた上で、こういった外部のリソースを活かしていって欲しいですね。

武道が普及すると良いですね

年間平均9時間と言われると、ちょっと短いかなとも思いますが、全員が武道を経験することで、格闘技への敷居が低くなるかなと思います。全国津々浦々にあり中学校のおよそ6割に武道場がある現状も、同じく敷居を下げてくれるでしょう。自治体によっては夜間に一般解放してくれることもありますから、武道・格闘技の普及と発展につながると思います。

柔道が種目として選ばれることが多いことは、組技好きとしては嬉しいですね。寝技乱取りを経験して、体をぶつけ合って競い合う単純な面白さと喜びをたくさんの中学生に経験してもらえると良いなと思っています。

引用文献

三好芳生 (2019) 中学校武道必修化第5回アンケート調査結果について.月刊武道,635, 166–185.

https://www.nipponbudokan.or.jp/pdf/gakkobudo/budo-survey_201910.pdf

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?