『ウルトラス 世界最凶のゴール裏ジャーニー』著者インタビュー ③

ジェームス・モンタギュー × 田邊雅之

「ウルトラスは息絶え、再び蘇る。日本の君たちが目撃しているように」

■ウルトラスは息絶え、そして再び蘇る

田邊雅之(以下M):最後はウルトラスのこれからについて。君は『ウルトラス』の第4章イタリア編の最後の部分で、ウルトラスの文化は死に体になりつつあると断じている。これはかなりショッキングだった。

ジェームス・モンタギュー(以下J):イタリアのウルトラスは息絶えつつあるし、国家権力や警察との戦いに敗れつつある。将来、風向きが変わる可能性もあるにせよ、今の状況は芳しくない。

僕が目の当たりにしてきたのも、警察による取り締まり強化によってウルトラスたちがスタジアムへの出入りを禁止されたり、古い世代のリーダーが文字通り殺されたりして、姿を消しているという現象だったからね。

M:君が取材したラツィオのウルトラス、イッリドゥチビリのリーダーであるピッシテッリなどは、公園で射殺されるという事件まで起きた。

J:それに輪をかけたのが、新型コロナウイルスの蔓延さ。パンデミックの際には、多くのグループが解散を発表している。アトランタのカリスマ的なリーダー、ボーチャが率いていた「クルヴァ・ノルド」でさえ解散に追い込まれた。同じことはドイツでも起きている。ウルトラス文化に強い影響を与えてきた「発祥の地」では、いずれも状況が激変しているんだ。

M:ただし君は、ウルトラスの文化が他の地域で生き残り、独自に発展を遂げていると語っている。今回、日本の読者のために寄せてくれたメッセージや原稿では、パンデミックが逆にウルトラスの重要性を認識させる契機ともなったと論じている。これは明るいニュースだ。

J:そう。逆にそれ以外の国々では、ウルトラスの文化が根付いて大きく成長し続けているし、より重要な役割を果たしている。

現にサポーター文化に詳しい連中に、今の中心地はどこだと思うと尋ねたら、おそらくイタリアは挙がってこないだろうね。代わりにポーランド、ウクライナ、ロシア、セルビア、クロアチア、北アフリカ、あるいはインドネシアのようなアジア諸国だという答えが返ってくるかもしれない。

M:君は『ウルトラス』の中で、サポーター文化を第一世代、第二世代、そして第三世代という視点から捉えていた。現在起きているのは、第三世代(第三の波)の到来ということになる。

J:こういう変化は単に世代が変わり、新たな勢力が登場してきた結果でもあるんだ。だから「老兵は死なず、ただ去りゆくのみ」という表現が一番しっくりくるように思う。

ただし「第三の波」には際だった特徴もある。これらの国々の中には、1960年代から70年代にイタリアなどで確立されたスタイルが、本国以上に忠実に継承されているところも少なくない。しかもオリジナルな要素が融合されて、従来見られなかった文化が萌芽してきたんだ。

■「アメリカのウルトラス」が抱える矛盾

M:その点でアメリカの章は、本当に興味深かった。

もともとアメリカは、「サッカー不毛の大陸」と呼ばれてきた。そんな国で、かくもウルトラスの文化が発展している驚いた読者は多かったと思う。

僕自身が最も関心を引かれたのは、アメリカのウルトラス文化が持つ両義性だった。アメリカにおけるスポーツの在り方は、ヨーロッパと異なっているし、パッケージ化されたショービズという側面が強い。にもかかわらず現地には熱いファンがいて、サポーター文化が大輪の花を咲かせている。

J:ある意味、「アメリカのウルトラス」というのは、矛盾に満ちた存在なんだ。もちろんアメリカにもワイルドなサポーターはいるし、自分たちなりに存在感を発揮し、独自の文化を築き上げようとしている。

だけど君が指摘したように、彼らは非常に管理されている。現に政治的なイデオロギーの表現などは、一切認められていない。他の国で見られるようなウルトラスのエッセンス(反体制的なスタンスや反骨精神)が全く欠けているとはいわないせよ、厳しく制限されているのが実情だからね。

M:結果、アメリカにおけるウルトラス文化は、リーグ側やクラブ側が定めた「ガイドライン(枠)」の中で発展する形にもなってきた。

象徴的なのはステッカー絡みのエピソードだと思う。LAFCのスタジアムでは、ファンやサポーター、ウルトラスがステッカーを貼るためのエリアが指定されているだけでなく、ステッカーに印刷されるメッセージや文言さえ、厳重にチェックされている。

J:まさにその通りさ。あれもまた独特なやり方だと思う。

M:一見すると、アメリカのウルトラス文化は、ヨーロッパと同じように映る。でも最もラディカルな部分は中和され、MLS全体のシステムを壊さないような形でうまく統合されている。

君はそのようなプロセスを「記号化」と呼んだし、ユースカルチャー自体も同じ道をたどるだろうと予言した。まるでボードリヤールのようだけど、僕がアメリカの章を読んで思い浮かべたのは「勧請(かんじょう)」という言葉だった。

日本では仏像を迎える際に、一旦、魂を抜いてから受け取り、仏閣に奉るという手順を踏む。MLSが行ってきたのは、この方法論に非常に近いのかなという気がする。

J:その種の特徴は、「セミ・オーセンティック(半分だけリアル)」という単語でも言い表せると思う。

ただし、話はそこで終わらない。アメリカのサポーターは管理下に置かれている反面、クラブ側やオーナー側と交渉し、様々な譲歩も引き出してきた。立ち見席を確保したのもその現れの一つだし、LAFCのスタジアムでは酒を飲むこともできる。マリファナを吸うことさえ認められているんだ。

M:マリファナは、カリフォルニア州では合法化されたからね。

■MLSを売れるコンテンツにするために

J:それに何より、アメリカのファンやサポーター、ウルトラスたちはクラブ側と対話をしながら、自分たちの意志を反映させていけるようになっている。これは彼の大きな強みだし、ドイツのウルトラスの状況に近い。

M:アメリカのサッカー界に関しては、男女差別の撤廃や価値の多様化、LGBTへの対応にも、最も意欲的に取り組んでいるという特徴もある。その点では、世界のどの国よりもラディカルでさえあると言ってもいいと思う。

J:『ウルトラス』ではあまり論じていないんだけど、そこには必然性もあるんだ。グローバルなコンテンツビジネスという視点で見た場合、MLSは他の国のリーグに真っ向から対抗できるレベルに達していない。

もちろんこれから10年、20年と経ち、MLSがもっと成功していけば、「コンテンツ」としての競争力は高まるかもしれない。だが少なくとも今の時点では発展途上だし、ビジネスとして成立させていくためにも、まずは国内でファンベースを拡大していかなければならない。だからこそ彼らは地元のファンやサポーター、ウルトラスと連携しながらファンエンゲージメントを高め、魅力的な商品に育てようとしているんだ。

M:今のような形でアメリカのウルトラス文化が発展しているのは、アメリカ型のコマーシャリズムや独特なスポーツ文化、サポーターが本来的に持つ欲求が独特な形で折り合いをつけた妥協点でもあると。

J:そう。その結果、アメリカではウルトラスの文化やファンエンゲージメントがさらに伸びていく余地が生まれている。

確かにアメリカのウルトラス文化はユニークだし、ヨーロッパ側の人間の中には、おもしろおかしく論じる連中がいるのも事実だ。

でもアメリカで用意されている環境は、イングランドよりもはるかに充実している。一体感や連帯感も感じられるし、単純に試合を楽しめるからね。こういう「生」の感覚は、今のプレミアリーグにはないんだ。

腕に巻いているのはLGBTを支持するレインボーカラーの腕章

■ファンが不在のプレミアリーグ

M:皮肉なことに、イングランドのサッカー界の方が、逆にアメリカよりも『プラスチック(無味無臭)」になってきている。

J:そもそもプレミアリーグの試合は、チケットが高くなりすぎて、もはや若い人たちが気軽に楽しめる娯楽ではなくなっている。客層も年寄りばかりが増えているからね。

アメリカにいる僕の友人たちはもっと辛辣だったよ。彼らは映画『グリーン・ストリート・フーリガンズ』(邦題『フーリガン』)の世界を期待して試合を観に行ったんだが、蓋を開けてみたら、ひどいオペラのような代物だったとさかんにこぼしていた。チケットの値段はやたらと高いのに、席からはほとんど何も見えない。食い物も悲惨だったと。

結局、これはテレビ中継ばかりを意識しているからなんだ。プレミアは収益性の高いコンテンツになったし、テレビの放映権契約で潤っている。だけど運営側がファンの方を向いていないから、試合を観戦する環境はどんどん悪化している。

M:まさに本末転倒というか。スポーツに限らず、ショービズやエンターテインメントでは、最終的には実際に提供される演奏やショー、試合をいかに生(ライブ)で楽しめるかが鍵になる。だからこそ映像化されたときの魅力や価値も生まれるのに、その部分がおざなりにされてきた。

しかもプレミアリーグに関しては、放映権料ビジネス自体の収益性が落ちてきている。放映権ビジネスに関しては、いずれまた別の機会にじっくり話したいと思うけど、見直しが必要なのは明らかだ。

J:ブンデスリーガはともかく、プレミアリーグと比べるなら、MLSの方がはるかに自由で、楽しく、満ち足りた時間を過ごせるのは間違いないよ。僕はイングランドの人間だけど、MLSとプレミアリーグ、どちらで試合を観るのを選ぶかときかれたら十中八九、MLSを取るね。

■本家本元をアピールすることの愚かしさ

M:『ウルトラス』においては、アメリカと同じように第三世代のウルトラス文化が発展している場所として、インドネシアなども挙げられている。

J:そして日本もね。『ウルトラス』には日本の章が含まれていないけど、今回の記事やメッセージで述べたように、僕はサンフレッチェ広島の姿を見て単純に感動したし、日本にも日本独自の素晴らしいウルトラス文化があると実感したんだ。それはどこの国のコピーでもない、日本独自のものだった。だからこそグローバルなんだよ。

M:ウルトラスの文化は、根無し草の抽象的な代物ではなく、各国ごとのローカルな要素も色濃く反映されていると。

J:僕がこの本で描きたかったのは、ある意味、グローバリゼーションについての物語でもあるんだ。グローバリゼーションは、他者に自分の文化を一方的に押しつける過程だと言われたりするけれど、そうじゃない。むしろオリジナルな伝統や文化、価値が無数に混じり合い、お互いに影響し合いながら進化していく壮大なプロセスなんだ。

M:そのイメージは、アメリカの政治学者、ロナルド・イングルハートが『静かなる革命』という本で予言したものに近い。インターネットは象徴的だけど、僕たちが住んでいる今日の世界は、「グローバルなトライバルカルチャー」と呼べるようなものに包まれている。

J:まさにその通りだと思う。ウルトラスの文化に関しては、他の国々がイングランドやイタリアの真似をしているだけだという見方をする人もいる。

これは裏を返せれば、イングランドやイタリアの文化だけが完全にオリジナル(固有・土着)だという見方に他ならないけど、そんな主張は明らかにおかしい。現にヨーロッパのウルトラス文化は、ウルグアイやブラジルから、アルゼンチンからも強い影響を受けているわけだしね。

M:『ウルトラス』で明かされているように、今日における応援のスタイルが生まれたのはウルグアイだし、ヨーロッパ中に影響を与えたハイドゥク・スプリットのトルツィーダは、ブラジルのサンバ隊、トルシーダを参考に結成された組織だった。

J:しかも、その当たりの事情はさらに入り組んでいる。本来、アルゼンチンのサッカー文化は、イタリアのジェノヴァから輸入されたわけだろう?なのに独自に発展を遂げて、今ではボンボネーラで生まれたチャントや応援のスタイルが、ヨーロッパに逆輸入されたりしているんだ。

こうして考えてくると、どこが本家本元なんて議論自体が不毛であることがよくわかる。ウルトラスの文化はすべての人のものであると同時に、誰のものでもない。だから発展してきたんだ。

M:永劫回帰じゃないけど、止まることを知らないメリーゴーラウンドのように影響を及ぼし合い、どんどん変わりながら、巨大な潮流になっていく。

ある意味、ウルトラスの文化はサブカルチャーではなく、メインストリームのカルチャーになったと言ってもいいかもしれない。何がアンダーグラウンドで、何がメインストリームかなんて区分自体が、融解しているわけだから。

J:ウルトラスに関しては、映画の『アウェイデイズ』で描かれたように、社会の片隅で生きている人たちが育んできた、「マージナルな文化(末端の文化)」だという印象が強いかもしれない。

確かにこういう要素は、いつの時代にもある。ウルトラスの文化は、暴力沙汰や犯罪と結びつけて論じられるケースがあるのも事実だと思う。

でも実際には、それよりもずっと深くて広くて奥行きがあるし、本当にグローバルで素晴らしいものなんだ。日本にいる君たちが、その目で目撃してきたようにね。

■一緒にJリーグの試合を観ようじゃないか

M:じゃあ最後は、日本の読者から君へのメッセージを。僕のフォロワーさんの中には、Jクラブの熱心なサポーターも多い。その中の一人は『ウルトラス』だけでなく、『億万長者サッカークラブ』まで愛読してくれている。彼は今回、こんなメッセージを託してきた。

「ジェームス、日本に是非、来てくれ。ビールを飲みながら、一緒にウルトラス談義をしよう」と。

J:そりゃ最高だ(笑)! じゃあ、その友達に伝えてくれ。僕はできるかぎり早くまた日本に行きたいと思っているし、どのみち行くことになるとね。そのときには、彼がサポートしているJリーグのクラブの試合を観に行こうじゃないか。一緒にスタンドに立って応援するよ。

M:了解。そう伝えておく。いずれにしても、近いうちに今度は日本で。

J:ああ。楽しみにしてる。今日はありがとう。

著者による特別メッセージも公開中です

著者が日本向けに寄稿した特別コラムも公開されております

https://note.com/masayukitanabe/n/nea42e1c11bd9

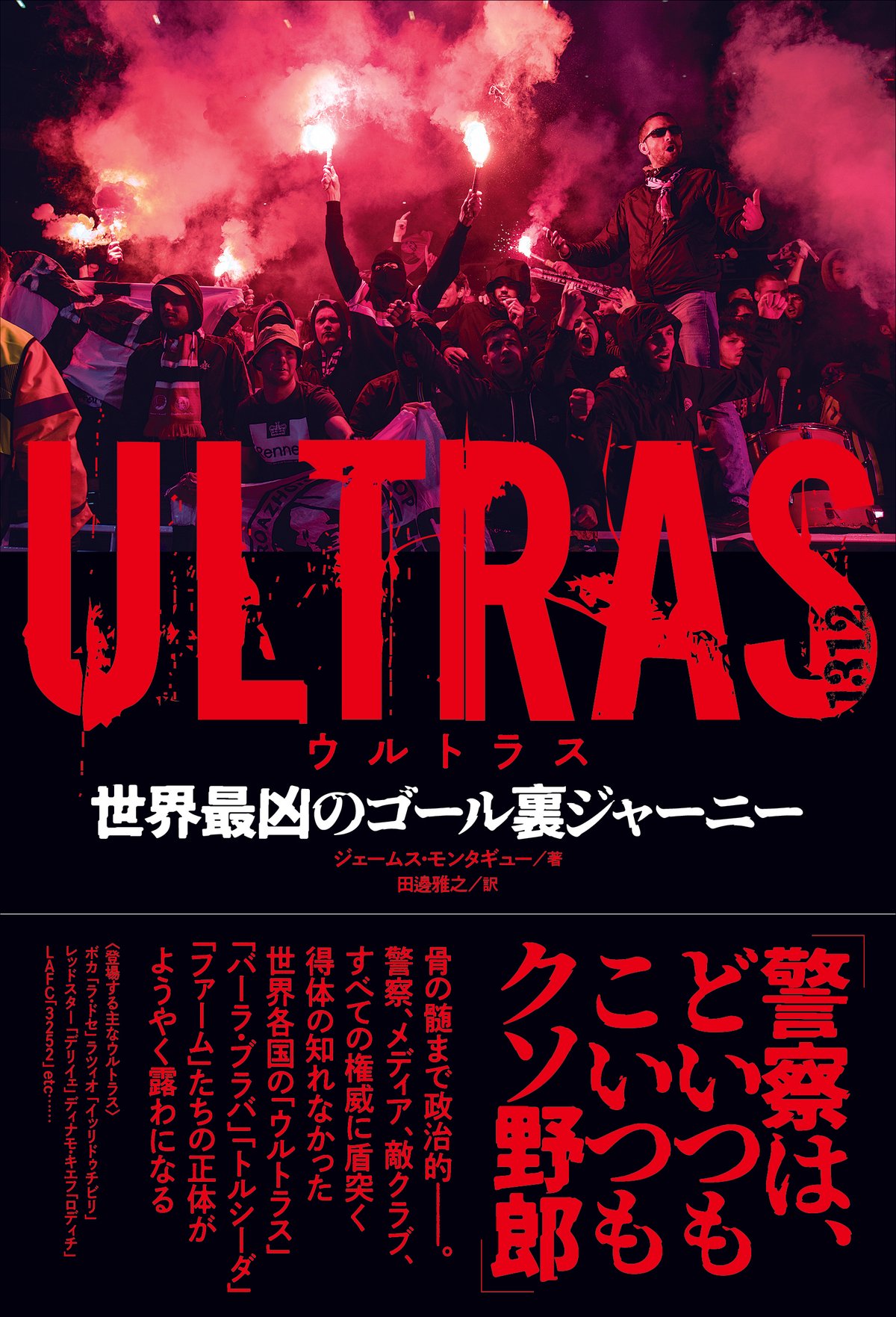

話題沸騰。サッカー界の実像をえぐり出す骨太なノンフィクション『ウルトラス 世界最凶のゴール裏ジャーニー」は絶賛発売中(カンゼン 税込み 2750円)全国書店、各オンライン書店でもご購入いただけますので、是非、ご一読ください!

いいなと思ったら応援しよう!