「素晴らしい人の行動」こそが倫理的? 倫理的思考とは(4)徳倫理学

「ほんとうに分かりやすい」倫理学とは?

第1回から第3回まで、倫理的思考について、結果説・義務説・共感説・権利説にもとづいて説明をしていきました。

しかし、これらを読んで、「めんどくせえなあ!」と思った人もいるのでは?

倫理的思考というのは、立派な人の考え方だ。そして倫理的行動というのは、そんな立派な人の行うことだ。だから、それを模範にすることが、倫理や道徳ということでいいのでは? そんな考え方を持つ人も、多いことでしょう。

それも、倫理学の考え方の1つです。そうした考え方を「徳倫理学」といいます。

徳、よく聞く言葉ですね。「徳のある人」とか、「徳を積む」とか、いろいろと言います。ただ、徳とは何か、と問われて、すぐに返事ができる人も、少ないような気がします。

私の持っている国語辞典(『明鏡国語辞典 第三版』)には、徳の意味を「修養によって身につけた、すぐれた品性や人格」と説明しています。

まず、「修養」、つまり、単に学を深めただけでなく、日頃から正しい行為を積み重ねることで人に身につくもの、それが徳である、ということができます。

さらに、

徳には「すぐれた」という要素も必要であることがわかります。

人を誰よりも思いやる気持ち、誰よりも深く察しようとする考え、誰よりも人の気分を害さないようにしようとする配慮、誰よりもユーモアあふれる言葉をTPOを完璧にわきまえて話せる能力……

こうした徳にもとづいて行動できる人が「倫理的な人」であり、その人の考え方が「倫理的思考」、その人の行動が「倫理的行動」。

そういった人になる、あるいは、なれなくても可能な限りそれに近づくために、様々な本を読んだり、実践を行ったり、もちろん優れた人から教えてもらったりすることが、倫理的思考を身につけるには必要であり、かつ十分なのではないか。何より分かりやすい。

こうした考えを、「徳倫理学」ということにします。

「素晴らしい人」を増やすことが何より必要?

もう少しいうと、

結果説にもとづいて、「しめしめ、席を譲ったおかげでモテるぜ」みたいな人が倫理的な人、というのも、なんかしっくりこないし、

義務説にもとづいて、「僕は骨折してますが義務として席を譲ります」という人は、周りを戸惑わせる変な人で、倫理かもしれませんが、困らせる人でもあります。

つまり、

結果説では、利己的な人も倫理的になってしまうし、義務説では、融通のきかない人が倫理的になってしまうわけです。これは、第1回を読んで思った人も多いことでしょう。

しかし、

徳倫理学では、お年寄りには席を譲るという考えを持った素晴らしい人が、そのお年寄りや、周りに気をつかいながら、たとえば無言で席を立ち、アイコンタクトでお年寄りを席に導いたりする、それが「最も倫理的」だと言ってしまえるわけです。

そして何より、

素晴らしい人は、社会で称賛されます(そうなるはずです……)。だから、他の人も、そんな「素晴らしい人」を目指します。

こうしたことを広めたほうが、やれ結果説だの義務説だのを教えていくより、倫理的社会を作るために役立つのではないか、そんな気がする人も多いでしょう。

素晴らしい人が社会で増えることがよく、しかも、それは、実際の素晴らしい人をまねればいいのだから、分かりやすい。そういう考えが、徳倫理学を支えています。

さらに、

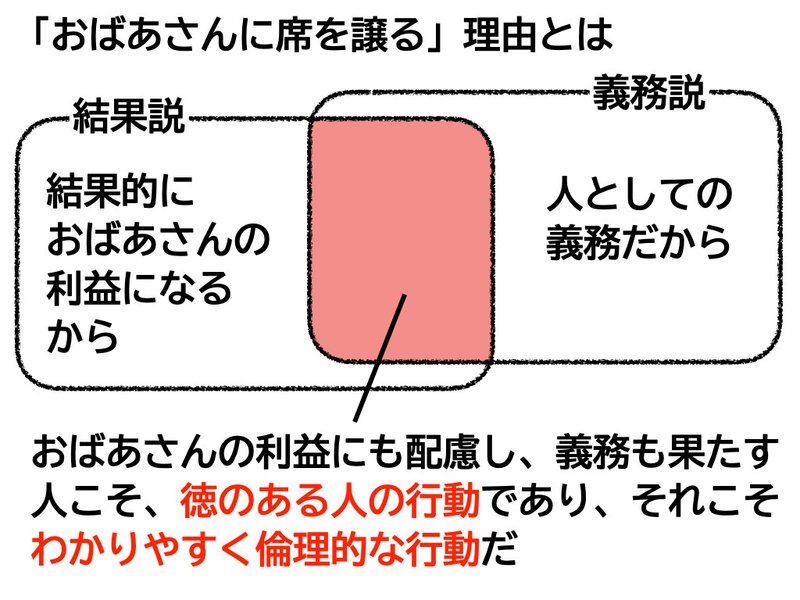

下の図のように、徳倫理学は、結局は結果説と義務説の両方に配慮した行動をとることを可能にするとも言えます。結果説で考えても義務説で考えても、答えは1つ……であるのなら、徳倫理学のほうが実践的でいいのではないか、ということになりそうです。

複雑化する社会のなかで「徳」だけで説明できるか?

もっとも、現代社会における倫理的思考は「答えは1つ」にはならないことが多いことを考えると、こうした考えの限界もみえてきます。

レジ袋有料化なんかもそうですね。

プラスチックでできたレジ袋をなくすことが、環境問題の解決に大きく貢献する、と言われます。しかし、そのために、レジ袋を作ってきた会社の経営が傾き、リストラが始まった……なんて、聞いたことありませんか?

それを考えると、「レジ袋いりません」というのも倫理的ではありますが、「レジ袋5円で」というのも、レジ袋製造会社の人たちを守る、という意味で、倫理的と言えなくはありません。レジ袋をなくしてもあんまり効果がない、そんなことを聞いたら(本当かどうかは知りませんが)なおさらでしょう。

なんなら、有料化されたレジ袋を辞退する行為が、レジ袋代をケチる、利己的な行動と取る人も出てきそうです。

グローバルで考える、あるいは、多様性のもとで考えるときも、同じことが言えます。

途上国の子どもたち、貧しい子どもたちに食べものを送ろう。とても立派な、素晴らしいとしかいいようのない考えです。

しかし、もし豚肉製品「だけ」を送る、ということになると、

菜食主義者の人にとっては、そうした子どもを差別するように感じたり、極端な人だと、害を与えるものだけを送るようだと感じたりして、この行為を素晴らしいとは感じないでしょう。

また、イスラームでは、豚肉は食べてはならない食品です。日本にも、貧しいイスラームの子どもはたくさんいます。貧しいからといってガマンしなければならないのでしょうか? という考えからしても、こうした行為を素晴らしいとは感じられないでしょう。

もちろん、徳倫理学は分かりやすく、マネもしやすい、有効な倫理的思考の1つです。しかし、地域や社会、人々が異なれば、それが倫理的であることの説明が難しくなるということがあります。徳倫理学が直面している課題は、こうしたところにあります。

もっとも、「素晴らしい人」であふれた社会ほど、理想的なものはないように感じます。また、そういった人たちの行動は「素晴らしく柔軟」なものになるような気もします。上にあげたような問題も、そうした人々の素晴らしい行動が解決するのかもしれません。そういった意味でも、徳倫理学という考えを探求することには大きな意味があると考えられています。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?