アイリッシュ・ドリルとフォンテインズD.C.〜アイルランドのポップ・ミュージックが鳴らす複雑なアイデンティティー

イギリスのラップ・シーンは、おもしろさが増すばかりだ。スークースといったコンゴの音楽をUKガラージやUKドリルと接合するバックロード・ジーなど、興味深いラッパーが次々と出てくる。その一方で、マイク・スキナーは久々にザ・ストリーツ名義のアルバム『None Of Us Are Getting Out Of This Life Alive』(2020)を発表し、健在ぶりを見せつけてくれた。若手からベテランまで、見逃せない活動ばかりで嬉しいかぎりだ。

こうした現在を楽しみつつ、イギリスからほど近いアイルランドの熱い潮流、アイリッシュ・ドリルも追っている。

名称からもわかるように、この音楽はシカゴで生まれたヒップホップのサブ・ジャンル、ドリル・ミュージックの影響下にある。ドリルにグライムやUKガラージの要素をまぶした曲が多い点は、UKドリルにも見いだせる特徴だ。これらを考慮すれば、他国のサウンドから影響を受けただけの音楽に思えるかもしれない。

しかし、アイリッシュ・ドリルを聴きあさってみると、明確な独自性を持った曲も多いのがわかる。たとえばアイリッシュ・ドリルのゴッドファーザーと呼ばれるインクは、I(アイ)がオイに聞こえるといったアイルランド英語特有のアクセントが濃厚なフロウによって、アメリカ英語でもイギリス英語でも実現できないノリを生んでいる。USヒップホップやイギリスのラップを愛聴している者ほど、初めてインクを聴くときは違和感を抱くかもしれない。

だが、その違和感こそアイリッシュ・ドリルが持つオリジナリティーのひとつだ。インクがアイルランド以外の国でも注目を集めるようになったこともあり、アイルランド英語の特性を隠さないラッパーも増えてきた。

この流れにくわえて、アイルランド版GRM Dailyと言えるDearfach TVなど、アイリッシュ・ドリルを定期的に発信するプラットフォームも確立されている。発生して間もないシーンとはいえ、さまざまな面で土台が整いつつある現況がさらに進化(と深化)すれば、いずれアイリッシュ・ドリルがUKドリル並の存在感を纏うようになっても不思議じゃない。

そんなアイリッシュ・ドリルに、アイルランドとイギリスの複雑な関係を感じるときがある。かつてアイルランドはイギリスの植民地だったりと、一筋縄ではいかない歴史を互いに持つ。その影響か、アイリッシュ・ドリル・シーンには、アイリッシュ・ドリルとイングリッシュ・ドリル(おそらくUKドリルを指している)という使いわけを用いて、違いを強調する者もいる。

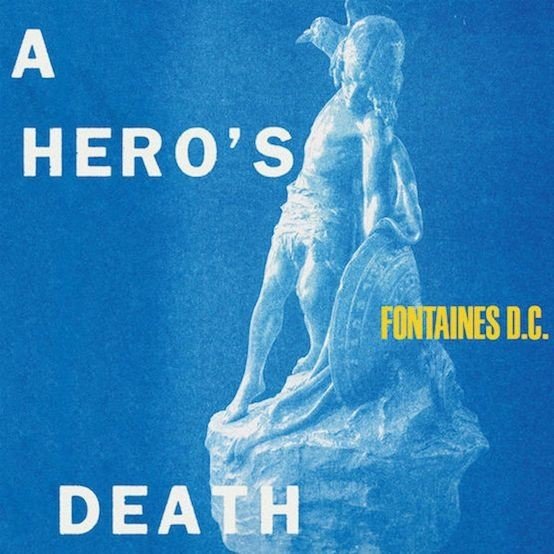

そうした者を見て、筆者はフォンテインズD.C.に想いを馳せた。この5人組も、アイルランドのバンドであることを強調する振るまいが多いからだ。“A Hero’s Death”(2020)のMVにはアイルランド出身の俳優エイダン・ギレンを出演させ、アイルランドの首都ダブリンが題材の“Dublin City Sky”(2019)という曲もある。ガーディアンのインタヴューでも、北アイルランドに対する愛情を述べたうえで、イギリスが何しようが気にしないと語っている。このような姿勢には、ウェールズのバンドというアイデンティティーを大事にしてきた、マニック・ストリート・プリーチャーズと重なる部分もうかがえる。

ところが、フォンテインズD.C.が先月リリースした素晴らしいセカンド・アルバム『A Hero’s Death』(2020)では、その反発心が薄れている。それが顕著なのは、オープニング曲の“I Don’t Belong(私は属していない)”だ。属さないことは解放感を得るのに役立つが、寂しさや哀しみももたらすという複雑さを描いた良曲である。

この複雑さにはおそらく、ヴォーカルを務めるグリアン・チャッテンの背景が込められている。過去にグリアンは、イギリス人の母とアイルランド人の父の間に生まれたことで、アイルランドとイギリスそれぞれのアイデンティティーを共立させるのに苦労したと語っている。この苦労もやはり、先に言及したアイルランドとイギリスの複雑な関係による影響が少なからずあるのだろう。

“I Don’t Belong”で歌われる寂しさや哀しみは、しっくりくる居場所がないというグリアンが味わってきた揺らぎを滲ませる。そういう意味で、“I Don’t Belong”の歌詞はこれまでフォンテインズD.C.が残してきた曲と比べても、パーソナルな側面が強い。

グリアンの背景は『A Hero’s Death』全体に広がっている。スペースメン3やエコー・アンド・ザ・バニーメンあたりのサイケデリアが色濃い作風において、“Oh Such A Spring”はビートルズを連想させるキャッチーなコード進行が際立つなど、もろにイギリス色を感じる瞬間が随所で飛びだす。それはアイルランドのポスト・パンク・バンドという、これまでさまざまなメディアが貼ってきたレッテルに対する絶縁状になり得るものだ。

アイリッシュ・ドリルとフォンテインズD.C.。両者はサウンドのみならず、アプローチも異なる。前者はナショナリズム的要素も使いながらシーンの土台を作り、後者はアイルランドという背景にこだわりすぎないことでバンドのオリジナリティーを強化した。それでも、自らのルーツと向きあう真摯な表現を紡いでいる点は共通する。

これらの多様な表現が渦巻くアイルランドのポップ・ミュージックは、アイルランドとイギリスが抱える歴史の業を映しだす。

サポートよろしくお願いいたします。