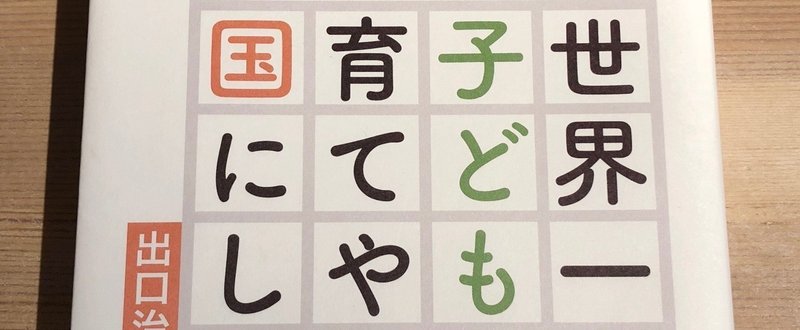

『世界一子どもを育てやすい国にしよう』

ライフネット生命の創業者・元会長の出口さんと、フローレンス代表・駒崎さんの対談で構成される本書。対談なので、非常に読みやすく、出口さんらしい歴史から学ぶ視点に、社会起業家としての駒崎さんのアイディアが重なっていきます。

そもそもなぜ歴史なのか?

出口さんは、人間の常識は、その人が生まれ育った20〜30年の社会意識の反映でしかないと指摘されています。例えば日本が単一民族で構成されている、というのも思い込み。日本は移民がつくった国で、遺伝子は4〜5タイプに分かれるのだそう。実は、多様性に富んだ国であるというのです。

また子どもは母親が一対一で育てる、というのも、実は歴史的にはほぼない。そもそも人間は、集団で子どもを育ててきました。「共同養育がデフォルトであり、母親のみの養育はかなりイレギュラー」なのだけど、歴史を知らないと、それが日本の伝統であるかのように思ってしまう。

特に日本は、高度経済成長という分かりやすい、ゴールの見えやすい一本道(キャッチアップモデル)が戦後続きました。その時代の働き方(第二次産業の成長と共に生まれた、長時間労働や配偶者控除などの仕組み)は今も随所に残っています。しかしその成長も、歴史を冷静に見ると「冷戦」や「人口増加」など、偶然も含めた前提がさまざまに重なって出来たものであることがわかりますし、その前提が今はまったく成立していないこともわかります。

こうした中で、グランドデザインを一から作り直す必要がある、と指摘されています。

<少子化への対策>

まず参考になるのが、フランスの人口政策「シラク3原則」。法整備によって1994年1.66だった出生率を約15年で2.0以上に回復させた政策です。内容としては次の3点。

1. 女性は、産みたいときに産める(経済的な保障。産みたくない人は産まなくていいが、産みたい人はいつでも産んでいい体制づくり)

2. 保育園の整備と、育児休業給付金の1年目の支給ほぼ100%(必ず預けられる場所づくりと、0歳児保育を減らすことでの社会の負担減)

3. 男女問わず育休後、元の人事評価のランクでの職場復帰(日本の企業も研修や教育で実務を離れることはできているのだから、可能なはず)

「子どもは社会全体で育てる」ということを国家施策として、法律の中へ組み込んでいるのです。

ではなぜこうした取り組みが、日本ではできないのか?保育園の整備はさんざん言われながら、待機児童の解消も進まず、保育士の処遇もようやく見直しが始まったばかりです。その原因として、著者の2人は政治のあり方について触れています。駒崎さんの次の発言が分かりやすいですね。

民主主義というのは、人口ピラミッドが三角形のとき、つまり世代が下に行くほど人数が多い時に機能する仕組みです。それが、逆三角形になったら機能するのか、誰も試した経験がありません。三角形で若年層がマジョリティの時は、未来に向けて中長期合理的な意思決定が働くようになります。

三角形が逆転した場合、短期合理的な判断をしやすい層がマジョリティーとなり、短期的な政策が優先され、中長期的に合理的だし施策を取らなくなりますつまり、 次世代への投資が過少になっていくわけです。

つまり、仕組みを生み出す大元の仕組みから、作り直していく。少子化対策が進まない背景を読み取って、「いかにフェアな社会を改めてつくっていくか」がとても重要になります。

*そのフランスも現在は出生率が低下している(2018年に1.88)、というのがこの本の出版以降に起きている現象です。以前ほど予算がとれなくなったことや国内の経済状況が一因、とされています。

出口さんはよくタテとヨコの思考(時間軸・地域軸から学ぶ:本書では言葉としては出てきません)の重要性を指摘されていますが、こうした海外の事例なども参考にしながら、いかに自分たちにあったモデルをつくっていくかが日本はまだまだ遅れていると言えます。

<働き方を変える>

子どもを育てやすい国に、という中でもう1つ重要なのが、男性中心の長時間労働を軸にした働き方を変えていくことです。

正規の従業員の労働時間は約2,000時間で、この20年間ほとんど変わっていません。つまり、今でもへとへとになってから職場から帰宅するので、「風呂、めし、寝る」の生活は、変わっていないのです。このような労働環境の中で、働く女性は家事をこなして、その上子育ての負担ものしかかってくる。介護も女性の方にかかってきがちです。でも男性はなぜか「仕事があって帰れない」と当然のようにものですから、結局女性にすべてのしわ寄せがいってしまいます。

日本の労働生産性は、先進国の中で最低クラス(G7中7位、OECD34ヶ国中21位:2015年)。労働人口が減っていく中でいかにここを改善するかは、経営的にも、とても重要な課題です。そして、社会全体がダイバーシティを求める中で、一人ひとりが多様な経験をしていく(セカンドプレイス・サードプレイスでの活躍)ことも重要。多様性のない組織で、イノベーションは起きません。

家事をしたり家族で過ごす、地域で活動する、大学で学び直す。一つの企業に長く勤めていては得られない経験を、これから先はいかに積むかが大切だと書かれています。

そのためには既存の企業の仕組みを変えていく必要がありますが、出口さんが最も効果があると指摘するのが、定年制の廃止です。これにより年功序列が無くなり、働きたい人は高齢者になっても働けるようになります。若い人のモチベーションもあがりますし、健康寿命的にも、財政的にも効果があるとしています。

<就学前教育の重要性>

先日こちらのnoteでは『学力の経済学』を取り上げましたが、出口さん・駒崎さんの2人も同じヘックマン教授の研究報告から、幼児教育の重要性を指摘しています。

内容は重複している部分も多いので省略しますが、乳幼児期からの教育が、経済学的に効果が高いと、繰り返し述べられています。

一つだけ、本書から出口さんの聞いたというエピソードを紹介します。

ロンドンで暮らしていたとき、印象に残ったことがいくつかあるのですが、保育園では最初に、子供たちがクラス全員と1人ずつ対面します。一対一で、何度も何度も繰り返し向き合うのです。そして先生が「みんな一緒ですか?違いますか?」と徹底して子どもに聞き続ける。子供たちは「みんな違う」と答えます。すると先生は「みんな、顔も体つきも違うね。じゃあ、考えていることや感じていることが一緒かな?」と質問する。子どもたちは、「外見が違うのだから、中身も違うんじゃないかな」と言い出すんですね。「そうだね。みんなそれぞれ外見も中身も違うのだから、感じたことや思った事はきちんと言わないと、伝わらないよ」と教えるのです。

人と関わる力や共感する力は、乳幼児期の獲得が重要とされる非認知能力の一つですが、このとき出口さんは「一人ひとりが違うのだから、思ったことを言葉で伝えよう」「違う人が社会を作っているのだから、ルールをつくって守ろう」という2つの基本が分かれば、初等教育では充分だと聞いたそうです。しかし、こういった人間のあり方の原理原則を教える力が、日本はとても弱い。

保育に関わる人間として、とても考えさせられるエピソードです。

<チャイルドファーストの社会へ>

この本の要旨です。すべての提言が、この一言に集約されています。

これから社会のなかで子どもの割合が減っていくと、子どもそのものがどんどんとマイノリティ化していきます。そうした構造を理解して、それでも未来に投資していくことができるか。先進国の中でも国家予算に対する教育の支出が少ない日本では、すでに子どもの貧困、児童虐待、重い奨学金の返済などの問題が拡大してきています。

著者の2人が大切だと訴えるのは、この仕組みをみんなでつくっていくこと。世代間の対立などは新しい価値観を生み出しません。出口さんは「みんなで知恵を出し合い、いい仕事をして成長すること」「いい政府いい社会の仕組みをみんなで参加してつくること」、駒崎さんは「のど元の熱さが過ぎた人(不条理な境遇をがまんし終わった人)も、子育て問題に関わり続けること」「非当事者(高齢者や子どものいない人)も巻き込むこと」をそれぞれポイントとしてあげられています。

そしてそのための指針として、チャイルドファーストを唱えていくしかない、そうまとめられています。

今、日本の子育てにまつわる環境は、世界を見渡してもお世辞にも良いとは言えません。僕自身も子どもを持って感じるのは、この子たちの世代に、今よりも少しでもいい社会をつくってあげたいということ。この子たちが子育てをするときには、今よりももっと育てやすくて温かい社会にしたいと、本書を読んでいて改めて、ごく自然に感じました。

子どもに胸を張れる大人で、ありたいです。

『世界一子どもを育てやすい国にしよう(出口治明・駒崎弘樹)』

(twitter @masashis06 )

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?