結核病棟(5の2)【エッセイ】一六〇〇字

(注)18禁の内容が含まれています。お子さまは読まないでね。(笑

結核病棟(その1)の続きです。

※

結核の治療は、薬をきちんと飲んで、栄養あるものを食し、太り、ひたすら安静にする。だから、普段は静かに寝ている。本を読むのも疲労しない程度に。雑誌も。それを言い訳に、教科書を1か月くらいは満足に開かなかった。読んでいたのは母が買ってきてくれる日本文学全集(『万延元年のフットボール』は疲れるので、入院中は棚に鎮座したまま)。

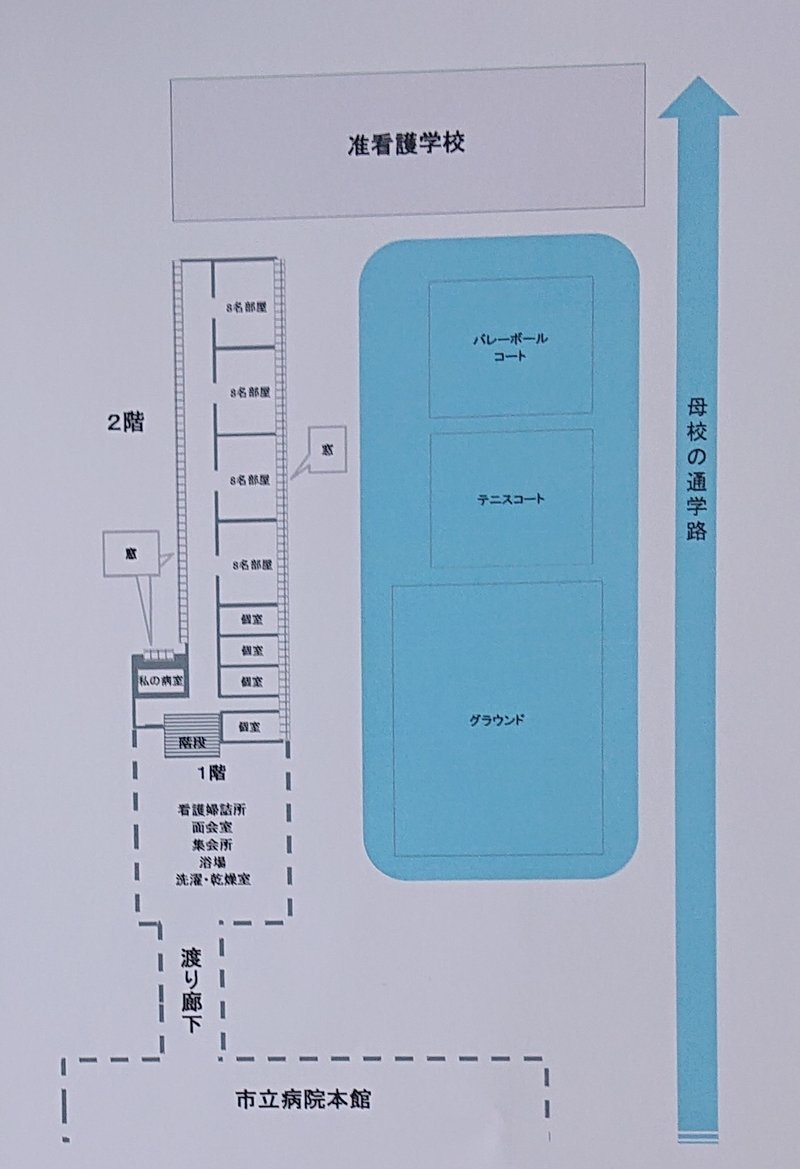

希望は、月1回の血沈検査とレントゲン検査。「良くなっている」や「変わらない」と、一喜一憂する。血沈検査というのは、赤血球が試薬内を沈んでいく早さを測定する検査。赤沈速度が遅くなっていると、改善しているということになる。なので、雪を目にし、ひたすらベッドに横になっている。最初の1か月は、そんな優良な患者だった(体温測定のズルを除いては・・・)。

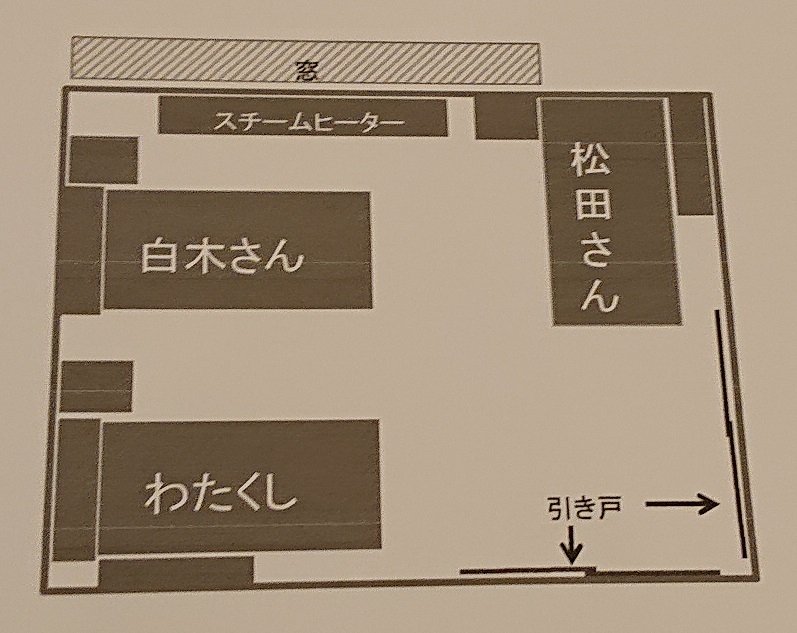

「公務員は、『公僕』です。公衆に奉仕しているのであって特定の個人にではない」は、白木さんの口ぐせ(新聞を読みながら)。

白木さんは、中学を出て市役所に就職。兵役を挟み40年近く勤め定年になってから結核を患わったらしい。声の枯れからしても酒が好きだったようだ。公務員として心がけていたことをよく口にした。正直さを信条として生きてきたことが話から感じるひとだった。

松田さんは、病院の隣にある花屋の息子。滝川の商業高校を出て、札幌の私立大学に入学したのだが、かなり遊んでいたようで、退学し、家に戻っていたときに入院したようだった。

ときどき、松田さんの母親が病室に来ていた。本来は面会室で会わなければいけないのだが、白木さんも私も無菌だったこともあり、また花屋のせいか病院関係者とも知り合いのようで顔パスだったのだろう。白木さんは、松田さんとはあまり話さない。実直な公務員と遊び人では合うはずもない。母親が来たときは、眠っていることが多かった。

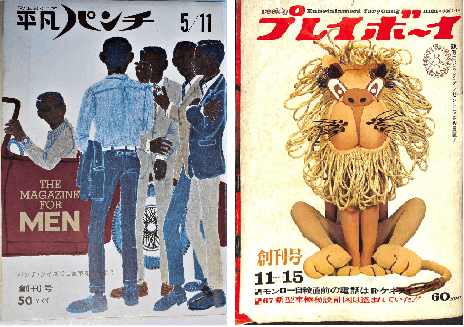

面会のとき、母親は、必ず週刊誌を持ってきていた。「平凡パンチ」と「週刊プレイボーイ」だった。高校1年のとき、クラスメイトが学校に持ってくることがあって、見せてもらったことはあるが、自分で買ったことはない。

その頃から、毎週、松田さんに借りて読むようになった。読むと言うか見ていたと言った方がいい。しかし、興奮しても致すことはできない。そんな雰囲気を感じ取ったのか、風呂場で松田さんが言った。

「菊地くん、やったことある?」

「え? 自分で・・・ですか?」

「いや、違うよ。オンナとだよ」

つい雑誌の写真を思い出してしまい、すぐに、浴槽に入ってごまかした。

入院中は、「平凡パンチ」と「週刊プレイボーイ」は、借りて読むだけだったが、退院後の自宅療養中、通院のついでに買っていた。

それが、この話。

隠しごと【エッセイ】

※

東京オリンピックの年に「平凡パンチ」、二年後に「週刊プレイボーイ」と、若者情報週刊誌が相次いで、創刊される。

高二のとき、肺結核で半年入院したのだが、隣のベッドにいた大学生の母親が、話題の雑誌を差し入れていたのを借りて、読んでいた。

退院後の静養中。病院帰りによく、買っていた。裏返した上に、大江とか三島とか、「ガロ」などを重ねて。なので、二誌を買う余裕などない。グラビアが刺激的なほうを選ぶ。家に戻ると、母には小説を買ってきたことだけを伝えて部屋に籠り、見入っていた。

“コト”をなしたあとは、袖机最下部の引き出しの下の隙間に、忍ばせていた。二つ違いの弟にも、内緒で。口軽な奴、だから。

ある日。母がふいに、

「M坊、読んでいるの? 」と聞いてきた。

「ん? な、なにを」

「三島の短篇」

「ん? ああ(それ?)、ウ、ウン」

「なに、面白いと思った? 」

「う~ん。なにかなあ~。(少し間があって)やっぱり、『花ざかりの森』かなあ~」

「あっ、そう。はははは、は~は」と、意味ありげな、笑い方をした。

後日、三島を読み返していると、ハッとした。『憂国』の一部、十数ページだけ、地の部位が、黒ずんでいるではないか・・・。

(とりあえず、つづく。たぶん)

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?