運転期間:議論開始時の事前打ち合わせ通り

8月時点で規制/推進官僚が手を組み、原発の運転期間を原子炉等規制法から電気事業法に移管することが相談済みだった。山中委員長は「問題ない」「その予定どおりの案になったとは思っておりません」と開き直った。しかし、本当にそうか?「初めて」議論を始めたはずのDAY1から振り返った。

規制委が「意見しない」見解を流用し始めたのは経産省

10月5日の原子力規制委員会は、山中伸介原子力規制委員長(以後、山中委員長)は、経産省の松山泰造・電力・ガス事業部長(以後、松山部長)に、経産省資料3つを説明させるところから始まる。

令和4年10月5日(水)原子力規制委員会

資料 議事録 動画↓

8月24日のGX実行会議で西村康稔大臣が説明したという「日本のエネルギーの安定供給の再構築」と、9月22日の経産省の原子力小委員会で説明した資料「原子力政策に関する今後の検討事項について」の2つが運転期間に関する資料だ。

前者は26ページに、後者は27ページから「運転期間の延長など既設原発の最大限活用のあり方」が記されている(別途書かなければならないが、資料には事実に反することも含まれている)。

驚くのは後者30ページ。松山部長は「原子力規制委員会の皆様方の下で、運転期間の在り方につきましては、過去、令和2年7月に(略)「発電用原子炉施設の利用をどのぐらいの期間認めることとするかは、原子力の利用の在り方に関する政策判断にほかならず、原子力規制委員会が意見を述べるべき事柄ではない」といった御見解を頂戴している」と見解の一部を切り取り、その一部を読み上げた。

これは、裁判や基準適合審査で原発が停止していた期間を運転期間から除外してほしいという業界の要請を規制委が事実上退けた見解だった。ところが経産省は、都合の良い所だけを切り取って運転期間について原子力規制委員会は意見しない論拠として流用したのだ。

この日以降、山中委員長は記者会見でも国会でも「令和2年の見解」を「原子力規制委員会は運転期間について意見しない」根拠として壊れたレコードのように使い始めた。その出発点はここにあったのだ。

委員は経産省の仰せのままに

さて、松山部長の説明が終了し、山中委員長は「委員の方から、運転期間の件について御質問、御意見等がございましたら」と促して、田中知委員から松山部長に以下のように「確認」が始まる。

○田中委員 一つ目は、現行の運転期間の定めを原子力政策の中で見直す方針ということでいいのかどうかということが一つ目です。二つ目は、運転期間の延長期間につきましては、経年劣化現象を考えても問題ないという科学的・技術的なことが根底にあるべきだと思うのですけれども、そのようなことを考えて、考慮して、運転期間の延長について考えるのかどうか。

○松山部長 (略)利用政策の観点から、私どもからすると、必要な法令の整備をしていき、必要な所要の改正なり、制度整備を行っていく(略)利用政策の観点で、我々からすると発電事業として見ていく。(略)

○田中委員 (略)もし運転期間の延長となってくると、原子力規制委員会としてもそれが安全上問題ないかどうかを確認しないといけないのですね。そうしたときに、事業者等がそれを確認すること、我々が確認することができるだけのデータを示さないといけないのですけれども、そのようなデータが十分に示せるのか、あるいはどのようなデータが十分示せるか。

○松山部長(略)恐らく原子力規制委員会の皆様方が安全審査をしていくに当たっても、長期になればなるほど、そこの御心配というのは出てくるだろう思っております。実はエネルギー基本計画というのを昨年に策定した(略)中でも、長期運転については、規定・規律しているところがございまして、照射脆化等の経年劣化に係る継続的な知見拡充を進めていくということを、これは計画の中でも閣議決定で定めました。我々も事業者に対してはそれを求めていきたいと思っております。

経産省に山中委員長が運転期間延長の法改正を確認

ここで山中委員長は、他の委員に意見を仰ぐ前に、自ら確認を始める。

○山中委員長 まず、現行の運転期間の定めについて、利用政策制度の中で見直していくということでよろしいでしょうか。それと、確認ですが、その制度というのは法律で設計されるという方針でよろしいでしょうか。

○松山部長 我々としては、利用政策として運転期間としての見直し、延長ということについて検討していかなければならない。必要に応じては、それについての法的な措置を講じなければならない

このように山中委員長がお伺いを立て、松山部長が「ねばならない」と回答する。

「中性子照射脆化の予測式」経産省が言い出す

山中委員長はさらに「我々は利用政策に対して(略)意見を申すという立場にはないかと思うのですが」と述べた上で、経年化すると基準適合性に関する立証は困難になるとして(それは規制委員会の仕事だが)、なぜか「事業者を含めて、資源エネルギー庁にその御認識があるか」と「技術的なコメント」を経産省に求める。

そして松山部長もなぜか、「御指摘はしっかりと受け止めて、それを念頭に設計の作業に入っていきたい」と、何の「御指摘」に対する制度設計なのか、聞いている方はわからないままに話が進む。そして「補足」として経産省の皆川重治・原子力基盤室長までが「やはり中性子照射脆化というところは一つしっかり力を入れて(略)具体的には規格でもある照射脆化遷移温度の予測式ですね、(略)場合によっては規格を整備していくというところも必要なのか」と老朽原発の審査方法について業界で議論されていること(議事録11ページ)を喋り出した。

すなわち、山中委員長の質問1ラウンド目で、運転期間については規制委は意見を言わないと言質を取られた。さらに、老朽原発審査のコアとなる中性子照射脆化については、今までもこれからも、原子力規制委員会の仕事であるにもかかわらず、経産省に業界の中で議論されていることを、教えてもらうという力関係になってしまった。「規制の虜」の構図を絵に描いたようなやりとりだった。

一方、松山部長は、原子力事業者の考えを次のように代弁した。

○松山部長 運転期間を(略)延ばしていかなければいけないという要請が出てくる中で、それができるようにするためには何が必要になるのか。

○松山部長 結構炉も古いものも多くございますので、40年もだんだん時間切れになってくるというものも出てきますし、仮にもう一回延長したとしても、もうお尻が見えてきているというものも増えてまいります。(略)原子力規制委員会の審査が通るのならば、もっと投資をし、再稼働を進めていくということができるのだけれども、なかなかそこのハードルというのが設定されてしまうと、再稼働もなかなかままならないというような割と素朴な、素直な声も聞くところでございます。そうなりますと、もう再投資する余力もなかなかない。そうすると、運転期間という制限というものが再稼働そのものの妨げになるようであれば、これはよろしくない話でありまして(略)

「利用政策側の法体系の中で」

そして、経産省出身の片山啓・原子力規制庁長官(以後、片山長官)も、山中委員長の発言を、古巣の部長にお伺いを立てる言い回しで、補強した。

○片山長官 先ほどの松山部長からのお話の中で、現行の運転期間の定めは、利用政策側の観点として見直しの検討を始め、必要があれば法的な担保も含めて検討していくというお話がありました。それは、現行の規定は原子炉等規制法にあるわけですけれども、それは利用政策側の法体系の中で法的な手当てを含めて考えていくという御発言だと理解してよろしいでしょうか。

◯松山部長 ありがとうございます。(略)一般的な考えで考えますと、利用政策であれば、利用政策省庁、利用の関係の法令の中に基本的な仕組みが存在(略)、既存の法令について必要な規定整備を行っていくということが通常の段取りなのだと思うのですね。

利用政策側の法体系とは、言わずもがな、電気事業法だ。

ここで「炉規制法に規定されている発電炉の運転期間制限を、電気事業法に移管」という8月時点の打ち合わせ通りの法改正の枠組みが確認された。

最後に、山中委員長は書かれた原稿に目を落として、ひたすら読み上げる。官僚が用意した原稿だろう。

○山中委員長 そのほか、いかがでしょうか。よろしいですか。ありがとうございました。現在の原子炉等規制法における運転期間延長認可についての規定というのは、本日、話題に上りました運転期間そのものの定めと、高経年化した発電用の原子炉の安全性を確認するという規制制度が二つセットで規定をされております。

したがいまして、運転期間についての定めが利用政策側の法体系に移るとなると、必然的に高経年化した発電用原子炉の安全性の確認をどう法的に担保するのかについて、原子力規制委員会として、今後、しっかりと検討する必要があろうかと思います。今後、事務方に検討してもらう必要があります(略)

そして片山長官がこう締めた。「事務方として実務的にはエネ庁の方と情報交換しながらやっていく必要があろうかと思いますけれども、検討を進めていき、また原子力規制委員会の方に御報告をしたいと思っております」。

これで「エネ庁の方と情報交換しながら」委員会にあと4回報告しながら、8月時点の相談が肉付けされていくことになった。

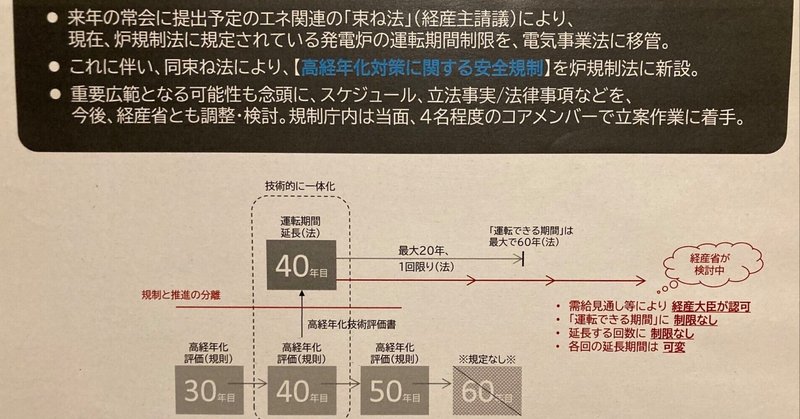

【タイトル写真】8月時点の内部資料

原子力規制委員会で議論を始める前に経産省と規制庁の間で「炉規制法に規定されている発電炉の運転期間制限を、電気事業法に移管」という「頭の体操」ができていたとされる(この問題に関する前回の取材ノートはこちら)。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?