原発回帰:行政監視をする国会活動

閉会が迫る臨時国会。原発行政に関する質疑が行われた。12月6日の参議院環境委員会では辻元清美議員が、12月8日の衆議院原子力問題調査特別委員会では与野党の多数議員が、原発の運転期間(現在は原則40年、延長で最大60年)の延長について尋ねた。

政府が隠したい2012年大臣答弁

以下、ポイントをまとめた。興味が沸いた点があったり、国会の行政監視活動の一端を見てみたいと思ったりしたら、動画をクリックしてみてほしい。まずは参議院環境委員会から。

■辻元清美(立憲民主・社民)動画をクリック→14〜47分頃

Q:ウクライナ危機で原発に頼るリスクから再生可能エネルギーへのシフト、特定重大事故対処施設(テロ対策)の追加の必要性について。

Q:原子力規制委員会が生まれた時の40年運転制限、環境大臣の見解について。

●注目答弁ポイント

辻元議員は2012年の大臣答弁を事前通告して読み上げさせようとさせたが、環境省側は「手元にない」とごまかし、辻元議員は速記を止めさせ(動画(22分〜27分頃)、ようやく現・環境大臣に読ませる。しかし、5分の抵抗ぶりで、以下が現政府にとっては「不都合な真実」なのだと逆にわかってしまう。

西村明宏環境大臣は、2012年当時の環境大臣が原発の運転制限を40年とした根拠を次のように読み上げた。

「『原子炉の圧力容器の中性子照射脆化、すなわち、中性子がずっと当たりますから、そのことによって圧力容器が弱くなります。それがどれぐらいの弱さになっているかというのを、急激に冷めた場合にどの温度で原子炉が危なくなるかという分析をしておりまして、その数字を見ておりますと、これが40年という辺りで例えば100度ですとか80度まで下がると脆化するというデータがございます。(略)現在設置されてるほとんどの原子炉につきましては、中性子照射の脆化について想定年数を40年として申請しております』と答弁していると承知しております。」

衆議院では与野党が質問

次に衆議院原子力問題調査特別委員会から。動画下の一覧で、議員名をクリックすると視聴できる。

■細田健一(自由民主党)動画→議員名

Q:どのような新規制を検討しているのか。

Q:原発の長期運転について。原子炉等規制法(炉規法)は厳しくなると考えるがいかに。

●注目答弁ポイント

山中伸介原子力規制委員長は、「これまでより高い頻度でより厳格な審査を行うことになる」と答弁。細田議員は「炉規法上は規制の強化になる」と納得してしまったようだ。しかし、原子力規制委員会で山中委員長自身が議論していること(既報)とは矛盾がある。

■中野洋昌(公明党)動画→議員名

Q:今までハードの審査は40年のときだけだったが30年でもやるのか。

●注目答弁ポイント

山中原子力規制委員長は「運転開始後30年を超えて原子炉を運転しようとする場合にはその後10年を超えない期間ごとに、ソフト、ハード両面の審査が行える長期施設管理計画の策定を義務づけ」ると答弁。

中野議員が質問した「ハードの審査」には特別点検が含まれると思われるが、山中委員長が読み上げた答弁では、「特別点検」を「30年でもやるのか」には答えていない。むしろ、事務方トップの片山啓・原子力規制長官は、目下、「特別点検は40年目が基本だとは思っていますけれども(略)それよりも後になることを許容してもいいのかというのは、少しまた別途の議論」と緩和へと誘導中だ(既報)。

■浅野哲(国民民主党・無所属クラブ)動画→議員名

Q:米国では新規制を導入する時、費用便益分析を拡大。我が国では行っているか。米国で費用便益分析を行うことで規制と推進の分離は阻害されているか。

●注目答弁ポイント

費用便益分析を規制庁は「行っていない」、経産省も「行っていない。事業者も行っていない」と答弁。浅野議員は「事業者側がコスト意識を持って分析を行うのは当然ではないか」と切り返したが、山中原子力規制委員長は「規制要求にあたっては費用便益分析を行うことは考えていない」と答弁。

■阿部知子(立憲民主党・無所属)動画→議員名

Q: 2012年当時の40年ルールの意味、立法趣旨、背景、目的はいかに。辻元議員(上記)、逢坂議員(既報)に続く質疑。

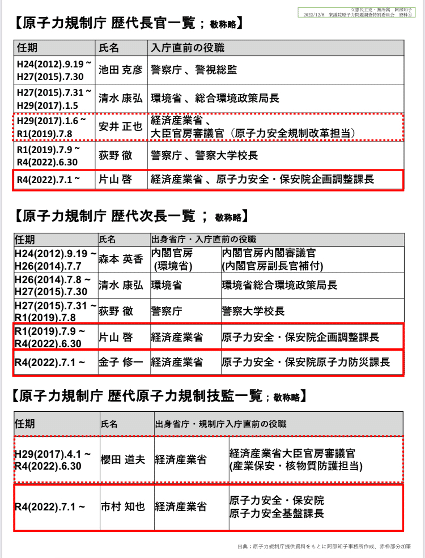

Q:資源エネ庁が炉規法の一部を持って行っていくのは、国民の信頼が得られない。原子力規制長官も次長も規制技監も全員、旧保安院(経産省)出身になった(下表)。どう信頼性を高めるか。

●注目答弁ポイント

山中原子力委員長は、人事はノーリターンルールの下で「適材適所」「職員の出自によらず、組織理念に従って厳格に判断を行っていく」と答弁した。

山中委員長「劣化の進展状況は一様ではない」

■田嶋要(立憲民主党・無所属)動画→議員名

Q:40年ルールは科学的根拠があるという声もないという声も聞こえてくるが委員長はどうお考えか。

●注目答弁ポイント

山中原子力規制委員長は、「劣化の進展状況は一様ではございません。あらかじめ規制基準に適合できなくなる時期を定めておくということは科学的、技術的には困難である」旨を回答。これに対して、田嶋議員は、「2012年環境大臣答弁で中性子照射脆化問題とシステム全体として様々な機器が40年を目安としていろいろな問題が生じてくる、全く科学的根拠がないということではないと答弁したことを押さえていただきたい」旨を切り返した。

前委員長「業界団体の要望をはねつける見解」

■笠井亮(日本共産党)動画→議員名

Q:2020年7月に原子力規制委員会が決定した見解について。今年4月7日の当委員会で業界団体「原子力エネルギー協議会」(ATENA)の要求との関係を私が尋ねたところ、当時の更田委員長は「ATENAの要望をはねつける見解」「運転開始から40年、時計の針は止めない」旨の見解を答弁。なぜ時計の針は止めないのか。

●注目答弁ポイント

山中原子力規制委員長は「コンクリート構造物等については長期運転停止期間も劣化が進むことから、高経年化した原子炉の劣化については、その停止期間も含めた暦年で確認する必要があると考えている」と答弁。

笠井議員が「長期停止期間というのは時計を止めることはできないということでいいわけですね」と畳み込むと、山中委員長は「科学的、技術的に一意の結論を得ることが困難」と従来の答弁をくりかえしつつも、「高経年化した原子炉の劣化状況の評価に当たっては停止期間を除外することはできないという趣旨で原子力規制委員会の見解を説明したもの」と認めた。

同議員はまた、長期停止に伴うトラブルとして柏刈羽原発7号機(東京電力)、40年超の美浜原発3号機(関西電力)の例、さらには設置許可申請書に40年とした福島第一原発(東京電力)、東海第二原発(日本原電)の例を引き、今問題になっているのは「原則40年」の延長を認めていいかであり、その先の話の話ではない旨を強調。4月からの質疑の積み上げがあっての質問であり、全体を視聴することをお勧めしたい(動画→笠井亮)。

原子力関連企業に天下った規制庁職員数

運転期間に関する質疑の他、田嶋議員の開発途上の高温ガス炉や小型モジュール(SMR)の燃料処分や現在の使用済み燃料の乾式貯蔵の義務化に関する質問、一谷勇一郎議員(日本維新の会)のALPS処理水、避難計画、再稼働、小野泰輔議員(日本維新の会)の原子力規制庁を退職して原子力関連企業や団体に再就職した人の数など、運転期間延長問題以外にも興味深い質疑が展開した。

タイトル写真【夕日】

2022年12月10日撮影。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?