孤篷庵という空間体験を再現し解釈する

夕陽に赤く染まる琵琶湖を船で旅して、満月がのぼる頃に小さな舟に乗り換えて、水面に映った月を見つめる。

池のない庭を眺め歩くだけで、そんな経験ができる、と言ったら信じてもらえるだろうか。

先日、滅多に一般公開されることがない京都のお寺、孤篷庵(こほうあん)を拝観し、その茶室「忘筌」(ぼうせん)での茶会に参加する機会に恵まれた。庭とインテリアで構成された空間体験が素晴らしかったのだが、家に帰ってから振り返ると、上述のような琵琶湖での船旅というストーリーが思い浮かんだ。

この体験をウェブ上で再現してみたい。ウェブ上で掻き集めた写真(入口を除いて撮影禁止なので自分で撮った写真は一枚のみ)を、実際に見る順番に並べる。その合間合間に、今回の拝観中に聞いたご住職のお話と、京都の著名な庭園を造園年順にほぼ全て見て回り、茶道を習って三年経った自分の知識と経験から感じたことを書き添える。そうすることで、実際に拝観したかのような気分になる記事を書き、空間デザインに込められた意味を解き明かしてみようと思う。

空堀と石橋

孤篷庵という空間体験は、門をくぐる前から始まる。表門の左側からアプローチすると、まず気づくのが、塀の前の空堀。

孤篷庵空堀(画像元:うさぎのブログ)

門の前にたどり着くと、石橋を渡って門をくぐることになる。

孤篷庵表門(画像元:古寺とお城の旅日記Ⅱ)

実際にこの石橋を渡って門をくぐろうとした時、違和感があった。京都のお寺には数多く行ったが、堀の上の石橋を渡って寺の敷地に入った記憶が全くない。つまり、堀は、お寺のデザインとしては珍しい。

孤篷庵についての解説はたくさんあるが、なぜ堀があるのかに言及したものは私が知る限りない。私が思うに、孤篷庵全体が岸辺の水面の上に建てられていることをイメージさせるためではないだろうか。岸辺の水面の上に建てられた建物に入る時、その床と陸地との間には必ず隙間があり、そこから水面が見える。空堀と石橋は、そのような風景の演出のためではないか。

突拍子もない解釈だと思う人がほとんどだと思う。しかし、このまま読み進めて欲しい。こう考えると、全ての辻褄が合うのだ。

孤篷庵をデザインしたのは、江戸時代初期の大名であり茶人である小堀遠州。孤篷庵についての解説で誰もが言う通り(拝観時にもらったパンフレットにも書いてある)、デザイン・コンセプトは、小堀遠州の故郷にある琵琶湖に浮かぶ一隻の舟(「孤篷」とは、一隻の舟という意味)。その舟が発着する船着場を、孤篷庵の敷地全体で表しているのではないかと思う。

延段

表門をくぐった後に歩くことになるのが、この真っ直ぐに伸びた敷石。日本庭園用語を用いれば「延段」(のべだん)。

孤篷庵延段(画像元:徘徊の記憶)

この様々な形や色合いの石を、石垣を積むかのように、極力隙間ができないように敷き詰めて、縦に長い長方形を作る。想像してみると、途方もない労力がいることに気づく。そのせいなのだろうか。実際に目にした時、私はただならぬ雰囲気を感じた。

実際に歩いてみると、細長い長方形の石が左右にリズミカルに配置されていることが自分の足の動きに呼応し、自然と真っ直ぐに前へ前へ歩きたくなってしまう。

同様の延段は、孤篷庵とほぼ同時期に造られたと考えられる桂離宮にも「行の延段」として存在するが、それより前に造られた庭園には、私の知る限り存在しない。当時の人にとっては、物珍しい光景だったはずだ。注:孤篷庵が今の地に造られたのが1643年(出典:孤篷庵拝観時にもらったパンフレット)。桂離宮庭園の様子が現在に近い形で、鳳林承章という禅僧による文献に記されるのが1649年(出典:ウィキぺディア)。

歩いて行く途中で右手を見ると、孤篷庵の内玄関がある。

孤篷庵内玄関(画像元:古寺とお城の旅日記Ⅱ)

拝観の際にはここから入ることになるのだが、孤篷庵本来の空間体験は、延段をさらに真っ直ぐ歩く。

孤篷庵延段(著者撮影。2020年12月13日午後1時ごろ)

その先には一本の松の木と、その奥の「外待合」(茶会に招かれた客が、亭主に呼ばれるまで一休みするベンチ)。そして、その手前で、延段は直角に右へ折れ曲がる。

孤篷庵延段・外待合(画像元:月刊京都史跡散策会第63号)

ブログ『徘徊の記憶』の著者や、『月刊京都史跡散策会』第63号の記事が指摘する通り、直角に折れ曲がる角の細長い石の右側が、緩やかに右へカーブし、足取りを右へ誘う。この気遣いが心地よい。

この長く真っ直ぐに伸びる延段についての解釈も、私の知る限り、どの孤篷庵の解説の中でも触れられていない。もし孤篷庵の敷地全体が琵琶湖の岸辺の船着場であるのだとしたら、この延段は何を意味するのか。私が想像するのは、桟橋。桟橋は真っ直ぐに伸びて、直角に横へさらに伸びる。真っ直ぐに伸びた先には舟は停まっていなくて、桟橋の横側や直角に横へ伸びた先に舟がある。

まさにその直角に横に伸びた先に、舟の入り口を模した本玄関がある。

本玄関

孤篷庵本玄関(画像元:Wikimedia Commons)

孤篷庵ご住職のお話によると、この本玄関の屋根は、屋形船の屋根をイメージしているとのこと。招いた客を迎え入れる本玄関なので、もっと形の凝った立派な屋根であってもいいのだが、それでは「琵琶湖に浮かぶ一隻の舟」というデザインコンセプトにそぐわない。屋形船の屋根はシンプルで軒先が横に真っ直ぐである。そのイメージに忠実に屋根をデザインしている。

しかし、決して手を抜いているわけではない。再びご住職の話によると、「鎧葺」(よろいぶき)という珍しい方法で屋根をデザインしている。京都の主要神社の屋根に使われている檜皮(ひわだ:ヒノキの樹皮)と、銀閣寺などの屋根に使われている柿(こけら:2-3ミリの極薄の木の板)とを交互に重ねることで、鎧のようなシマシマ模様が浮かび上がるようにしている。

孤篷庵本玄関の鎧葺屋根(画像元:Wikimedia Commons)

このシマシマ模様が、軒先の直線をより強調し、ここにたどり着くまでに歩いて来た直線に伸びる延段とも呼応する。

本堂前庭

外玄関をくぐる、すなわち、屋形舟に乗船すると、左前方に庭が広がる。

孤篷庵外玄関からの本堂前庭の眺め(画像元:月刊京都史跡散策会第63号)

そして真正面には、本堂の広縁(幅広い縁側)が、やはり真っ直ぐに伸びる。舟のデッキのイメージであろう。

孤篷庵本堂広縁(画像元:普通の家・普通の暮らしを求めて)

そして、靴を脱いで縁側に上がり、改めて左側を見ると、直線状に刈り込んだ生垣と砂地で構成されるシンプルな庭が広がる。琵琶湖の波打つ水面をイメージしたと一般に言われている(出典:内田繁『インテリアと日本人』164頁、及び、徘徊の記憶「大徳寺孤篷庵その4」)。

孤篷庵本堂前庭(画像元:アリスのトリップ)

縁側が舟の上だとすれば、砂地の手前にある、直線状に刈込んだ背丈の非常に低い生垣は、舟が前に進むことによって生じる波だと考えられる。砂地の向こう側の二段の生垣は、舟に打ち寄せてくる波であろう。この景色を見ながら縁側を歩いていると、実際に舟に乗ってどこかへ向かっているように思えてくる。

なお、上の写真は色合いが正確ではなくて、縁側を少し歩いてから振り返ったアングルの以下の写真が正しい。

孤篷庵本堂前庭(画像元:京都春秋ことなり塾)

赤土が日本庭園に使われるのは珍しい。ご住職の話では、赤土は孤篷庵のある地域の特徴だそうで、そのまま使っているとのこと。琵琶湖の水面をイメージしているはずなのに、なぜ赤土なのか。有名な龍安寺石庭などの枯山水(かれさんすい)庭園では、水を使わずに水面を表現するために砂利を敷き詰める。赤土ではない。

一つ考えられるのは、夕日に染まった琵琶湖の水面。しかし、本堂という舟に乗るのが、なぜ夕方でなくてはいけないのだろうか。

その疑問はとりあえず棚上げにしておいて、本堂前庭についてもう一つ。戦前までは、波打つ琵琶湖の水面をイメージした景色の向こうに、近所にある小高い丘である船岡山が見えたそうだ。景色に取り込まれた丘の形が、遠くに浮かぶ一隻の舟をイメージしていたと言われている(出典: 拝観時にもらったパンフレット)。

船岡山(画像元: Wikimedia Commons)

現在は孤篷庵と船岡山の間にビルが建ってしまったので、隠すために茂らせた高木によって、「遠くに浮かぶ舟」は残念ながら見ることができない。

露地

拝観では、このあと本堂の中を歩いて巡るが、縁側の本玄関と反対側の端には本堂西側の庭に出る階段がある。本来は、茶会に招かれた客は、縁側を端から端まで歩いた後、この階段を降りて庭に出るのであろう。本堂が舟ならば、ここで舟を降りるということになる。そこに広がる庭の景色はこちら。

孤篷庵本堂南西側の庭(画像元:月刊京都史跡散策会第63号)

ご住職の話では、手前に敷き詰められた石は、水面をイメージしているとのこと。

そして右を向くと、「三和土」(たたき:赤土と消石灰とにがりを混ぜて作った土間)に埋め込まれた「飛石」(とびいし:小川を渡るために飛び飛びに置かれた石)が真っ直ぐに伸びる。その先に「手水鉢」(ちょうずばち:屋外で手を清めるための水を溜める石の容器)。そこまでたどり着いて右を向くと茶室の入口となる。

孤篷庵露地(画像元:月刊京都史跡散策会第63号)

左手には水面をイメージした敷石。小さめの石を敷き詰めて表現することで、細かい波が立っている様子を思い浮かべることができる。

なお、写真には写っていないが、この土間の上には、屋根の軒が長く伸びていて、雨の日でも濡れないようになっている。

この飛石が埋め込まれた土間の解釈の定説は、私が知る限り存在しない。つまり想像力を働かせて楽しむ余地があるということだ(笑)。

一つだけ確かなのは、飛石を並べて、その先に手水鉢を置くことで、来客に、茶室への入口が、すぐそこに迫っていることを予感させていること。

飛石も手水鉢も、現在は日本庭園にお決まりの飾り物となっているが、元々は、豊臣秀吉の時代に、茶室までの道のりを彩る景色として考案された(神津朝夫『茶の湯の歴史』第四章四節、及び、第五章五節)。孤篷庵が造られた江戸時代初期においては、飛石や手水鉢と言えば、茶室前の庭、という刷り込みがあったはずである。

後述するが、茶室への入口は、孤篷庵という空間体験のクライマックスである。このタイミングで、来客に心の準備をさせておく必要がある。

他方、本堂という舟に乗って琵琶湖を渡る、という演出の続きとしては、この土間を歩くということは、何を意味しているのだろうか。

一つの解釈は、小さな舟に乗り換えたというもの。茶室は大きな建物ではないので、本堂のような大きな舟では入ることができない。実際、後述の通り、茶室の入口は水際にある建物の中に舟で入るような構造になっている。

しかし、だとしたら、なぜこのような直線的な土間に飛石を埋め込んだのかが理解できない。水面をイメージする敷石の中に飛石を置く方が納得がいく。

もう一つの解釈は、この土間も桟橋をイメージしていて、茶室というもう一つの舟に乗り換える道のりである、というもの。そう考えると、通常曲がりくねった山道を表現する飛石が、ここでは直線的に並んでいることに納得がいく。ただし、孤篷庵の茶室が舟をイメージしている、という解釈は私の知る限りない。また、茶室内にそのようなインテリアデザイン上の工夫も見当たらない。

🍵 🍵 🍵

いよいよ孤篷庵という空間体験のクライマックス、茶室「忘筌」(ぼうせん)への入室である。

茶室「忘筌」

茶室「忘筌」への入口は、茶室の中から見るとこのようになっている。

孤篷庵忘筌入口(画像元:建築をめぐる話・・・つくることの原点を考える)

つまり、先ほどの真っ直ぐに伸びた飛石の先にある手水鉢の前で右を向くと、下半分が開放された障子があり、この下をくぐって茶室に入ることになる。

この形式が「舟入の間」である、という指摘がある(遠州茶道宗家公式サイト)。「舟入の間」とは、舟から直接建物の中に入る入口のこと。西本願寺飛雲閣に実例がある。

西本願寺飛雲閣舟入の間(画像元:西本願寺ウェブサイト)

確かに似ている。茶室に入る前に土間に埋め込まれた飛石を歩くのは、小さな舟に乗り換えた、という先ほどの解釈に繋がる。

障子の下の隙間は背丈よりも低くなっている。偉い人でも頭を下げて入らなくてはいけない、茶室の最大の特徴である「躙口」(にじりぐち)を、全く異なる方法で表現している。このような茶室の例は他にない。

頭をかがめて障子の下をくぐった後に見上げると、この景色が目の前に広がる。

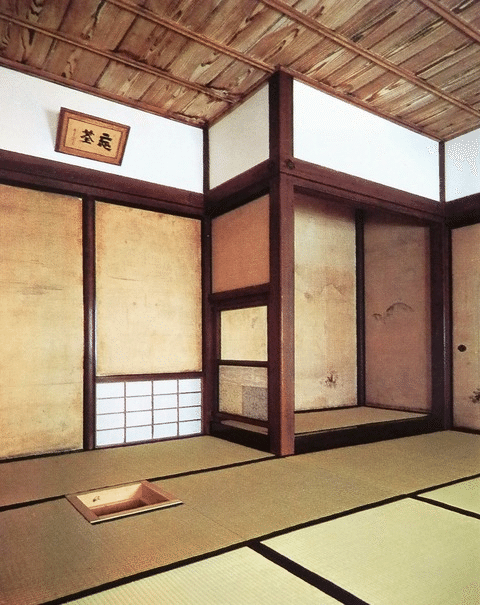

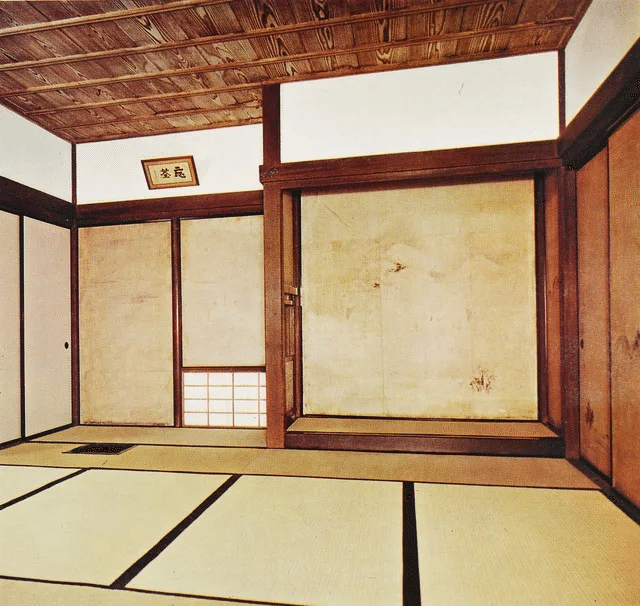

孤篷庵忘筌(画像元:京都春秋ことなり塾)

ご住職の説明によれば、右半分にある床の間の長押(なげし:柱の途中で横に組まれた木材)が、通常の床の間より低く作られているのは、頭をかがめて入室した時に天井が高く見えすぎないようにするため。つまり、この茶室は招待した客に対して威厳を見せつける場ではなく、ホッとしてもらうための場所ということになる。

入室後、お客さんは一度入口に向き直り、飛石の先に備え付けてあった手水鉢で手を清める。縁側から見ると、手水鉢はこのように見える。

孤篷庵忘筌手水鉢「露結」(画像元:露結形手水鉢参考写真)

この手水鉢に「露結」という文字が彫ってあるのは、「得魚而忘筌、得兎而忘蹄」という漢詩が由来で、上の句が「忘筌」という茶室の名前の出所で、下の句に出てくる「兎(うさぎ)」を意味する言葉が「露結」(出典:拝観時にもらった孤篷庵パンフレット)。手水鉢の形が、月で餅つきをするウサギが使っている臼を模している、という指摘もある(出典)。

そして、いよいよ着席する。一息ついて、おもむろに自分が入ってきた方向を見ると、孤篷庵の造形として最も有名な、雪見障子の原型とも考えられる、この景色が広がる。

孤篷庵忘筌から眺める露地(画像元:京都春秋ことなり塾)

舟入の間から見える水面と、その向こうに広がる陸地を覆う緑。灯篭は、沖に見える灯台であろうか。この空を見せないというアイデアは、もしかしたら、直接見る満月よりも池の水面に映った月を愛でる平安貴族の風習(出典:おけいはん.ねっと)に習ったのかもしれない。小堀遠州は、和歌などの平安貴族の風習を好んだとされる(出典:遠州茶道宗家公式サイト)。

そう考えると、手水鉢が突如、水面に映った月に見えてくる。

孤篷庵忘筌から眺める露地(拡大図)(画像元:京の茶室)

上述の通り、手水鉢にはウサギの意味が込められている。ウサギといえば月での餅つきである。また、本堂前庭の赤土が夕焼けに染まった琵琶湖であるならば、舟を乗り換えてこの茶室に辿り着いた頃には日が暮れて、満月が空に登る時間帯であるはず。全てがここで繋がる。

水面に光が反射しているという解釈は、ここで終わらない。この茶室の天井をもう一度見て欲しい。

孤篷庵忘筌(画像元:京都春秋ことなり塾)

杉の木目が鮮やかに浮き出ている。ご住職の話によれば、これは、庭の敷石によって見立てた水面から光が反射して、天井に波紋が映っている様子の演出だとのこと。

奈良公園の池に浮かぶ浮見堂の天井に映る水面の揺らぎ(画像元:halhorns)

ここまで見てくると、茶室の入口が「舟入の間」であるという解釈は少し無理があるように思えてくる。舟入の間を通して見える水面は、ここまで情緒豊かではないはず。月明かりが舟入の間を通って天井に反射するというのも想像しにくい。むしろ、忘筌という茶室は、満月の夜の琵琶湖に浮かぶ小さな一隻の舟なのではないか。障子の下から見える景色は、屋形舟の屋根の軒先の下に見える景色ではないか。十五夜の夜に、平安時代に造られた大沢池で行われる「観月の夕べ」のイメージに近いのではないか。

大沢池での「観月の夕べ」の様子(画像元:おけいはん.ねっと)

🍵 🍵 🍵

ここまでで、もうお腹いっぱいの空間演出なのだが、茶道をやる人にとっては、この茶室にはもう一つ、取っておきの仕掛けがある。茶道を知らない人でも理解できるように以下で説明してみる。

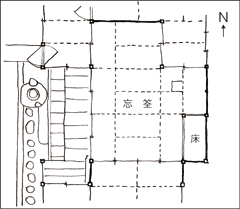

茶会へのお客さんの中でリーダー格に当たる人を「正客」(しょうきゃく)と呼ぶのだが、その人が座る場所は、床の間の右手前。下の写真の右端である。

孤篷庵忘筌点前座(画像元:お茶を楽しむ生活)

そして客をもてなす亭主がお茶を点てる場所「点前座」(てまえざ)は、右横書きで書かれた「忘筌」という額の下、障子窓の手前の畳の上である。亭主は、床の間の左側の壁に向かって座ってお茶を点てる。その壁は、上の写真の通り三段に別れ、下の段は唐紙(からかみ)で飾られた衝立(ついたて)のようなデザインで、真ん中の四角は空洞になっている。お茶を点てながら、床の間の右側の壁に描かれた水墨画(狩野探幽という江戸時代初期の名絵師によるもの)の風景を窓から眺められるような演出になっている。

他方、正客の座る位置から点前座を眺めると、この床の間の壁が視界を遮る。特に畳の上に置かれた茶道具一式はほとんど見ることができない。しかし、真ん中の空洞を通して、お茶を点てている亭主の顔は見え隠れする。

茶道具を客の視界から隠すのは、「侘び茶」(わびちゃ)を大成させた千利休が考案した「台目(だいめ)構え」と呼ばれる茶室のデザイン様式の本来の目的だと考えられる。(注:通説では、台目構えは、点前座を従者が控える「次の間」のように見せて客にへり下る姿勢を見せるためだ、とされている。この通説は、茶道についての言説の多くがそうであるように、上下関係が固定化した江戸時代になってからの後付け解釈だと私は思っている。)

利休は、当時商人たちの間で流行っていた物珍しい茶道具を見せびらかす茶会を嫌い、亭主と客の心と心の通い合いを重視するために茶道具の存在感を極力無くす方法を模索していた(出典:神津朝夫『千利休の「わび」とはなにか』第三章・第五章)。その一つの方法が「台目(だいめ)構え」。以下の写真のように、点前座の畳のほぼ中央に「中柱」と呼ばれる柱を立てる。そして、本来は、その右側全体に壁(「袖壁」(そでかべ)と呼ばれる)を作り、お茶を点てる際に使う道具を一切見えなくする。

台目構えの代表例・不審庵の点前座(画像元:表千家ホームページ)

それじゃあんまりだ、と当時の人は思ったのだろう。利休の死後、この写真のように中柱の右下側の壁は取り払われるようになった(出典)。

この、茶道具を隠す、という利休の「侘び茶」の理想を、小堀遠州は「忘筌」にて、誰も考えなかった方法で実現している。床の間の床柱を中柱に見立てる、という発想。上の写真と下の写真を見比べて欲しい。

孤篷庵忘筌(画像元:建築をめぐる話・・・つくることの原点を考える)

孤篷庵について私が知ったきっかけは、内田繁というインテリアデザイナーの著書を読んだことなのだが、その本の中に、忘筌について「一見すると書院ですが、ある角度から見ると、きちんと茶の湯の構えになっています」(内田繁『茶室とインテリア』81頁)と著者が語っている箇所がある。何を言っているのかが、ようやくわかった。正客の席から点前座を見ると台目構えになっている、ということだ。

床の間のある座敷は、江戸幕府による封建支配の象徴といえる。偉い人が床の間の前に座り、従者は頭を下げる。「書院造」(しょいんづくり)と日本建築史で呼ばれているこのインテリア様式は、徳川将軍が京都に滞在するときに泊まる二条城二の丸御殿が代表例。

そのような空間に、偉い人でも頭を下げなくては茶室に入れないようにするなど、千利休が考案した上下関係を否定する「侘び茶」の要素を、半ば強引に、しかし違和感なく、入れ込むことに、小堀遠州は成功したのだ。先ほどの、障子の下をくぐって茶室に入るというのが一つ。そして、この茶室では、どんなに高価な茶道具を持っていたとしても、それを一番偉い客である正客に自慢して自分の身分の高さを誇示することができない仕掛けになっている。また、正客も、茶道具が一番よく見える場所に座れるわけではない。その左隣に座る、より身分の低い客たちの方が茶道具をよく見ることができる。

この茶室の中では上下関係が曖昧になるように、空間がデザインされている。

また、この茶室には「相伴席」(しょうばんせき)と呼ばれる、招かれた客の従者のために設けられた三畳の空間が、北側に付随している。

孤篷庵忘筌平面図(画像元:桐浴邦夫「組みあわせの妙 小堀遠州の茶室」)

誰も興味を持たないのか、この相伴席の画像がウェブ上に一つも見当たらない。しかし、ご住職がきちんと説明してくれた。茶会では、この相伴席と、残りの八畳の空間を衝立(ついたて)で仕切る。通常、従者は別室にて控えるところを、忘筌では、この相伴席に通されるので、衝立で茶会の様子が見えないとはいえ、音や人の気配や香りを感じて、茶会に間接的に参加できる、とのこと。

やはり、この茶室の中では上下関係が曖昧になるように、空間がデザインされている。

🍵 🍵 🍵

「侘び茶」とは

なぜ、小堀遠州は、このように身分の差を和らげるような空間をデザインしたのか。その疑問に答えるためには、そもそも「侘び茶」が何なのかを理解する必要がある。以下は私個人の解釈。

「侘び茶」に明確な定義はない。お茶をやる人それぞれにその意味があるんだろうと思う。私自身の解釈は、一般庶民の日常にある物を使って、美を生むこと。千利休が「侘び茶」を大成させたと言われているが、その背景には利休が仕えた豊臣秀吉の存在が大きいと思う。私の想像だが、利休は「侘び茶」によって秀吉に「あなたのように出自の低い人が日々使うものでも、立派な体験を提供できますよ」と語りかけ、秀吉に天下を狙う自信を与え続けたのだと思う。

天下を取った後、秀吉は言い掛かりをつけて利休を謹慎処分とする。その理由は、「侘び茶」が第二の豊臣秀吉(つまり、出自の低い他の誰かが秀吉に取って代わって天下を取ること)を肯定してしまうからだったと思う。利休自身もそのことを承知で、だからこそ、謝れば秀吉に許されたはずなのに自ら死を選んだのだと思う。

このエピソードは、小堀遠州を理解する上で避けて通れない。死んだ利休の跡をついで、天下人としての豊臣秀吉にふさわしい「侘び茶」を追求した古田織部は、大坂夏の陣で豊臣氏が滅亡した直後に江戸幕府の命令で殺されている(出典:ウィキペディア)。小堀遠州は、その跡をついだ茶人。江戸幕府の支配体制に相応しい「侘び茶」を生み出すことができなければ、確実に殺される。

そうやって生きてきた人生の最後を飾るための、自らの菩提寺として造られたのが孤篷庵である(出典:京都春秋ことなり塾)。そして、小堀遠州は、それを見事にやりきった。

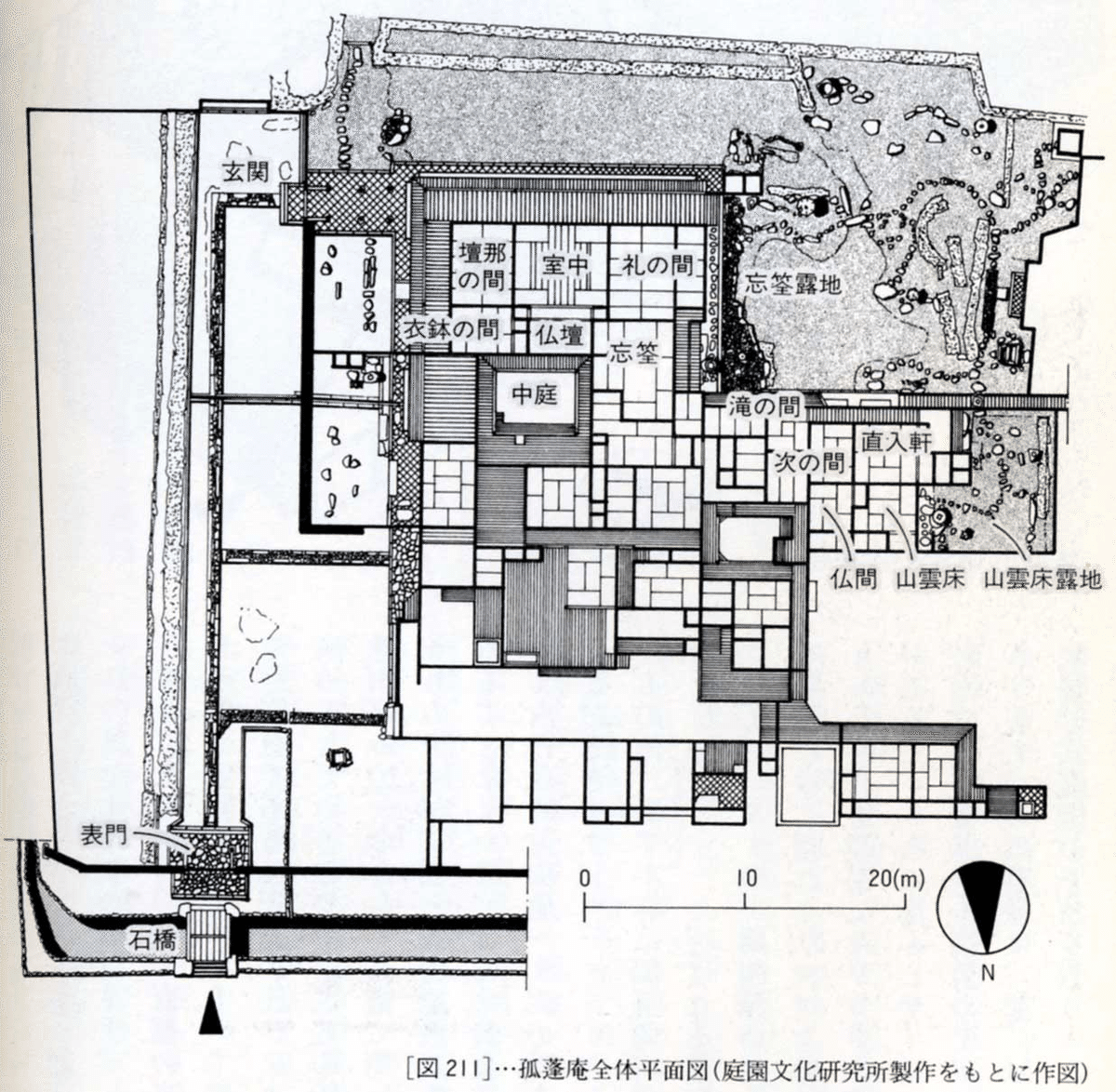

平面図

最後に、孤篷庵全体の平面図を。左下の石橋から入って真っ直ぐ上へ歩き、直角に右に曲がって真っ直ぐに歩いて、庭に降りたところで建物沿いに真っ直ぐに下へ歩き、突き当たりで「忘筌」に入室する。そのように歩みを進めた場合の空間体験を、この記事ではウェブ上に散らばる写真を駆使して再現した。

(画像元:月刊京都史跡散策会)

拝観することがほぼ不可能な孤篷庵の空間デザインを、実際に体験したような気分になっていただけたなら、幸いである。

謝辞

2020年12月13日の孤篷庵特別公開、及び、忘筌での茶会を企画してくださった、京都春秋ことなり塾の皆さま、そして、拝観中に色々と解説してくださった、孤篷庵ご住職、ここにお礼を申し上げます。

🍵 🍵 🍵

執筆:下松真之

初稿:2021年1月3日 最終更新日:2021年1月22日 (version 1.4.0)

英語版はこちら。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?