shift innovation #17 (UNIVERSITY of CREATIVITY hack 2)

今回は、株式会社博報堂による未来想像の技術としてのクリエイティビティ(創造性)を研究・開発し、社会実験していく研究機関である「UNIVERSITY of CREATIVITY」に参加(2022年3月〜2022年6月)しました。

UNIVERSITY of CREATIVITYには、14のゼミがあり、その中で、私が参加した「創造性特区ゼミ」とは、自治体と連携し、地域の創造性をさらに進展させていくために必要な要素や条件を調査・研究する取り組みにより「創造性マネジメント」を研究するゼミとなります。

「創造性特区ゼミ」においては、「市民が主役のまちづくり事業支援制度(以下、事業支援制度)」を活用する市民活動団体やこれらの活動に参加する市民が、創造性を発揮することによって、その目的がより効率的・効果的に達成することができる改善・改革案を提言することとします。

そして、私個人においては、改善・改革案を導出した際に発揮されたと想定される創造性に基づき、既存の「創造性マネジメント」仮説をブラッシュアップすることとします。

それでは、hack1から4回にわたり、既存の「創造性マネジメント」仮説をブラッシュアップする上で、「これまでになかった新しいモノやコトを生み出す」ための「リフレームに関する方法論」における「フレームワーク」や「思考プロセス」を踏まえ、新たな「創造性マネジメント」仮説を抽出することとします。

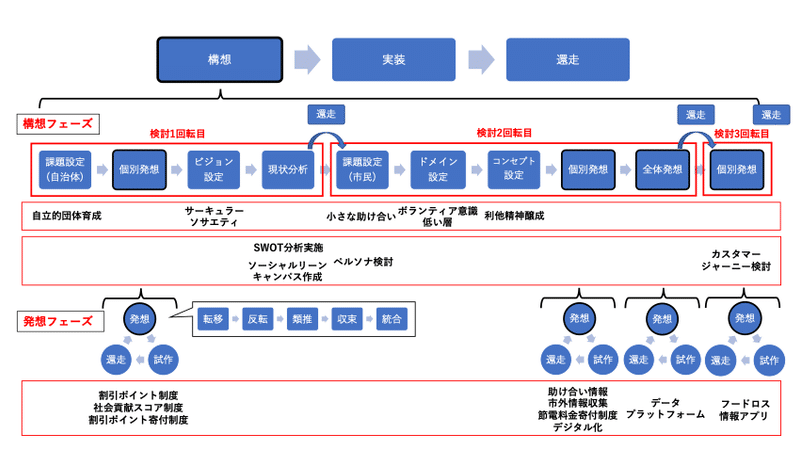

hack1では、「リフレームに関する方法論(「シフト・イノベーション」)」、hack2「全体構想におけるビジョン・コンセプト・アイデア(構想フェーズ)」、hach3「個別発想とリフレームに関する方法論との関係性(発想フェーズ)」、hack4「新たな『創造性マネジメント』仮説の抽出」となり、hach2は、全体の課題感から個別の課題を捉える上での「コンセプト」「アイデア」の変遷について説明することとします。

なお、創造性特区ゼミにおいて、自身が導出した新たなアイデアは、クリエイティブなアイデアであるかというように、アイデアの質を問うものではなく、あくまでも思考したプロセスを説明するものとなります。

【思考プロセスの全体像】

【課題解決(検討1回転目)】

はじめに、事業支援制度(※)の全体を捉えると共に課題感を捉える上で、自治体職員による事業支援制度に関する現状の報告内容から、既存のボランティア団体や新規創設のボランティア団体など、事業支援制度を活用する団体を、自律的なボランティア団体に育成する必要があるという課題を捉えることとなりました。

これにあわせて、創造性特区ゼミにおける課題として、あらゆる市民がこれまでにはないモノやコトを生み出すことができるよう、あらゆる市民の創造性を育成する必要があることも課題として捉えることとしました。

※自治体における「事業支援制度」とは、ボランティア団体による地域活性化や特色あるまちづくりに寄与する取り組みに対して、自治体が補助金交付などの支援を行う制度となります。

課題解決するにあたり、自治体や市民など、自治体全体の課題を抽出し、分析する必要がありますが、これまでになかった新しいモノやコトを生み出すことを目的にしているにもかかわらず、既存の分析フレームによる枠内のアイデアしか導出されないのではないかと考えました。

そこで、本来であれば、自治体の先にある市民の課題を捉える必要があるものの、あえて枠内から枠外へ視点を移すことにより、既存の枠に捉われないアイデアを導出することができるようにする上で、まずは、自治体職員による課題からアイデアを導出することとしました。

(自治体職員における課題)

自治体職員より抽出した課題とは、「事業支援制度」において支援する事業は、

ボランティア活動など非営利事業であるため、小さなコミュニティの範囲において実践できる美化活動などに留まる場合が多く、事業支援制度による資金的支援がないと事業運営が困難となる事業が多くあります。

一方で、自治体においては、地域に対してきめ細かな対応をする上で、これらの活動が必要であるものの、自治体における財政的な課題もあるため、将来的には、これらの活動を継続させるためには、非営利事業を営利事業へ進展させるなど、自律的な団体に育成する必要があります。

(導出した新たなアイデア)

これら、自治体職員より抽出した課題に基づき導出したアイデアとは、「割引ポイント寄付制度」「割引ボランティアポイント付与制度」「社会貢献スコア制度」となります。

「割引ポイント寄付制度」とは、ボランティア団体へ市民が寄付することにより、自律的なボランティア団体へ促進するためのアイデアとなります。

また、「割引ボランティアポイント付与制度」「社会貢献スコア制度」とは、ボランティア団体へ市民が参加することを促進させるためのアイデアとなります。

「割引ポイント寄付制度」

自治体と物品販売事業者が協業し、物品販売事業者が顧客に物品を販売にした際、顧客に対して付加するポイントを、次回顧客が物品を購入する際の割引として利用するのではなく、そのポイントをボランティア団体に現金により寄付する仕組みを構築することにより、ボランティア団体は団体運営のための資金を自律的に調達することができるシステムとなります。

「割引ボランティアポイント付与制度」

自治体と物品販売事業者が協業し、物品販売事業者が顧客に物品を販売にした際、顧客に対して付加するポイントを、このシステムの登録者全員の割引ポイントをプールした上で、ボランティア活動に参加した際に付与されるボランティアポイントを、プールした割引ポイントを活用し換金することができるとシステムとなります。

「社会貢献スコア制度」

ソーシャルネットワークサービス(SNS)事業者と協業し、市民がボランティア活動に参加することにより、社会貢献スコアが付与され、SNSのインターフェースに社会貢献スコアが表示されることによって、承認欲求が満たされると共に就職活動等におけるソーシャルグット指標として活用できるシステムとなります。

(新たな課題の発見)

これらの導出したアイデアに関して、あらゆる市民がボランティア活動をする意思があるということを前提とし、あらゆる市民がボランティア活動に参加するためのアイデアとなりましたが、アイデアを導出後、現状における課題を分析したところ、市民の中には普段から利他の精神に基づき、小さな助け合いをしている場合がある一方で、ボランティア団体に参加することにより、ボランティア活動を積極的に実施しようとは思っていない市民もいるのではないかという気付きがありました。

そこで、このようなボランティア活動を積極的に実施しようとは思っていない市民に対して、ボランティア活動を積極的に実施するよう促すアイデアが必要であり、施策のターゲットを市民の中でもボランティア活動に対する意識の低い層とする方向で検討することとしました。

【課題解決(検討2回転目)】

1回転目において現状分析をした結果、施策のターゲットを市民の中でもボランティア活動に対する意識の低い層とする方向で検討することとしたことから、ボランティア活動に対して様々な事由により、参加することが困難な市民像として「働き盛りの市民」「自治体を転出した元市民」「子育て世代の市民」を抽出し、これらの市民のペルソナを設定した上で、自治体の先にある市民の課題を捉えることにより、新たなアイデアを導出することとしました。

(意識の低い層における課題)

ボランティア活動に参加していない市民のペルソナを抽出している中で、ボランティア活動に対する意識が低い層の市民が、ボランティア活動を積極的に実施するよう促した場合であっても、積極的にボランティア活動を実施することは少ないのではないかという気付きがありました。

これに関して、自身のボランティア活動に対する意識も踏まえたものであり、普段、利他の精神に基づき、小さな助け合いをしている場合があるものの、それがボランティア活動に参加する、または、ボランティア団体を創設するまでとはならないという気付きがありました。

そこで、施策の方向性としては、ボランティア活動を積極的に実施しようとは思っていない市民に対して、ボランティア活動を積極的に参加するよう促すアイデアではなく、ボランティア活動を積極的に実施しようとは思っていない市民に対して、普段、利他の精神に基づき、小さな助け合いを促すアイデアを導出することとしました。

そして、これらの様々な施策を提供するためのデータプラットフォームを構築することにより、あらゆる市民がいつでも、どこでも利用できるようにする上で、自治体アプリを活用することとしました。

(導出した新たなアイデア)

導出したアイデアは、ボランティア活動まではいかないまでも、小さな助け合いがボランティア活動に匹敵することを知らせるアイデアとして「感謝コメント情報」「助け合い情報」を導出し、また、少しの節電行動により節約した料金を寄付するアイデアとして「節電料金寄付制度」を導出しました。

「感謝コメント掲示板」

ボランティア活動を積極的に実施しようとは思っていない市民の中には、日頃より小さな助け合いをしている市民がいるものの、そのような助け合いも立派なボランティアであり、市民に求められているということを認識していない市民もいることから、実際に助けてもらった市民が感謝のコメントを掲示することができる掲示板となります。

「助け合い掲示板」

小さな助け合いができる機会を偶然知り得るというのではなく、助けてほしいという声を発信してもらうことにより、いつでも、どこでも小さな助け合いができる機会を知り得ることができる掲示板となります。

「節電料金寄付制度」

夏場のエアコンの温度設定を環境に配慮し高めに設定することにより、支払うべき電気料金のうち、節約した電気料金分を金融機関の目的口座に移管した上で、ボランティア団体に寄付することができるシステムとなります。

(新たな課題の発見)

これら導出したアイデアに関して、ボランティア活動を積極的に実施しようとは思っていない市民に対して、普段、利他の精神に基づき、小さな助け合いを促す施策であり、これらの施策を利用してもらう上で、自治体アプリを活用することとしましたが、カスタマージャーニーを検討する中で、これらの施策をどのように周知し、どのようにして毎日利用してもらうのかという課題があることが判明しました。

そこで、これらの施策を毎日利用してもらう上で、自治体アプリを毎日利用してもらうことができるアイデアを検討することとしました。

【課題解決(検討3回転目)】

(自治体アプリの毎日利用への課題)

2回転目において現状分析をした結果、これらの施策を毎日利用してもらう上で、自治体アプリを毎日利用してもらうことを検討することとしたことから、自治体アプリを毎日利用してもらうアイデアとして「フードロス対策情報アプリ(※)」を導出しました。

※「フードロス対策情報アプリ」の導出したプロセスなどの詳細に関しては、hack3において説明することとします。

(導出した新たなアイデア)

「フードロス対策情報アプリ」

自治体と食品販売事業者が協業し、食品販売事業者において賞味期限前の食品がある場合、それらの食品を廃棄するのではなく、低価格で販売することができるよう、各食品販売事業者における賞味期限前の食品情報を自治体アプリに掲示することにより、各食品販売事業者におけるフードロスの課題を解決することができるシステムとなります。

【全体構想(ビジョン・コンセプト・アイデア)】

全体構想として、基本的にはビジョンは維持した上で、施策の対象者を細分化したことにより、対象者が変遷したことによって、コンセプトも大きくは2回変遷し、それに伴い導出したアイデアもコンセプトに基づき変遷することとなりました。

(ビジョン1)

「既存のボランティア団体や新規創設のボランティア団体など、事業支援制度を活用している団体も含め、自立的なボランティア団体を育成する」

(ビジョン2)

「あらゆる市民がこれまでにはないモノやコトを生み出すことができるよう、あらゆる市民の創造性を育成する」

第一段階(検討1回転目)

(コンセプト)

「あらゆる市民がボランティア活動をする意思があるということを前提とし、あらゆる市民がボランティア活動に参加するためのアイデア」

(アイデア)

「割引ポイント寄付制度」

「割引ボランティアポイント付与制度」

「社会貢献スコア制度」など

第二段階(検討2回転目)

(コンセプト)

「ボランティア活動を積極的に実施しようとは思っていない市民に対して、普段、利他の精神に基づき、小さな助け合いを促すアイデア」

(アイデア)

「感謝コメント情報」

「助け合い情報」

「節電料金寄付制度」など

第三段階(検討3回転目)

(コンセプト)

「施策を毎日利用してもらう上で、自治体アプリを毎日利用してもらうことができるアイデア」

(アイデア)

「フードロス対策情報アプリ」

【まとめ】

全体構想として、当初、想定していた自律的なボランティア団体を育成する、また、ボランティア活動を積極的にする市民を増やすというものではなく、極端な表現をすると、あらゆる市民が日頃何気なくしている助け合いの行動があれば、ボランティア団体は必要ないこととなります。

しかし、日頃何気なくしている助け合いの行動を市民は自然にしているため、それらの行動が当たり前になっているとから、これらの行動はボランティア活動以上に素晴らしい行動であることを認識してもらう必要があります。

そこで、第一に、何気なくしている助け合いの行動が素晴らしい行動であることを認識してもらい、それらの行動を継続することができる仕組みを構築します。第二に、それらの仕組みを取りまとめ確認することができるプラットフォームを構築します。そして、第三に、日頃何気なく助け合いの行動をしている人だけではなく、あらゆる市民をプラットフォームに誘導する仕組みを構築します。

当初、想定した自律的なボランティア団体を育成す場合、一部の市民が活動することになると想定されることにあわせて、団体が自律的な活動を継続的に実施することは困難と想定されるため、あらゆる市民が無理なく自然に行動できる仕組みを構築する方が、実効性が高いのではないかと考えたことから、日頃何気なく助け合いの行動ができる仕組みを構築することとしました。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?