shift innovation #18 (UNIVERSITY of CREATIVITY hack 3)

今回は、株式会社博報堂による未来想像の技術としてのクリエイティビティ(創造性)を研究・開発し、社会実験していく研究機関である「UNIVERSITY of CREATIVITY」に参加(2022年3月〜2022年6月)しました。

UNIVERSITY of CREATIVITYには、14のゼミがあり、その中で、私が参加した「創造性特区ゼミ」とは、自治体と連携し、地域の創造性をさらに進展させていくために必要な要素や条件を調査・研究する取り組みにより「創造性マネジメント」を研究するゼミとなります。

「創造性特区ゼミ」においては、「市民が主役のまちづくり事業支援制度(以下、事業支援制度)」を活用する市民活動団体やこれらの活動に参加する市民が、創造性を発揮することによって、その目的がより効率的・効果的に達成することができる改善・改革案を提言することとします。

そして、私個人においては、改善・改革案を導出した際に発揮されたと想定される創造性に基づき、既存の「創造性マネジメント」仮説をブラッシュアップすることとします。

それでは、hack1から4回にわたり、既存の「創造性マネジメント」仮説をブラッシュアップする上で、「これまでになかった新しいモノやコトを生み出す」ための「リフレームに関する方法論」における「フレームワーク」や「思考プロセス」を踏まえ、新たな「創造性マネジメント」仮説を抽出することとします。

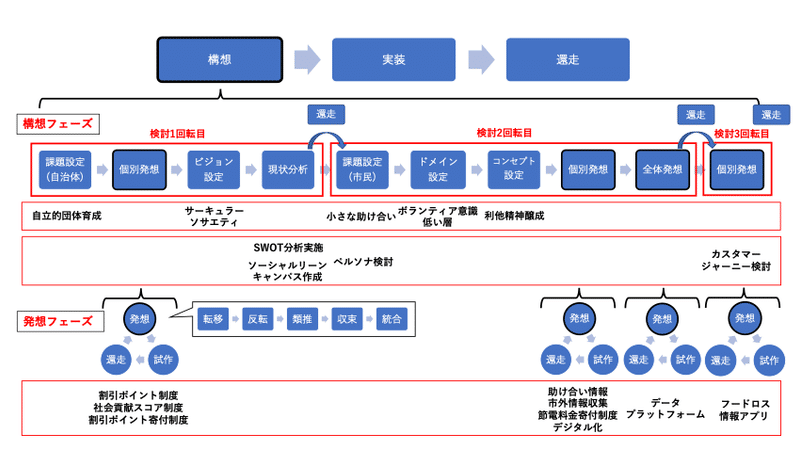

hack1では、「リフレームに関する方法論(「シフト・イノベーション」)」、hack2「全体構想におけるビジョン・コンセプト・アイデア(構想フェーズ)」、hach3「個別発想とリフレームに関する方法論との関係性(発想フェーズ)」、hack4「新たな『創造性マネジメント』仮説の抽出」となり、hach3は、「フードロス対策情報アプリ」を新たに導出した際の思考プロセスに関して、リフレームに関する方法論に基づき説明することとします。

なお、創造性特区ゼミにおいて、自身が導出した新たなアイデアは、クリエイティブなアイデアであるかというように、アイデアの質を問うものではなく、あくまでも思考したプロセスを説明するものとなります。

【思考プロセスの全体像】

【「フードロス対策情報アプリ」】

自治体における事業支援制度に関わる課題解決に関して、あらゆる市民に自治体アプリに毎日アクセスしてもらうためのアイデアである「フードロス対策情報アプリ」を導出した際の思考プロセスを説明することとします。

全体構想の中で、検討を繰り返したことにより、新たな課題として、あらゆる市民が様々な施策を提供するプラットフォームにアクセスしてもらう上で、自治体アプリを活用することとしたものの、現状における既存のコンテンツでは、毎日アクセスしてもらうことは困難であると想定したことから、自治体アプリに毎日アクセスしてもらうことができるコンテンツを検討することとしました。

「フードロス対策情報アプリ」とは、自治体内のスーパーにおける賞味期限前の低価格の食品情報を、自治体アプリに掲示することにより、自治体は食品廃棄により生じる環境問題に配慮すると共に食品販売事業者による食品廃棄に伴う損失回避を支援するための施策となります。

この「フードロス対策情報アプリ」を検討した経緯として、自治体アプリを通じて、様々な施策(「感謝コメント掲示板」「助け合い情報掲示板」など)を利用してもらおうとしたものの、これら施策のコンテンツでは、市民がわざわざ自治体アプリに毎日アクセスしてもらうことは困難であると想定されました。

そこで、自治体アプリに毎日アクセスしてもらうことができる新たな施策のコンテンツを検討する中で、食に関わるコンテンツであれば毎日アクセスしてもらうことが可能ではないかと想定したことから、「フードロス対策情報アプリ」という施策を活用することとました。

【「フードロス対策情報アプリ」の思考プロセス】

●「アプリに毎日アクセスしてもらうためにはインセンティブが必要ではないのか」

●「市営の施設の割引はどうか」

●「いつも施設を使うわけではないので毎日アプリにアクセスしないのではないのか」

●「市役所にとって損にならず、市民にとって得になるものはないのか」 ※余剰資源

●「市役所が保持する情報の中で、市役所は損をせず、市民にとって得になる情報とは何か」 転移

●「例えば、警察の交通の取締情報は、警察は事故を減らすことができるなど損をせず、市民にとっては取り締まりにあわないなど得になる情報である」 類推

●「市役所の場合、類似するケースはないのか」

●「市役所の情報ではなく、市役所以外の情報はないのか」 反転

●「毎日、役に立つような情報はないのか」

●「毎日食べる食品の情報であれば役立つのではないのか」

●「例えば、今、フードロスが社会課題になっている」 類推

●「賞味期限前の情報は市民にとって有用な情報ではないのか」 収束

●「賞味期限前の食品であれば低価格で買うことができるのではないのか」 収束

●「低価格情報であれば毎日アプリにアクセスするのではないのか」

●「市内のスーパーの情報を集めれば、市民は喜んで見るのではないのか」

●「アプリにフードロスの情報を一括表示すれば、毎日アプリにアクセスするのではないのか」 統合

●「市民は低価格情報を入手でき、スーバーは廃棄を削減でき、市役所はSDGsに貢献することができる」

【「フードロス対策情報アプリ」の思考プロセスに関する説明】

「フードロス対策情報アプリ」の施策に関して、自治体アプリに毎日アクセスしてもらうためには、何らかのインセンティブが必要であると考え、自治体において活用できるリソースとして、「市営施設の利用料金の割引」という施策を検討しましたが、施設は毎日利用するものではないため、毎日自治体アプリにアクセスする必要はないことにあわせて、割引をするということは自治体における収入が減少することとなることから、発想の方法を見直すこととしました。

そこで、余剰資源を活用する方法を検討することとし、余剰資源とは、例えば、「二人がケーキを作る際、一人はみかんの実を使い皮は捨てる、もう一人はみかんの実は捨て皮を使う場合、二人がみかんを一個ずつ買う必要はなく、二人でみかん一つを買い、実と皮に分けて使えば良い」という方法に基づき、施策を検討することとしました。

余剰資源を活用しようと考えた際の思考したプロセスとして、結果として、「リフレームに関する方法論」における「フレームワーク」である「転移」「反転」「類推」「収束」「統合」という思考プロセスとなりましたが、これまでになかったコトやモノを生み出すためには、この思考プロセスの中でも、特に、「転移」「反転」のフェーズが重要となると考えます。

「転移」「反転」フェーズ ※発散フェーズ

はじめに、「転移」「反転」のフェーズに関して、例えば、自治体が何らかのインセンティブを提示するためには、通常、自治体が直接活用することができるリソースを起点として発想することとなるため、その同じリソースを活用しようとすると、誰もが同じ発想(施策)をすることとなり、これまでにあるコトやモノを生み出すことになると考えます。

そこで、これまでとは異なる視点へずらす(「転移」)ためのインセンティブの考え方として、自治体が実施する「補助金(割引)」などのリソースから自治体が保有する「情報」というリソースへ転移しました。

しかし、自治体が保有する「情報」であれば、これまでにあるコトやモノとなるため、さらに視点をずらすことにより、自治体が保有する「情報」から自治体以外が保有する「情報」へ反転することとなりました。

ここで、「自治体の補助金(割引)」などのリソースから「自治体が保有する情報」へ転移しましたが、このように転移した理由としては、当初、検討した市営施設の割引では、自治体において収入が減少することはもちろん、毎日施設を利用するものではないため、自治体アプリに毎日アクセスしてもらうことは困難であると考えたことから、市営施設の割引以外の「割引」に関する施策を検討し続けたことにあります。

ここで重要となることとは、「解決が困難であるコンセプト」を設定することにより、「困難である」「限界である」と行き詰まったことにあり、金銭的なインセンティブである「割引」について検討した結果、財政的な問題も踏まえ、自治体アプリに毎日アクセスしてもらえる施策はないと行き詰まったことによって、「割引」以外のインセンティブがないか検討(「転移」)することとなりました。

また、「割引」以外のインセンティブとして検討した「情報」に関しても、自治体アプリに毎日アクセスしてもらい、メリットを感じてもらうことができる「情報」は、自治体のリソースの中にはないと行き詰まったことによって、自治体が保有する「情報」から自治体以外が保有する「情報」がないか検討(「反転」)することとなりました。

これらのように、「解決が困難であるコンセプト」を設定することにより、「困難である」「限界である」と行き詰まることによって、これまで見えていなかったモノやコトが見える、つまりは、「市民にとってインセンティブとなるのは金銭的なインセンティブである」という固定観念から解放されることにより、市民にとって、インセンティブとなるのは金銭的なインセンティブ以外にもあるということが見えることとなりました。

また、「市民に提供するインセンティブは、自治体が保有するリソースである必要がある」という固定観念から解放されることにより、市民においてインセンティブとなるのは自治体が保有するリソース以外にもあるということが見えることとなりました。

よって、思考プロセスにおける「転換」「反転」のフェーズに関して、はじめに解決が困難であるコンセプト(「毎日アクセス」)を設定し、発想を続けることにより、究極的な状況を想起することによって、行き詰まる(「毎日アクセスは無理」)こととなります、つまりは、自身の固定観念(「金銭的インセンティブ」「自治体のリソース」)に気付くこととなります。

そして、さらに発想を続けることにより、自身の固定観念から解放されることによって、これまでにはないモノやコトに気付くことができる、つまりは、新たな機会(「自治体以外の情報」)を得ることができることとなります。

「類推」「収束」フェーズ ※収束フェーズ

次に、「類推」「収束」のフェーズに関して、抽出した「自治体が保有するリソース以外の情報」という事象に対して異なる事象を類推する上で、どのような経緯で類推することができ、その結果、どのような異なる事象を類推できたかを説明することとします。

ここで、抽出した「自治体が保有するリソース以外の情報」に対して、「自治体アプリに毎日アクセスしてもらい、メリットを感じてもらう」というコンセプトを強く意識し、発想を続けたことによって、毎日関わるものとして「食品」を連想することとなり、「食品」から社会課題である「フードロス」を類推することとなりました。

そして、「フードロス」から「賞味期限」を連想したことにより、「賞味期限前の商品が低価格で販売されている」ことを連想したことから、自治体内のスーパーにおける賞味期限前の低価格商品の情報をまとめて発信するというアイデアとなりました。

ここで重要となることとは、「自治体アプリに毎日アクセスしてもらい、メリットを感じてもらう」という「解決困難なコンセプト」を設定したことであり、「解決困難なコンセプト」を設定せず、「自治体が保有するリソース以外の情報」だけであれば、どの分野の情報を選択するのか決定することはできませんでしたが、「毎日アクセスする」という「解決困難なコンセプト」を設定したことにより、様々な分野の中でも、生活する上で、毎日関わることとなる「食品」の分野を選択し、決定することとなったと想定されます。

そして、「食品」に関わる情報の中でも、「フードロス」を連想しましたが、「フードロス」を連想したのは、今、自身が社会課題に対して関心を持っていることにあわせて、こども食堂に食材を寄付する助け合いの施策を検討したこともあり、そのような情報がアンカーとなったことによって、「フードロス」を連想したのではないかと想定されます。

また、「フードロス」から「スーパーの低価格商品」を連想したのは、「フードロス」には、「賞味期限」という負の機能がありますが、スーパーの食品(廃棄)にも、「賞味期限」という負の機能がある一方で、スーパーの食品(廃棄)には、消費者視点における「低価格」という正の機能もあります。

そこで、食品を機能レイヤーで(抽象的に)捉えることとした場合、フードロスとスーパーの食品(廃棄)には「賞味期限」という共通した負の機能があることから、フードロスとスーパーの食品(廃棄)がつながることとなったのではないかと想定されます。

そして、スーパーの食品(廃棄)の「賞味期限」という負の機能からスーパーの「低価格」商品という正の機能へ遷移することによって、フードロスからスーバーのお得な低価格情報を類推できたものと推察されます。

よって、思考プロセスにおける「類推」「収束」のフェーズに関して、事象(「フードロス」)を機能レイヤーで捉えるなど、事象を構造化(「賞味期限」)することによって、事象にある機能のうち、構造化した機能とは異なる機能(「低価格」)を類推することによって、新たな事象(「お得情報」)へ転移することができるした。

なお、これらの思考プロセスに関わる説明に関して、導出したアイデアは、「リフレームに関する方法論」における「思考プロセス」を活用したことにより導出したものではなく、結果としてこれらの思考プロセスとなったものであり、それを振り返り説明したものとなります。

【まとめ】

今回は、「フードロス対策情報アプリ」に関して、リフレームに関する方法論(「フレームワーク」「思考プロセス」)に基づき説明しました。

はじめに、「アプリに”毎日”アクセスしてもらう」という解決困難なコンセプトを設定したものの、「市営の施設割引」という普通のアイデアを導出したため、視点を変える上で、余剰資源の視点により検討したことによって、「交通の取締情報」というこれまでとは異なる(究極的)状況を想起することとなりました。

そこで、市民に対するインセンティブとして、「割引」という固定観念を抽出したことによって、「割引」から「情報」へ「転移」しました。

そして、自治体においては、「交通の取締情報」と類似する情報はなかったことから、自治体以外の情報で類似する情報はないか本質探究質問を発したことにより、固定観念を排除することによって、「自治体の情報」から「自治体以外の情報」へ「反転」しました。

その結果、自治体以外の情報で毎日使い役立つ情報がないかと事象を構造化し検討したところ、毎日使い役立つ情報として、食品に関する情報であれば、毎日使い役立つのではないかと「類推」したことによって、「割引」から転移した「情報」のうち、「食品」に関する反転事例を適用することとなりました。

そこで、食品に関する情報から、社会課題であるフードロス、フードロスから賞味期限、賞味期限切れ前から低価格を「類推」したことにより、関連する事象へ収束(「収束」)させました。

そして、自治体内の食品販売事業者における低価格情報を一括して集約し、自治体アプリに一括表示させるなど、新たな機能を適用(「統合」)させることとしました。

これらのことから、新たに導出したアイデアである「フードロス対策情報アプリ」は、賞味期限切れ前の低価格情報を入手できることから、市民は毎日、自治体アプリにアクセスするのではないかと想定しました。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?