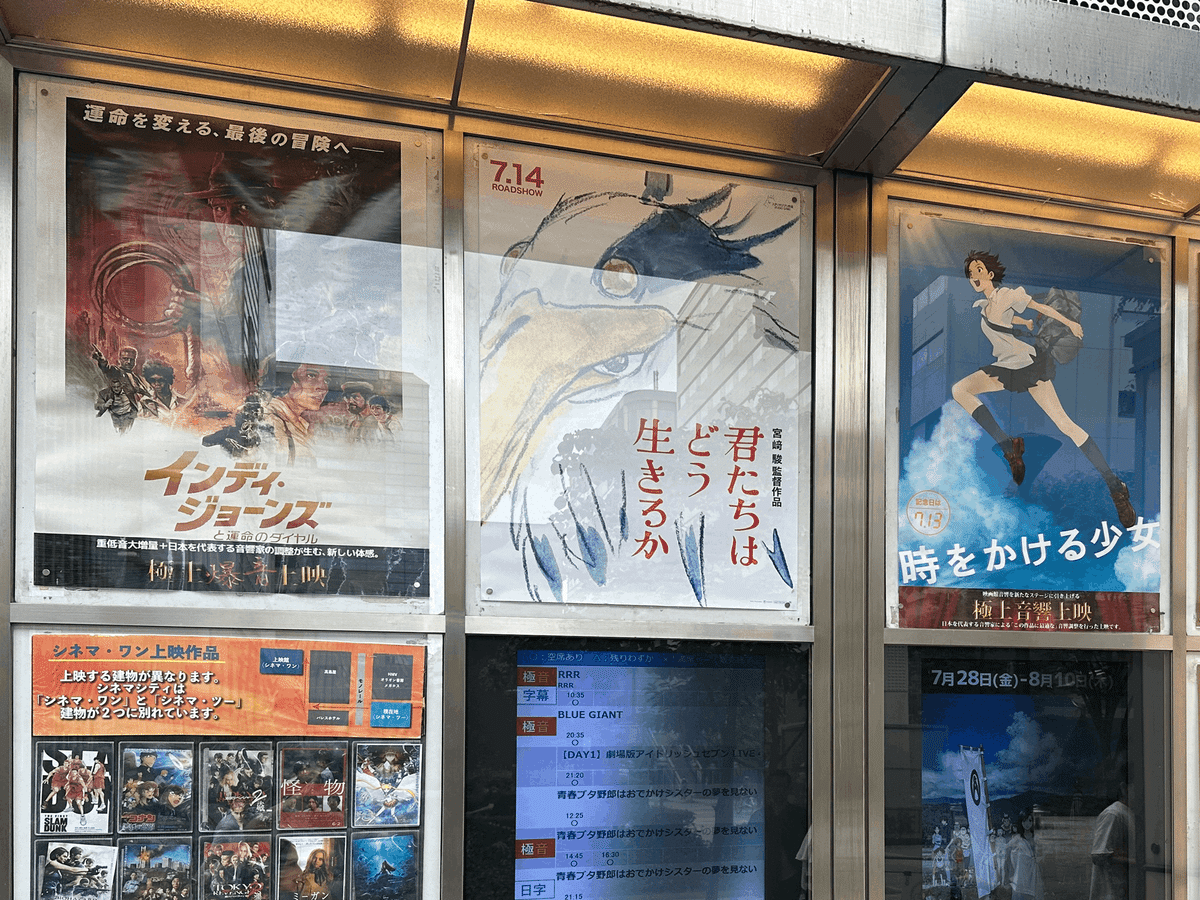

「君たちはどう生きるか」、原作との関係を考える 1/3

公開初日(7/14)、ジブリ映画「君たちはどう生きるか」を観ましたが、肩透かしをくらった印象で、鑑賞中はいったい何が言いたいのか整理できませんでした。事後的に、ようやくその面白さがわかってきました。

以下、「ネタバレあり」です。

「君たちはどう生きるか」という教養

タイトルの「君たちはどう生きるか?」という問いは、そのまま哲学です。吉野源三郎の原作は戦前に刊行されましたが、倫理の教科書として編集され、子ども向けの哲学書として読み継がれてきました。2017年に刊行されたマンガ版は200万部を超える空前のヒットになるなど、教養の一つとして日本社会に浸透しています。

私自身も斜め読みでしたが、中学時代に読んだ経験があります。

宮崎駿が「君たちはどう生きる」というタイトルで映画を作るとなれば、古典ともいえる原作を踏襲することになり、そこにどんな宮崎流、ジブリ流の創作が加わるのか? それを楽しみにするのは自然だと思います。

母が遺した「君たちはどう生きるか」

本作で、原作が登場する場面が一ヶ所あります。主人公の眞人が、母・久子が遺した小説「君たちはどう生きるか」を発見し、それを涙して読む場面です。それ以外の場面で原作との直接の接点はありませんが、そこからは、原作に対する肯定的な姿勢が読み取れます。

小説「君たちはどう生きるか」は亡き母が遺した、という点がポイントになります。

母の死は、本作を貫くテーマです。この場面で不意に、眞人が求めてやまない母からのメッセージが現れます。それは、まさに眞人が今後、世界を生きるためのメッセージであり、亡き母からの贈り物です。

その後、眞人は母や、義母・夏子を探す旅に出ます。行き先は魔界(下の世界)。

そこで、母と再会し、夏子やキリコを連れ戻すといった冒険を繰り広げ、大半の時間がそこに費やされます。

原作「君たちはどう生きるか」の拡張や延伸を期待した私は、その冒険ファンタジーと原作とのギャップが、鑑賞中に処理できなかったというのが正直なところです。

死と再生の世界を体験する

原作との関係性や、タイトルの問い(君たちはどう生きるか)の答えはさておき、本作がシンプルに唱えるのは「死と生」に対する姿勢でした。

母の死を乗り越えることが、眞人の人格形成には避けて通れないことです。本作ではその過程を、内面心情や、現実世界の体験から直接描くのではなく、冒険ファンタジーとして置き換えて示してくれています。

なお、母一人の死の重さは、作中でも間接的に描かれる太平洋戦争での大量殺戮を改めて考える契機も与えてくれています。

母の死を受容できず、義母も受け容れられず、そこに弟が誕生してしまう。「下の世界」に旅立つのは、そうした精神的にどん底状態のタイミングです。そして「下の世界」は単に魔界というより、死と再生(誕生)の場であり、そこでもたくさんの生き物?たちが登場し、再生の物語が紡がれています。

そこで眞人が体験したのは、死と再生の現実です。そこは決して楽天地ではなく、均衡をとるのも難しい厳しい世界として描かれています。いずれにせよ眞人は、現実世界を覆うもう一つ大きな世界を体験しました。

親殺しという人格形成

改めて、原作との関係を考えてみます。また、問いとしての「君たちはどう生きるか」に対する宮崎の答えはあるのでしょうか。

仮説はいくつか立てられます。

一つは、原作が説いた人格形成の不足を補完したという点です。

原作が発表されたのは戦前の1937(昭和12)年。大正から昭和初期にかけて生まれた大衆文化を背景に、原作は自己形成に「個の確立」が重要であることに踏み込みました。原作は当時、旧制中学校や旧制高等学校のエリート予備群に対しても、戦後の世代にも、かなり衝撃を与えたことでしょう。

しかし、現代では「個の確立」はいわば常識で、これを唱えても若者には届かない。そこで、精神的な「親殺し」に触れていく。もちろん「親殺し」とは親を殺めるわけではなく、親と離別し、親という存在を超えていく精神的な自立過程を指しています。

親の死に直面した時、あるいは親を殺したいと考えた時、その衝撃のなかにこそ人格形成の契機がある。そこまで極端でなくとも親や先生に反発する時、本作でいえば、眞人が母の死を受容し、義母や義弟を受け容れるという精神的な葛藤場面です。

原作ではコペル君の父親が亡くなりますが、そこでの「死」は薄い影でしかありませんでした。本作では、父と母の違いがあるものの、母親の死を一貫したテーマとして、それを受容し超えていくことが、人格形成になくてはならないものと捉えています。

生き物の宿命を自覚する

そして、本作において親殺しの葛藤は、死や再生という「生き物の宿命」を自覚する契機になっています。

それが人格形成に不可避なことだとすると、原作には触れられていませんし、そのメッセージは原作が書かれた時代にはなかなか理解されなかったと思います。

若者に限らず今を生きる我々が「生命」の循環を理解し、考える。これが本作のメッセージと考えるのが自然だと思います。

これが二つ目の仮説です。

教養主義的な原作を補完

三つ目は、原作の教養主義的な欠点を、補完した点です。

原作は、戦前に書かれたこともあり、かなり教養主義的です。学問、修養、芸術といった教養の習得によって人格陶冶ができるという核心に基づいています。

しかしこれは、知識吸収が得意ないわゆるエリート向けに用意された啓蒙ルートということもできます。

本作は、若者に哲学を促すのには、もっと想像的で、直感的なルートがあることを説いたと考えられます。

「生き物の宿命」や「生命」の自覚が必要だということを多くの人々に伝える場合、教養主義的に説得するより、文学的に描いた方が伝わりやすいのは事実だと思います。

老婆の役割

ところで、本作では「上の世界」と「下の世界」をつなぐ役割がいくつか配置されています。

その中で気になるのが「老婆」たちです。「上の世界」での老婆たちは一人ひとりが個性的に描かれており、「下の世界」では人形として重要な役割を負わされています。

セカンドライフに関心を持つ身として人ごとではないこともあり、次の記事でもっと考えてみたいと思います。

(丸田一葉)

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?