ジョン・ケージ論(1)

キリスト教神秘主義とヒンドゥーの藝術理論

最初期のケージは音列による音の自動的な選択や、表情記号の排除、リズム上の制約などの操作によって、作曲者の嗜好や恣意性といった主観から切り離された、無機質な構築物という印象の強い作品を作曲していた。

「自分の人生を音楽に捧げるかどうかとシェーンベルクに聞かれたとき、私は『もちろんです』と答えた。二年間シェーンベルクに学んだあとで、彼はこう言った。『音楽を書くためには、和声の感覚を持たなくてはなりません』。私は、自分には和声の感覚がないことをシェーンベルクに告げた。すると彼は、私にはいつも障害が待ち受けることになるだろうし、それはちょうど通り抜けることのできない壁に突きあたるようなものだ、と言った。そこで私はこう言った。『それなら、その壁に頭を打ちつけることに、私は一生を捧げます』」。

1940年代後半以降になると、インドの思想や藝術理論を学び、それを作曲に応用するようになる。インドの美学にケージが触れたきっかけは、セイロン出身でインドの文化や藝術思想を西洋に紹介したアーナンダ・クーマラスワミーの著作『自然の藝術への変化』(Ananda Kentish Coomaraswamy, "The Transformation of Nature in Art," 1934)であった。ケージはそのキャリアの当初から、作曲において作曲者の嗜好や恣意性が介入することを避ける技法を考案しつづけているが*1、インドの藝術観に触れて以降、ケージは個人的な在り方を超えた作曲法の可能性を模索している。

ケージは後年、ダニエル・シャルルとの対談において、インドの思想から受けた影響に言及している。そこでは、季節に関するインド的な発想――春は創造、夏は保存、秋は破壊、そして冬は平穏――や、九つの恒久的な感情についての思想が、ケージの作曲法に重大な影響を与えたことが伺える。

インドのおかげで、私は季節に関係するいろいろなこと、つまり創造、保存、破壊、平穏について語り表現したわけです。とりわけヒンズーの芸術理論は正しいと確信したのです。私の作品をこの理論に一致させようと思いました。その理論が教えているのは、ラサ*2が起こるためには、つまり美的感動が聴く人の内に起こるためには、作品は、感情の恒久的状態――ブハヴァ*3――の一つ、つまりあらゆる他の感情が随うべき様態を呼び覚まさなければならない、ということです。 [...] 〔ヒンズーの理論によれば、無意識の内に起こる八つの感情、 [...] また快楽と苦痛から派生する一時的な様態が三十三種類あります。しかしこれらすべては、九つの恒久的な感情のまえではとるに足らない。九つの感情は恒久的なもので、つまり真実のラサへ導くもので、それなしではラサは起こらないんです。〕この九つの感情とは、ヒロイズム、エロティシズム、驚き、落ち着き、悲しみ、憎悪、怒り、恐れ、そして九番目は [...] 歓喜 the mirthful です。 [...] 落ち着きは四つの〈白い〉様態と四つの〈黒い〉様態の真ん中にあり、それらの様態が向かわざるをえない正常な性質のことなのです。ですから他の様態を表そうとせずに、他の様態より前に落ち着きを表すことが重要です。それは最も重要な感情なんです。

藝術における形態の要素は純粋に心的な活動であると見做されている。この観点から、インドは高度に発達した視覚のテクニックを発展させてきたということがじゅうぶんに自明のこととなるであろう。図像の制作者は、ヨーガの実践に適したさまざまな方法によって、つかの間の感情と被造物の像による、心を悩ませるような影響力、つまり自己意志と自己思惟〔self-willing and self-thinking〕を除去して、所与の経典に記されてある修行と呪文と瞑想において示されるdevatāの形態、つまり天使の、あるいは神の側面の形態を、視覚化するようになる。

またクーマラスワミーが、個人的な在り方を超えるという点でキリスト教神秘主義の思想家マイスター・エックハルトを参照していることから、ケージは西洋と東洋は根本的に異なっているという当時の一般的な意見に反対するようになった。ケージは自身の著作の各所で頻繁にエックハルトを引用している。

対位法は有効か? 「魂そのものはひじょうに単純であるため、何についてであれ、いちどにひとつ以上の考えを持つことはできない……一人以上の人に注意を払うことはできない」*4。(エックハルト) [...] 自分自身あるいは他人を模倣するときには、形式ではなく構造(また形式的素材や形式的方法ではなく、構造的素材や構造的方法)を模倣することに留意すべきである。こうして、人は「無垢で自由なまま、目下の一瞬一瞬、あらたに天の賜物を授かる」*5のである。(エックハルト)

エックハルトは、神と人間における愛の理想的形態を、人間の個体性から離れたところに成立するものと考えた。人間は自然的なあり方においては、自己の存在の根拠を自己自身のうちに求める。そういった自意識のもとで自我が形成されるのであって、それは人間存在を根底的に閉塞したものにする。これが人間の個体性の根源である。しかし根底的に閉塞している自我によっては、すべてを擲ちすべてを与える愛の関係は成立しえない。自己を自己として保つ者は、いかなるものを他に与えようとも自己のすべてを与えることはないからである。神と人間との間に愛があるためには、我々は個体的なあり方を捨てねばならない、とエックハルトは主張する。そのためには自らの存在を基準に考えるような、いかなる精神の働きからも離れなければならない。個体性を離れて初めて、被造物たる人間の真のあり方があるのである。人間の精神が自身の根底を解放し、自己と世界を超越することを、エックハルトは「離脱」と呼んだ。真の幸福は神との合一であって、そのためには神を愛するよりも「離脱」することが重要であるという。神への愛は人間が自らを神へ向かわせる作用をもつものであるが、「離脱」は神を人間のもとへ向かうように強いる。それは以下のように説明される。すべてのものは、その本性に合った場所に存することを求める。また神の本性とは単一性であり、離脱した精神は神に単一性を与える。よって神は離脱した精神に自らを与えざるを得ない。ここにおいて人間と神との間に結ばれた関係は、純然たる合一となる。そのような精神は離脱によって神のみを受け容れることになり、エックハルトはそれを「精神のうちに神が誕生する」と表現している。

魂は神をまさに自分自身から生むのである。このことは、魂が神と同じ姿であるものの内〔離脱したあり方の内〕で神を自分の内から生むということによってなされる」。

エックハルトはまた鈴木大拙によって、禅仏教と西洋思想の類似点としてしばしば参照され、ケージはコロンビア大学で鈴木に学んだ禅の思想をも作曲に生かそうとした。

芸術家の責任は、作品が魅力的につまらないものになるよう、作品を完成することにある。

この時期のケージが用いた作曲技法はギャマットと呼ばれるものである。ギャマットとは、あらかじめ決められた単音や和音の集合体であり、プリペアド・ピアノ*6においてあらかじめどの弦をプリペアしておくか決めるように、楽曲内で用いる音素材を決めておくという手法である。ギャマットが初めて用いられたのは『四季』(1947)においてであるが、この時点でのギャマットは、まだリズム構造*7を補佐するかたちで利用されるのみである。『4パートのための弦楽四重奏曲』(1949-50)では、各楽器は独立の声部としてではなく、全体でひとつの楽器として扱われる。「4パート」というのは四つの楽章のことを表わしたものである。この作品では、ギャマットはごく狭い音域に集められ、リズムにおける多様性も縮小されている。ギャマットを用いることでケージは作品内に音素材を配置する方法から恣意性を排除しようとした。

音素材の操作から恣意性を排除することで作品が作曲者との関係から解放されたのであれば、その作品は無為であらざるをえない。無為とは主客の二元的な対立を離れているということである。『4パートのための弦楽四重奏曲』では同一フレーズを何度も繰り返すことで、藝術における無為という態度を表明している。

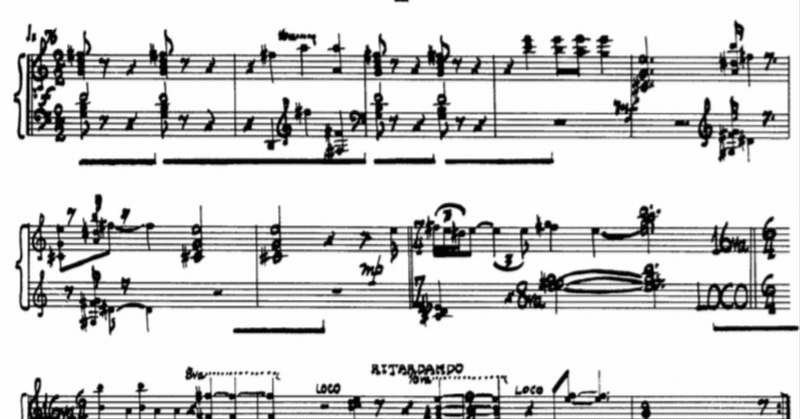

1946年から1948年にかけて作曲された、プリペアド・ピアノのための『ソナタとインターリュード』においては、ギャマット技法は用いられていないが、インド藝術理論への傾倒が見られる。この作品でケージは、インドの恒久的な感情を表現することを試みている。そういった表現の試みは、その後『四季』や『4パートのための弦楽四重奏曲』に引き継がれていくのであるが、その探求は『プリペアド・ピアノと室内管弦楽のための協奏曲』(1950-51)において更に推し進められた。この協奏曲では、『4パートのための弦楽四重奏曲』と同様に、室内管弦楽は二十二人の演奏者が分担するひとつの楽器として扱われ、ギャマットから選択された音のみを奏でる。独奏プリペアド・ピアノは、第一楽章では即興的に書かれた音を弾き、第二楽章、第三楽章と進むにしたがって、徐々に室内管弦楽と合一してひとつの楽器として機能するようになっている。一曲の中で個人的な嗜好の表現から自然に発生する音響へ移行することについて、後年ケージはこの曲を「当時陥っていた優柔不断の一例」*8と述べ反省している。

舞踏家マース・カニンガムとのコラボレーションの中で作曲された『十六のダンス』(1951)において、表現の問題は大きな転換点を迎える。ケージはリズム構造を明確にするため、ギャマットを図表の中に配し、一定の規則にしたがって図表から音を選択するようになる。これは、作品内にギャマットを客観的に配置するために考案された手法である。これによってケージは意図したものを図表に書き写すのではなく、音の動きを直接描くことができるということに思い至る。ギャマットと図表を使うことで、音素材は偶然に選択され作品の中に置きこまれていく。これによって作曲者自身の嗜好を超えた音楽作品を作る可能性が見えてきた、とケージは考えた。

音の動きは私なしでも私がやるのと同じように、ひとりでに決まっていくこともできたんです。私の好みなど二次的な問題に思えました。

しかしケージはすぐ、この手法の問題点に気づく。図表へギャマットを配置する仕方や、図表から音素材を選択する手法に、作曲者の嗜好や恣意性が介入する虞があるからである。それを解決するためには、音素材を選択する方法自体に偶然性を導入しなければならない。

(続)

*1ケージがかつて用いていた二十五音技法や音のレパートリーといった技法は、それが技法として完成してしまうと、その技法によってケージの個人様式がつくられることを避けるため、次々に新たな技法が考案されていった。

*2 rasaとは、ここでは「味覚や快楽の対象」、「歓喜、魅力、美」、「感性、感覚、感情」といった意味で用いられている。この語は他に「樹液、果汁」、「味覚、嗜好、欲求」、「本質」、「(特に藝術作品におけるような)様式、個性」をも表わす。

*3 bhavaは「感情」や「感覚」を表わす語。原義は「発生、誕生、根源」、「存在」、「世界」。そこから「心的状態」や「感情の生起」へと転じた。仏教ではこの語を「有」と訳す。

*4 エックハルト説教10. 「魂は、つねにただひとつの像しか知覚できないほどにそれ自身において単一なものである」。田島照久訳、『エックハルト説教集』、岩波文庫、1990、p. 66. 番号はヨゼフ・クヴィント校訂版整理番号。以下同様。

*5 エックハルト説教1. 「とらわれなく自由に、神の賜物をこの今において新たに受け入れ […] 」。田島訳, id, p. 16.

*6 グランドピアノの弦に木片やゴムなど、あらかじめ指定された異物を挟み込むことで特殊な音色を準備しておくものであり、それによって打楽器アンサンブルのような多様な音色を一台のピアノで得ることができる。ケージがシヴィラ・フォートのダンスのために伴奏を書いたとき、会場の小さなオーケストラピットに打楽器アンサンブルが入れなかったためにケージの師ヘンリー・カウエルが用いたピアノの内部奏法の発展として考案された。

*7 短い基礎的な音の連なりから全体を構成する技法。例えば『ファースト・コンストラクション(イン・メタル)』(1939)では作品全体が16のセクションに4:3:2:3:4の比率で分割され、16小節からなる各セクションの内部も4:3:2:3:4の比率で分割されている。用いられる音素材の数も16種であり、作品の構造とともに音色が展開される。作品の下部構造と上部構造を対応させることで統一的で複雑な構造を得ることができる。

*8 Cage, Charles, op. cit., 青山訳, ibid., p. 91.

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?