ジョン・ケージ論(2)

易経と偶然性

(前)

ケージが作曲手法に偶然性を導入するため使用したのは易経であった。易経は儒教の基本経典である経書の筆頭に挙げられる書で、世界の本質的な原理を解明し予測するための占筮を体系化したものである。世界は陰と陽の対立によって成立しているが、これらは単に排斥しあうものではなく、互いに相手によって存在している。対立しながらも相手に依存している陰と陽の関係を対待という。易は、対待関係の中でさまざまに変化していく陰陽の現われとして世界を解釈する試みである。それゆえ易経は「変化の書」とも呼ばれる。

占い師としての易者は筮竹を用いて卦を立てるが、コイントスなどのごく単純な操作でも1から64までの数を得ることはできる。

三個のコイン一擲によって四種類の線が生まれる。すなわち、三つとも表が出たら丸のついた破線、表が二つで裏が一つなら直線、裏が二つで表が一つなら破線、三つとも裏なら丸のついた直線である。三個のコインを三回投げることによって、三爻が八組生まれる。すなわち、(下から上へ読んで)三本とも直線の乾、直線・破線・破線の震、破線・直線・破線の坎、破線・破線・直線の艮、三本とも破線の坤、破線・直線・直線の巽、直線・破線・直線の離、直線・直線・破線の兌である*1。三個のコインを六回投げると、六爻(二つの三爻、一つの三爻の上にもう一つの三爻が置かれる)が六十四組生まれ、これらは表に照らして読まれる。この表では、水平軸の八つの分割が上の八つの三爻に対応し、垂直軸の八つの分割が下の八つの三爻に対応しており、1から64までの数が通常の形で整理されている*2。丸のついた線を含む六爻は、最初は書かれたとおりに、つぎに変えて二度読まれる。つまり、丸がついた直線だけで構成される六爻、すなわち乾乾なら、最初1と読まれ、それから坤坤すなわち2と読まれる。ところが、丸のついていない直線の乾乾は、ただ1と読まれる。

そうして得られた数を用いて、図表からさまざまな要素――事象の積み重ね(作品内の各部分においていくつの事象が同時に起こるか)、テンポ、音(単音か集合音か、楽音かノイズか沈黙か)、それらの音あるいは沈黙の持続、等々――を拾い上げることで、まったく偶然に作曲することが可能になる。この手法をケージはチャンス・オペレーションと呼んだ。

また、予測不可能な音を発生させる装置としてラジオを使うようになるのもこの時期である。初めてラジオが楽器として用いられたのは、十二台のラジオのための『心象風景第4番』(1951)である。ここでは選局のための周波数や音量、音を出しつづけている時間、複数のラジオが同時に音を出す回数などが、すべて易経で決定される。周波数や音量などの演奏に関する諸要素をいかに厳密に決定しても、演奏会場の位置する地域や時間帯によって、実際に鳴る音はまったく異なったものになる。

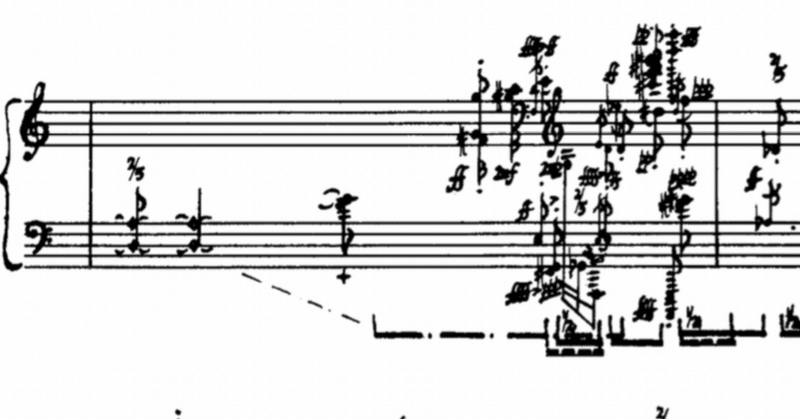

その他に易経を用いた作品としては、ピアノのための『易の音楽』(1951)が最も著名であろう。この作品では、譜面上の1小節の長さが10センチメートルに固定され、音の持続時間と休止は視覚的に表現されている。固定された時間的-空間的枠の中に偶然に得られた音をひたすら書き込んでいったため、たとえば4分の4拍子の小節内に四分音符四つ分よりも多くの音事象が書き込まれることもあれば、より少ない音事象しか書かれていない場合もある。また演奏不可能な箇所も散見される。その場合には演奏者が各自の裁量で、いくつかの音を省略するなどの処置を取るよう指示されている。この指示によって『易の音楽』は、音や音量、音と沈黙の持続時間などが厳密に決められているにもかかわらず、実際には演奏されるたびに異なった音現象が発生することになる。

作品が書かれる媒体の物理的な長さが、作品内部の時間と一致するという発想は、テープ音楽の制作と共通している。『易の音楽』と同時期に書かれたテープ音楽作品としては『心象風景第5番』と『ウィリアムズ・ミックス』(共に1952)が挙げられる。これらは『心象風景第4番』と同じく、最終的にどのような音が鳴るのかは予測することができない。ここでは音素材の録音、作成、作品としての編集過程などに関する指示が、楽譜というよりも作業指示書として提示されている。『心象風景第5番』では演奏者は任意のレコード四十二枚を使い、『ウィリアムズ・ミックス』においては曖昧に指示された六種類の音響――都会の音、田舎の音、エレクトロニクスの音、人工の音(文字通りの「音楽」を含む)、風が作る音(歌を含む)、多くの人が同時に聴くには増幅を必要とする音――を録音し、加工して用いることになる。

こうして個人の好みや記憶(心理)、また芸術の遺産や『伝統』からその持続が自由であるような音楽作品をつくることが可能となった。音は、それみずからのなかに中心を置き、抽象に奉仕するいかなる作業にも煩わされることのない時空間に参入するのであって、その周囲の状況は三六〇度、相互浸透の無限の戯れのために開かれている。

易経を用い、偶然に任せて音素材を選択することで、ケージは作曲者個人の嗜好や恣意性を離れて作曲できるようになったと信じた。しかし『易の音楽』について、ケージは後に以下のように語っている。

《易の音楽》では、全体の部分への分割である構造、音から音への手段である方法、表現内容であり、継続の形態である形式、作品の音と沈黙である素材、これらのすべてが確定している。《易の音楽》では二つとして同じ演奏はありえない [...] が、二つの演奏はたがいにひじょうによく似ることになるだろう。チャンス・オペレーションは作曲の確定性をもたらしはしたが、この操作は演奏では使われない。 [...] 《易の音楽》がチャンス・オペレーションで作曲されたことによって、作曲家は何であれたまたま起こる事態と一体化した。しかしその記譜があらゆる点で確定していたために、演奏家にはそのような一体化が許されない。作品は演奏家の手にわたる前に、きちんと設計されてしまっているのである。したがって演奏家は、みずからを中心において演奏することができず、書かれたままの作品の中心とできるかぎり一体化しなくてはならないのである。《易の音楽》はチャンス・オペレーションが生んだものであるため、人間的というより非人間的な対象物である。

ケージは、『易の音楽』は演奏者をコントロールしようとする「フランケンシュタインの怪物」であるし、こうした状況は西洋音楽に特徴的だと、自ら指摘し批判している。また「音は意図しようとしまいと起こるということに気がつき、意図しない音のほうへ向かった場合に」*3のみ、真の沈黙というものは存在せず、沈黙とは意図されない音であると考えるようになる。字義通りの、音の不在としての沈黙はありえないからである。

見るべき何ものか、聴くべき何ものかがいつもある。実際、沈黙をつくろうとしても、つくることなどできないのだ。 [...] 私は数年前、ハーヴァード大学の無響室に入って、一つは高く、もう一つは低い、二つの音を聴いた。そのことを担当のエンジニアに言うと、高い方は私の神経系統が働いている音で、低い方は血液が循環している音だ、と教えてくれた。私が死ぬまで音は鳴っている。そして、死んでからも音は鳴り続けるだろう。音楽の未来について恐れる必要はない。

沈黙というかたちで音が常に存在するならば、それに耳を傾ける状況を提供するだけで音楽となる。そういった意図によって作曲されたのが、演奏者が音を発さない『4分33秒』(1952)であった。ピアニスト、デイヴィッド・テューダーによる初演の際は、縦線が数本引かれただけの数枚の白紙を楽譜として用いた。一ページの横幅七インチを56秒として、『4分33秒』の三つの楽章をそれぞれ2分23秒、1分40秒、30秒に区分し、各楽章間の休止を縦線で示したものであった。この楽譜にしたがってテューダーは、楽章の始めでピアノの蓋を閉め、楽章の終わりに蓋を開けることで楽章の区切りを示し、4分33秒の間ピアノの前に座っていたのである。また1960年にペータース社から出版された楽譜には、各楽章に“Tacet“とのみ書いてあり、各楽章の合計時間が4分33秒になりさえすれば、各楽章の時間配分は演奏者の裁量に委ねられている。この改定は、偶然性から不確定性への移行であると言える*4。初演時の楽譜においては、各楽章の時間配分は確定しており、その構造の中で作曲者や演奏者の意図を離れた音現象が偶然発生することになる。しかし出版譜においては、楽曲の構造が不確定であり、演奏ごとに異なった構造がつくられることになる。

*1 直線(陽爻)と破線(陰爻)を縦に三つ重ねたものを卦と呼び、陰陽の組み合わせから八つの卦が形成される。これらの八卦は自然現象や人体の部位などを象り、また万物に通底する作用を表しているとされる。乾(天、☰)、兌(澤、☱)、離(火、☲)、震(雷、☳)、巽(風、☴)、坎(水、☵)、艮(山、☶)、坤(地、☷)。卦を縦に二つ重ねると六十四卦が構成され、構成要素となっている八卦との関連で、さまざまな象徴的な意味合いをもって解釈される。

*2 ケージは、北宋の儒学者である邵雍(1011-1077)が考案した六十四卦の配置図「先天図」を変形し、作曲に用いた。

*3 Cage, 'Experimental Music,' in op. cit., p. 8, 柿沼訳、「実験音楽」, ibid., p. 26. 1957年冬、シカゴで行われた全国音楽教師連盟の大会挨拶。その後、1958年にニューヨークで開催されたジョン・ケージの二十五周年回顧コンサートを録音したレコードに添付された小冊子に収録されている。

*4 庄野進、『聴取の詩学 J・ケージから、そしてJ・ケージへ』、勁草書房、1991、p. 70.

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?