ジョン・ケージ論(5)

作品概念の危機

(前)

ここまで概観してきたケージの作曲活動を経て、従来の音楽藝術における「作品」というもののありかたが、著しく変容を蒙っていることがわかる。そもそも藝術作品の概念は、二十世紀において、従来の藝術作品とは異なったありかたを示す作品が作られるようになったことで、哲学的な考察の対象となったのであった。作品としてのそれ自体のありかたを否定するような藝術作品が現れ、いわば「作品概念の危機」に陥ったことで、作品概念は哲学的検討の対象とされるようになったのである。作品概念に打撃を加えた藝術作品の典型として、この節ではケージの音楽作品『4分33秒』と、『泉』(1917)に代表されるマルセル・デュシャンのレディメイド作品を取り上げ、作品概念の危機を考察したい。

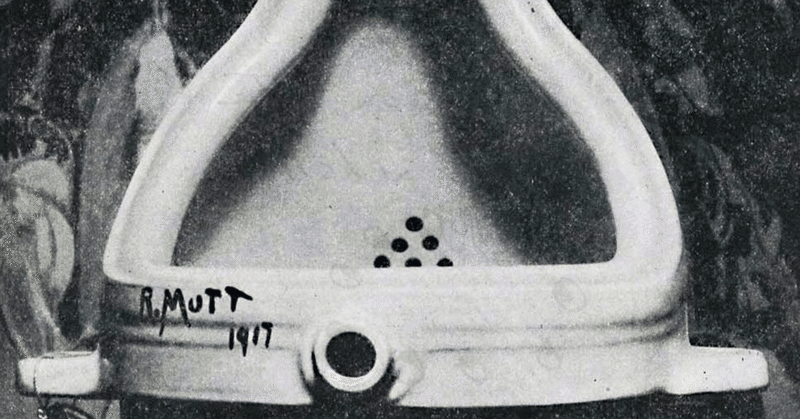

デュシャンの『泉』は、既製の小便器を展覧会場に展示(しようと)したものである*1。展覧会という場に、作者による制作を経ていない「異物」が持ち込まれたことで、それが造形作品と言えるのかという問いとともに、作品を作品として成立させるものは何であるかということに関心が向けられた。またケージの『4分33秒』においては、演奏者は一切の音を発さず、ただ4分33秒という時間量が三楽章に分割されることのみを示す。4分33秒のあいだで実際に鳴る音は、演奏会場で偶然鳴った音――聴衆の咳払いや衣擦れ、会場外の風雨の音や往来する自動車の音、等々――であり、それゆえ演奏するたびに異なった音が鳴ることになる。ケージ自身はそれら実際の音に対していかなる操作も行なっていない。そのため『4分33秒』もまた、それが音楽作品と言えるのかという問いとともに、作品というもののありかたについての議論を呼んだ。

デュシャンとケージの作品を検討する前に、いま問題となっている作品概念について検討する必要があろう。作品とは、何よりもまず人間の手によって作られたものである。人工品である以上、それは何がしかの形をもっており、形のない人工品は存在しない。そしてその形は、特定の機能を有している。例えばグラスは液体を容れるためのものであるし、鉛筆は文字や絵を書くためのものである。人工品の機能はその形の内に存する。そしてその機能は、人工品の外部にある目的を志向している。

形とは「ものの存在のうちで、その諸部分を一つの全体へと統合している原理であり、またその諸部分の配置、関係が生み出す像をいう」。形は「諸部分を一つの全体へと統合」するというはたらきに対応したものであり、「形成活動の結晶であり、形のなかにはこの形成の過程のダイナミズムが籠められている」*2。それゆえ形について考える際には、「残された軌跡とそれを残した行為とをけっして分離しないこと、つまり制作行為を別ものとして考えることのないように」*3しなければならない。

藝術作品において形に対立するものを素材とするか内容とするかという区別は、基本的でもあり、また重要でもある。形と素材という対立では、精神的な契機は形に置かれるが、形と内容という対立においては内容に精神性が認められることになる。形(形式)とは、美的対象の精神的・観念的側面(内容)に対して、その感覚的・実在的な側面全般を意味するものである。すなわちわれわれの知覚に直接に与えられる線や色、あるいは音や声の複合体を指すが、それらの知覚に伴ってわれわれの精神に喚起される想像直観的形象をも含む。さらに美的対象においては、形式的にも内容的にも、さまざまな構成要素が全体として統一されているかぎり、その統一関係もまた形式と呼ばれる。対象の構成要素が、その相互間の関係と全体にたいする関係において、鑑賞者の統一的把握に適するように秩序づけられたもの、すなわち美的対象における感覚的現象の統一的関係が、ふつう形式と呼ばれるものである。

ハンスリック以来、形と内容の対立が音楽作品における二元的な対立として考えられてきた。ハンスリックは、音楽はその内容として感情を表現するといった従来の内容主義的な音楽美学に反対した。感情は「我々自身の心が音楽の中に運び入れる」のであり、「一定の感情や情緒の表現は決して音楽の本来の能力の中にあるのではない」*4。それゆえ音楽が表現しうる内容は形式に他ならず、形式以前に内容が存するのではない。藝術家による形成を俟って初めて内容は存在しうるのであって、その逆ではない。「音楽の内容は響きつつ動く形式である」*5。

このハンスリックの理論は、それが多くの人々に支持されてきたことに反して誤っているとベニテズは述べている*6。二十世紀の音楽におけるさまざまな運動を鳥瞰する視座を得ようという彼の議論によれば、真の二元的対立は形式と内容の間ではなく、形式と素材との間にあり、音楽的内容は形式と素材の統合の結果として考えるべきである*7。

この対立についての古典的な論及はアリストテレスの質料形相説である。アリストテレスは『自然学』において存在者が生成する際の原因や構成要素を探求し、あるものの本質の定義にはそのもののふたつの構成要素、すなわち質料と形相とが含まれていなければならないと考えている。そしてあるものの生成過程においては常に「生成するものが、その基に置かれてあらねばならない […] 生成するものはたとえ数においては一つであるにしても、すくなくもその形相においては一つではない」*8。ここでの「生成(γένεσις)」には変化と発生の双方が含まれているが、この生成の過程において基体として存続するものが質料であり、積極的に質料を規定する形相と、その反対のものとしての形相の欠除によってアリストテレスは存在者を説明している。形相は非離存的なものであり、述語として実体を規定する。事物は質料と形相が不可分割的に結合したものである。そしてこの「(質料と形相の)両概念はたしかに芸術の領域から、もともと引き出されてきたものと思われるのである。芸術がこれらの概念を哲学から借りたのではない。それとは逆に、アリストテレスの哲学がこれらの概念を二つとも芸術から借りたのである。それに職人が何かを作っているところを見さえすればそれだけで、およそ制作というものが、適当な質料(材料)をとり、それに対して求める対象の形相(形態)を付与することである、ということは理解されたわけである」*9。たとえば建築において形相因は家の形であり、質料因は土や石である。また建築術を形相因とすることもあり、形相が形成原理として考えられていることがわかる。

フォシヨンは『かたちの生命』において、藝術にとって質料が果たす役割について述べている。「藝術は重みや密度、光、色彩と結びついているのである。最小限の純粋な手段を通して思考と感性以外に目もくれないような領域を目指す、もっとも禁欲的な藝術にしても、単にそれが逃れようとしている素材によって支えられているだけでなく、まさにそれによって存立しているのである」*10。そして質料の役割は、質料のうちの形相的なものに由来するということをフォシヨンは証明した。素材と技法は不可分であり、「かたちがいかに、いうなれば受肉するかということだけでなく、かたちは常に受肉そのもの」*11である。また「かたちの概念は、とりわけ記号の概念と混同されやすい。だが記号は〔何かを〕意味するが、他方、かたちは自らを意味する」*12。神話のような物語や思想、感情といった、文学や絵画などの再現藝術における内容は、既に精神性を含んでいるため、それを作品にした際の形は空疎な容器と見做されがちであるが、形と内容の関係は密接であり、両者は不可分のものである。

藝術作品も作品である以上は、ある特定の機能を有する形をもっているという前述の規定に当てはまる。藝術作品は、美的鑑賞の対象として立てられるためのものである。しかし藝術作品は、グラスや鉛筆などの単なる人工品とは異なったあり方をしている。グラスの形は、液体を容れることでその機能を果たし、それ以上に関心を払われることがない。一方で藝術作品の形は、美的な鑑賞の対象として立てられるだけでその機能を果たしたとは言えない。美的鑑賞の対象として立てられるということが、作品そのものの内部へと鑑賞者の眼差しを向けなおすことになるからである。グラスがいかに精巧に作られていても、そのことは液体を容れるというグラスの機能には関わらない付随的なものである。藝術作品の機能は、鑑賞者の眼差しを藝術作品そのものへと投げ返すことにある。この機能は、作者と鑑賞者に共通のコードとも言える文化、すなわち藝術についての了解を経て作品へと引き戻される。藝術という文化に参加しない者にとって、藝術作品に存在意義はない。

藝術作品においてはその外部の目的ではなく内部が志向されるということは、藝術作品の機能(美的鑑賞の対象となること)を超えて、藝術作品の個体性、あるいは内部世界に関心が向けられることを意味する。グラスや鉛筆のような人工品は、同一の機能を有することにおいて本質的に個体差をもたない。しかし藝術作品は作者と結び付けられる個体的な内部世界を開示する。

ウンベルト・エーコは藝術作品を「基本的に曖昧なメッセージ、単一の意味表現(significante)の中に共生する多様な意味内容(significato)」*13とした上で、次のように述べている。

芸術作品とはある作者によって生産されたものであり、この作者は享受者となりうるものなら誰でも、作品それ自体を、すなわち作者によって構想された元の形を、感性と知性により、刺激として感取される諸効果の布置に対する応答の戯れを通して、再び理解することができるように、一連の伝達諸効果を組織するのである。

芸術作品について語る時、我々の西洋的美意識は、〈作品〉によって個人的所産が意味されることを要求する [...] そしてこの個人的所産とは、享受の変化にもかかわらず、その有機的相貌を保持し、個人の刻印を、たとえそれがいかに理解され、あるいは展開されることになろうとも、明かすのであり、この所産が存続し、価値を持ち、伝達を行なうのは、この刻印のおかげなのである。

この定義は、作品が作者と鑑賞者という二つの項から規定され、その二項間のコミュニケーションを媒介していること、そして以下の四つの契機をもつことを述べたものである。その契機とはすなわち、(1)一人の作者によるものであること、(2)作者の刻印、「個性的人格性」*14が保たれていること、(3)多様な解釈を許容すること、そして(4)有機的な統一体であることである。

藝術作品が一人の作者によるものであることで、作品の内部世界は作者と結びつけられる。しかし作品の精神世界は作者の主観的なメッセージではなく、作品に固有の世界であって*15、一義的な内容ではなく多様な解釈を要求するものである。エーコの定義は作者にひじょうに大きな地位を与えており、それゆえ一人の作者の手によるものであることが藝術作品の主要な契機であるとされているが、この定義は一見すると共同制作の可能性を排除するものであるように思われる。

要するに、作者は享受者に完成さるべき作品を提示する。つまり、作者はその作品がどのようにして仕上げられうるのか、精確には知らないが、それでもやはり仕上げられた作品が他ならぬ彼の作品であることを知っているし、解釈的対話の果てに具体化されるであろう形が、たとえ彼に完全には予見できないような仕方で他者によって組織されるとしても、彼の形であることも知っている。というのは、つまるところ彼が、すでに合理的に組織され、方向づけられ、展開の有機的な諸要求を付与された諸可能性を、提示したのであるから。

エーコのこの論述は、作品が作者のものであることを強調するために書かれており、中立的なものではない。しかしエーコの言う解釈の多様性は、作品が作者から離れて自立していることによって成り立つものである。

作品が一人の作者によるものであることとともに、作者の刻印が保たれていることは、近代美学における独創性概念に対応する。ルネサンスやバロックの音楽作品に独創性がなかったというわけではないが、少なくとも近代以前の音楽において独創性は中心的な役割を果たしていなかった。作曲家が目指したさまざまな様式を支えるのは、範型的なものであって、作曲家の独創性は作品の価値を保障するものではなかったのである。しかし自律的な音楽における独創性は、作品の存在理由に直接に関わるものである。独創性は個人的生産の論理を体現している。独創的な作品は神に比肩しうる自立した個人の天才性によって生産される。そのため理念的には、ひとつの音楽作品は細部まですべて作曲者個人の生産したものでなければならない。しかし実際にすべての側面において他の作品との共通点をもたない作品はありえず、独創性もさまざまな側面から考えられなければならない*16。

独創的な作品は、作品の生産にまつわる新たな可能性についての問題を提示する。そのような問題を提起する広がりをもたない作品は単にエキセントリックであるに過ぎない。しかし歴史とともに当の作品を評価する視点が変わることで、エキセントリックとされていた作品の独創性が新たに見出されることもありうる*17。二十世紀の藝術における様式の多様化に伴って、さまざまな視点や立場が並存する状況下では、同じひとつの作品が、ある観点からはエキセントリックであっても、他の観点からすれば独創的であるという事態が起こりうる。ケージの偶然性の音楽は、音の構成を放棄しており、音素材の構成の妙を聴こうとする姿勢においては単にエキセントリックであるに過ぎないが、偶然に発生する音響を聴こうとする立場からすれば、たいへんな独創性をもつ作品と言えるだろう。

また解釈の多様性という契機は、藝術作品独特のものである。藝術作品が与える一連の刺激を感取し、それぞれの刺激の関係を理解しようとする鑑賞者は、実存的な具体的状況や、文化、先入見などを持ち込んだ各人の個人的状況に立って、藝術作品の内部世界を把握しようと努める*18。作者によって創造された藝術作品の内部世界は、鑑賞者の個人的視点から再認される。そしてその再認は、鑑賞者が藝術作品の内部世界を、その中に立って体験するというかたちでなされる。

ところである絵画作品についての多様な解釈は、同一の作品によって齎されたものであることが明白である。しかし音楽においては、その作品の同一性は造形藝術におけるような安定性を欠いている。造形藝術の作品は物的な対象として現存し、その全体は鑑賞者に一挙に与えられる。一方で音楽作品は、それが演奏されているときにしか現存せず、その全体も継起的に現れる。それゆえ音楽の作品存在は、物的な対象性にではなく、鑑賞者の美的体験に向けられた美的現存において捉えられねばならない。藝術作品は美的鑑賞に向けられたときにのみ現存し、その限りでは造形藝術もまた継起的に現れる*19。

美的鑑賞に向けられたときにのみ現存しうるのであれば、藝術作品にとって解釈が果たす役割は本質的なものとなる。藝術作品は作者の手を離れたときに完成したのではなく、鑑賞者の解釈を俟って初めてその美的現存を得るのであるから、解釈は作品存在にとって必須の条件である。そして藝術作品は、作者による創造と鑑賞者による解釈とを結ぶ「力動性の媒体」*20、「意味の力動性への通路としての客体」*21なのである。藝術作品は、作者の創造とさまざまな鑑賞者の多様な解釈によってその内部世界を開示する力動性の媒体である。

さて、ここで作品概念に打撃を齎した先の二例に戻ると、まずレディメイドにおいては、作品となる人工品はデュシャンの手で選ばれ展示される。『泉』の便器は、デュシャンが制作したものではない。彼は精々のところ"R. Mutt"と署名した程度である。デュシャンは、便器そのものの形や材質、大きさの決定、また成形や焼成といった制作に関わる操作を一切行なっていない。それゆえそれは、いわば「作らない作品」であった。しかし小便器の機能は小便を容れることであり、便器はそれ自体としては美的鑑賞の対象とならない、内部世界をもたない単なる人工品である。そこには開示されるべき内部世界が存在しない。それでも『泉』は、ただ展覧会に出されたということによって、それ自体へと鑑賞者の眼差しを引き込み、展覧会という制度化された場へ鑑賞者の注意を向けることになる。見られるべき内部世界をもたない便器が、制度化された場の力を再考することを要請するのである*22。

造形作品であるレディメイドは、そこで提示されるものが確定している。しかしケージの『4分33秒』においては、その内部で提示される音響はまったく確定していない。『4分33秒』はその内部で起こる音現象に関して、一切の規定をもたないからである。ケージは音素材の構成を放棄し、偶然に発生する音現象を聴取する機会を提供するために、4分33秒という恣意的な時間量を設定している。『4分33秒』の楽譜には、三楽章それぞれに”Tacet”とのみ書いてあり、合計時間が4分33秒になりさえすれば、各楽章の時間配分は演奏者の裁量に委ねられている。『4分33秒』は楽曲の構造が不確定であり、演奏のたびに異なった構造がつくられる。演奏会という場のなかでその作品の構造が提示され、その内部で偶然に発生した音現象がその作品の音として聴かれることになるのである。音素材の構成の妙を聴こうとする姿勢ではただエキセントリックであるにすぎない『4分33秒』は、聴くべき内部世界をもたないことによって、演奏会という制度化された場の力を露わにする。

*1 デュシャンは自身が審査委員を務めるニューヨーク・アンデパンダン展に、匿名で『泉』を出展したが、この作品は展覧会の間じゅう仕切り壁の背後に置かれ、デュシャン本人も作品がどこにあるか知らなかったという。Pierre Cabanne, "Entretiens avec Marcel Duchamp," éd. Pierre Belfond, 1967, Paris, 岩佐鉄男、小林康夫訳、『デュシャンの世界』、朝日出版社、1978、p. 110.

*2 佐々木健一、『美学辞典』、東京大学出版会、1995、p. 109.

*3 Henri Focillon, "La Vie des Formes," 1934, 阿部成樹訳、『かたちの生命』、ちくま学芸文庫、2004、pp. 10-11.

*4 Eduard Hanslick, "Vom Musikalisch-Schönen," 1854, 渡辺護訳、『音楽美論』、岩波文庫、1960、p. 36.

*5 id., p. 76.

*6 ホアキン・M・ベニテズ、「現代音楽における主傾向の区別の試み」、今道友信編、『精神と音楽の交響――西洋音楽美学の流れ』所収、音楽之友社、1997、p. 467.

*7 ibid.

*8 Αριστοτέλης, Φυσικῆς ἀκροάσεως, 出隆、岩崎充胤訳、『自然学』(アリストテレス全集3)、岩波書店、1968、第一巻第七章、p. 32.

*9 Étienne Gilson, "Peinture et Réalité," 1958, 佐々木健一ほか訳、『絵画と現実』、岩波書店、1985、p. 71.

*10 Focillon, 阿部訳、id., p. 100.

*11 id., p. 110.

*12 id., p. 12.

*13 Umberto Eco, "Opera Aperta," seconda edizione, Bompiani, Milano, 1967, 篠原資明、和田忠彦共訳、『開かれた作品』、青土社、1984、p. 12.

*14 佐々木、1985, ibid., p. 26.

*15 佐々木、1995, ibid., p. 148.

*16 庄野進、『音へのたちあい ポストモダン・ミュージックの布置』、青土社、1992、pp. 111-113.

*17 id., pp. 116-117.

*18 Eco, 篠原、和田共訳, ibid., p. 37.

*19 佐々木、1985, ibid., pp. 38-40.

*20 id., p. 42.

*21 id., p. 61.

*22 id., p. 65.

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?