「あいだの思想」の可能性 山極寿一さんのインタビュー記事後半

2022年2月24日付聖教新聞から

総合地球環境学研究所所長の山極寿一さん(京都大学前総長)へのインタビュー記事の後半。

実はこの後半記事が私にとってとても気付きが多かった。

哲学と現実を結ぶ架け橋、それが「あいだ」である。そしてそれはもう、日本人である私たちの中にすでにあると。

スゴいことだ。世界の文明を転換するきっかけは私たち日本人の思想が握るらしい。先にネタバレして申し訳ないが、心して読んで頂ければと思う。

《西洋近代の思想は二元論》

――前回のインタビュー(㊤=23日付)では、近代的な二元論の立場でウイルスを“敵”と見るのではなく、人類がウイルスと共生してきた歴史を見つめ直す必要性を語っていただきました。こうした視点を深めるために、大切な心構えは何でしょうか。

最近、西田幾多郎(1870~1945)の哲学を読み深めています。日本のオリジナルな哲学を打ち立てた最初の一人が西田だと思いますが、僕は、日本の文化に流れる「あいだの思想」を、もう一度、復活させる必要があると思っています。

これを理解する上で根本となるのが、西洋近代の思想は二元論だということです。コンピューターは0と1だけで計算する「二進法」でできていますが、今のデジタル社会も、「0か1か」の発想でつくられています。デジタルは安定しているんです。

面白いことに、生物の遺伝子、つまりDNAも、四つの塩基の組み合わせでシナリオができるという意味では、デジタルです。ところが、生物そのものは予測不能なアナログの生き物でしょう。つまり、デジタルとアナログが組み合わさっているのが、生物の世界といえます。

アナログは、時間的に連続しているから、もし間違えたら、全然違う方向へ行ってしまう不安定さが伴います。だけどそれは時間の産物であり、直すこともできるわけです。しかしデジタルは、安定している一方で、いったん変更したり、壊れたりしたら、元通りにはできない。

「あいだの思想」とは、ものごとをはっきりと区別し、分けようとする二元論に対して、分断することのできない事物の「あいだ」を認める論理のことです。

西田哲学とは違う道を模索した山内得立は、インドの竜樹(注)が説いた「テトラレンマ」という論理を独自に体系化しました。レンマというのは「直観的な把握」を指す言葉で、西洋の「理性による分別」の対極に位置付けられます。

相反する二つの選択肢の板挟みにある状態を「ジレンマ」と呼びますが、これは「ジ(二つの)」レンマという意味です。「ジ」だけだと、Aか非Aであるかの二元論。その間で板挟みになっているのが「ジレンマ」です。

テトラレンマは「四つの」レンマのことで、①AはAである②Aは非Aではない③Aでもなく非Aでもない④Aでもあるし非Aでもある、の四つです。①か②しか認めない西洋の「排中律」の論理に対して、テトラレンマは、Aと非Aの「あいだ」を認める「容中律」の概念であり、③と④が可能になるのです。

もともと竜樹が伝えたテトラレンマは、③の両否定が最後だったのに対して、山内は、④の両肯定を最後にもってきました。両肯定が、これからの世の中を救う思想だと言ったのです。

(注)竜樹 150~250年ごろ。インドの仏教思想家。大乗仏教の「空」の思想に基づいて実在論を批判し、以後の仏教思想・インド思想に大きな影響を与えた。

《日本に流れる「あいだ」の思想》

――二者の差異を明確化して分断するのではなく、二者の「あいだ」に立ち、ありのまま包み込むのが、「レンマ」の立場であると捉えてよろしいでしょうか。

その通りです。日本には、この「あいだの思想」のいろいろな例があります。

例えば「三途の川」では、「彼岸」に先祖や神様がいて、お彼岸とかお盆には「此岸」に帰ってくる。彼岸と此岸は地続きです。間に架かっている橋は、彼岸と此岸のどちらにも属していないともいえるし、どちらにも属しているともいえる。

あるいは、日本家屋にあった縁側は、家の外でもあり、内でもあります。そこに客を招いて、碁や将棋をしたり、お茶を飲んだりするのが日本の習わしです。「あいだ」を許す構造が、日本の中にはいっぱいあるんですね。

西田は、こうした思想を指して「述語の論理」と言いました。英語には必ず主語がありますが、日本語にはしばしば主語がありません。分かりやすい例は、「国境の長いトンネルを抜けると雪国であった」という、川端康成の『雪国』の一節です。この主語は誰でしょうか。

トンネルを抜けたのは汽車のようでもありますが、雪国だと気付くのは乗客ですね。汽車と乗客、どちらが主語でもいい。日本人はこのまま文章を読めるんですね。

こうした日本人の情緒を、西田は「形なきものの形を見、声なきものの声を聞く」という言葉で表現しました。僕も好きな言葉です。

西洋にはないこの地続きの世界を、僕はパラレルワールド(並行世界)と呼んでいます。そうした世界観を含んだ日本の漫画やアニメが、今は欧米社会にものすごく浸透しています。日本の「述語の文化」やあいだを許すような情緒が、段々と受け入れられ始めているということだと思います。

《人間は「物語を作る力」に長けている》

――人間が人間以外の霊長類と違う点について、山極所長は、「物語を作る能力」に長けていることを挙げられています。コロナ禍や気候変動といった地球的な危機を乗り越える上で、物語はどのような役割を果たすと考えていますか。

人間は、世界のいろいろなものに名前をつけて、因果関係にしたり、起承転結にしたりする能力に長けているんですね。物語にすることで、過去の出来事や、現実にまだ起こっていないことさえも共有できるわけです。人類を大きく発展させた物語を作る能力を、もう一度作り直さなければいけないと思っています。

今はSNSで、誰もが物語を発信できる時代です。フェイクであるか、真実であるかを確かめることは容易ではない。国家は「想像の共同体」だと、ベネディクト・アンダーソン(アメリカの政治学者)は言いました。かつては、新聞、テレビ、ラジオといったメディアが信頼性の高い公共財として情報を発信し、人々はその受け取った情報から、世界を解釈して物語を作ってきた。

ところが今、メディアに限らず誰もが、あらゆる物語を作って発信できてしまう。平気でうそもつけます。それが人々を不安にしているからこそ、ある意味で、我々が共有できる物語がなくなっているともいえる。

世界が共有できる物語を作るためには、文化の多様性を認め合って、文化をつなぐことが大事だと思います。それぞれの自然環境に息づいてきた文化や在来知、伝統知を尊重しつつ、文化同士は対立せずにつながり合うことが大切です。

2001年のユネスコ総会で、「文化的多様性に関する世界宣言」が採択されました。その第7条では、創造とは「他の複数の文化との接触により、開花するものである」とうたわれています。文化間の交流によって、イノベーションが生まれると書かれているんですね。文化の多様性の中で、人々が共有できる物語を作っていくべきです。

この物語を作る能力は、「問いを立てる能力」であるともいえる。問いの立て方がまずいと、答えは見つかりません。だから僕がいつも言っているのは、良い問いを立てよということです。

仲間と一緒に意見を交わしながら、面白い問い、答えが見つかる問いに行き着くというのが学問の面白さであって、それは会社でも、人生においても同じでしょう。

問いがあって答えがあるということは、その間には物語がある。それを共有できるのが、我々が手にした本来の言葉の力なんです。

《人々を結ぶ宗教の役割》

――宗教の起源は「共存のための倫理」であったと山極所長は言われています。宗教が人類史において果たしてきた役割と、これからの可能性について、どのように考えていますか。

他者の心は読めないし、読めないからこそ付き合う必要があるのですが、そこには一定の倫理がなければいけません。第三者や、あるいは人間とは違う何者かが自分を見ているという感覚が必要なんですね。善悪を誰かが見守ってくれていると思えるから、行動を律することができる。

過剰な欲をどこかで抑制しないと、人間は暴走します。科学技術は、暴走を止めるどころか拡大しようとしているわけですね。その暴走を防ぐのが宗教の役割ではないでしょうか。(インタビュー㊤で述べた)「150人」という数の信頼できる仲間も、宗教や倫理によって暴走を防ぐから、信頼できる位置にとどまっているのだともいえます。

その上で、重要なのは、宗教は物語を作れるということです。物語を作り、共有することで、宗教は、150人という数を超えていけるんですね。実際に、キリスト教は一つの教区に150人以上を集めて、物語を共有し、皆の心を一つにしたわけです。イスラムも、仏教も、さまざまな宗教がそれをやってきた。

超越的な存在や法などの規範のもとに自分たちはいる、という物語を共有することで、宗教は、国よりも大きな「想像の共同体」をつくってきたんです。

物語を作り、共有することで人々を結ぶ宗教の役割は、いまだに変わっていないと僕は思います。ただし宗教は、内にとどまり、境界の外に広がっていきにくいという限界がある。だからこそ僕は、「あいだの思想」が重要だと思っているんです。

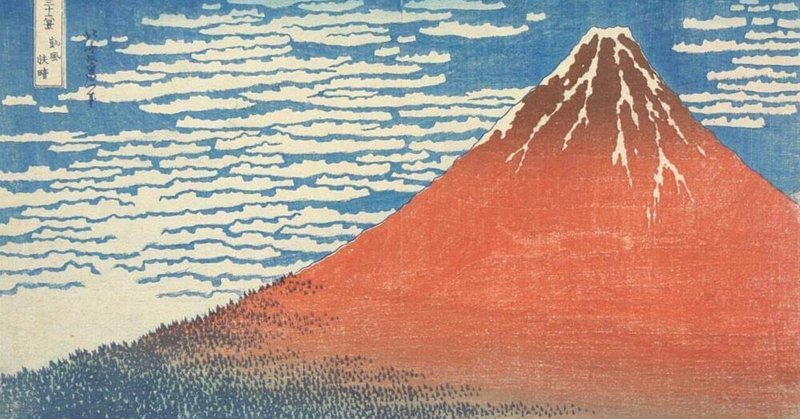

19世紀の終わり頃、日本の扇子やうちわがきっかけとなって、浮世絵の魅力がヨーロッパに伝わりました。日本人にとっては生活必需品だったものが、ヨーロッパの人々には、寝室の装飾品にもなったのです。

そこに描かれていた浮世絵は、西洋の絵画の常識に反していた。左右対称でなくてもいい。背景を描かなくてもいい。赤などの原色を使ってもいい。その新しい手法に、西洋の絵描きたちが目覚め、ゴッホやゴーギャン、マネやモネが誕生し、その画家たちに触発されて、ニーチェなどの思想家が目覚めたといわれます。日本の生活用品が触媒になって、西洋の思想を変えたわけですね。

今度は、二元論にとらわれない、Aでもあるし非Aでもあるといった「あいだの思想」が、再び世界を変えるかもしれない。僕はそれを「第2のジャポニスム」と考えています。

私たち日本人がささいなことだと思っている、生き方や考え方が触媒になって、文明を転換するきっかけになるといえます。

それは、これまでの宗教や文芸や文化が、ずっとやってきたものの延長でもあります。そうした精神や伝統が持つ価値を、改めて自覚し、後押ししていくべきだと僕は思っています。

以上が山極寿一さんのインタビュー記事。この学びを今回起きている戦争と絡めて私の思いを次の記事につづりたいと思う。

画像は葛飾北斎「富嶽三十六景 凱風快晴(赤富士)」

原色を使っているようで決してそうではない、色味も多々浮世絵には使われている。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?