鑑賞と関与(見ること)[CCBT meetup #4]

メディアアーティスト藤幡正樹氏の連続meetup「アート&テクノロジーへの問い」(主催:東京都CCBT) 第4回は『鑑賞と関与(見ること)』がテーマだ。

私たちは絵を鑑賞する。

美術館などで作品が飾られている前ではよく見られる行為だ。

絵を前に自分の考えを深める、絵と対話する。

鑑賞する対象は作品で、私は鑑賞者、だ。

この「一見当たり前」の関係性を疑え、と藤幡氏はいう。

どういうことなのか?以下講義の内容と、それに対する自分の考えを含めてお届けする。当noteで使用した作品事例は、授業を参考に別途調べたものも含まれている。

「作品と鑑賞者」の歴史的変遷

藤幡氏は作品と鑑賞者の関係は歴史的に変遷しているという。

作者、作品、鑑賞者という単純な明治以降輸入された捉え方であり、西洋式である。講義の後半では東洋式の作品と鑑賞者の関係を教える。

西洋式の作品と鑑賞者の関係はどのように遷移していったのか?

絵画がどこに展示されていたのか?西洋の出来事を時系列で紹介する。

最初は宗教としての絵画だ。これは前回のレクチャーでも紹介したイコンなども含まれる。絵画に描かれるのはイエス・キリストであり、聖母マリアであり信仰の相手を描き、絵画を通して神への祈りを捧げるためのものだった。つまり「鑑賞者=キリスト教信者」となる。

その後、王侯貴族が自分の権力を誇示するための絵画が利用されるようになる。「鑑賞者=権力の所在を確認するもの」となるだろうか。

所有する土地の広さを強調し豊かさを示す。

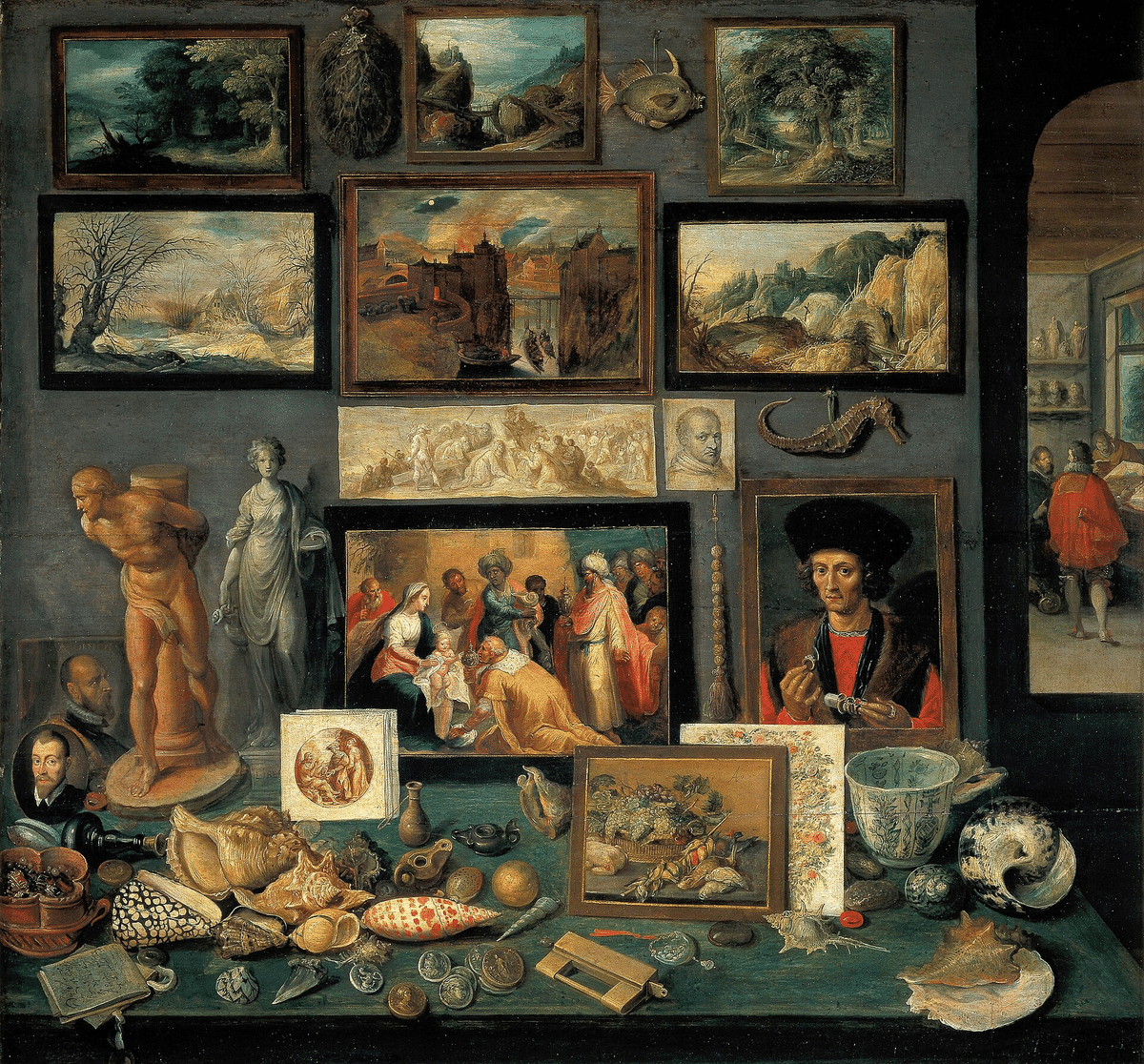

権力を誇示するためには上記のように作品一つひとつにメッセージを込めるだけではなく、展示する作品数でも富を示すことはできる。藤幡氏は「驚異の部屋(Cabinet of Curiosity、Wunderkammer(ヴンダーカンマー)(ドイツ語)」も例に出す。

メディチ家のような巨大な富を有するものたちは、アジアやアフリカ、アメリカなど当時のヨーロッパでは手に入らない動植物などをコレクションし、展示する専用の部屋を有していた。その部屋に入るだけで、見るものに「富」と「権力」を伝えることができるものだ。

メディアアーティスト思考訓練:作品がインストールされた場所を考える

藤幡氏は「作品と鑑賞者」の関係性を、美術史家が追求する「絵画と鑑賞者」の関係から一歩踏み込んだ「絵画がインストールされた場所と鑑賞者」で考えるべき視点を投げかける。上記のCabinet of Curiositiesはもちろん、バチカンにあるシスティーナ礼拝堂のミケランジェロ「最後の審判」も好例だ。「最後の審判」に光が差し込む形で窓が取り付けられている。その作品に差し込む太陽の光と共に作品を見るものは、神々しさに涙するものもいるだろう。

システィーナ礼拝堂のサイトに掲載されている上記写真は、作品がインストールされた場所の意味、窓からの太陽の光の入り具合を非常によく捉えており藤幡講義の理解を深めるのに適例だ。

スペインのトレド カテドラル教会の例も紹介する。「エル トランスパレンテ」と呼ばれるこの祭壇は、適切な方向に設置された天窓から差し込む太陽の光が、祭壇全体が天に昇っていくような印象を与える。「私も神のいる天上に行けるのだ」と涙する人がいるかもしれない、と藤幡氏は語る。このように西洋絵画や彫刻のディテールを見るのではなく、作品がインストールされた場所を見ることはメディアアート、インスタレーションを考える上では重要である。

歴史の話に戻ろう。王侯貴族が富の象徴としていた絵画はフランス革命以降民主化の流れに従う。パリのルーブル美術館に貯蔵されている作品たちはかつての王侯貴族が有したものが民主化されたものであり、フランス革命の結果、今私たちも作品を愛でることができるのだ。

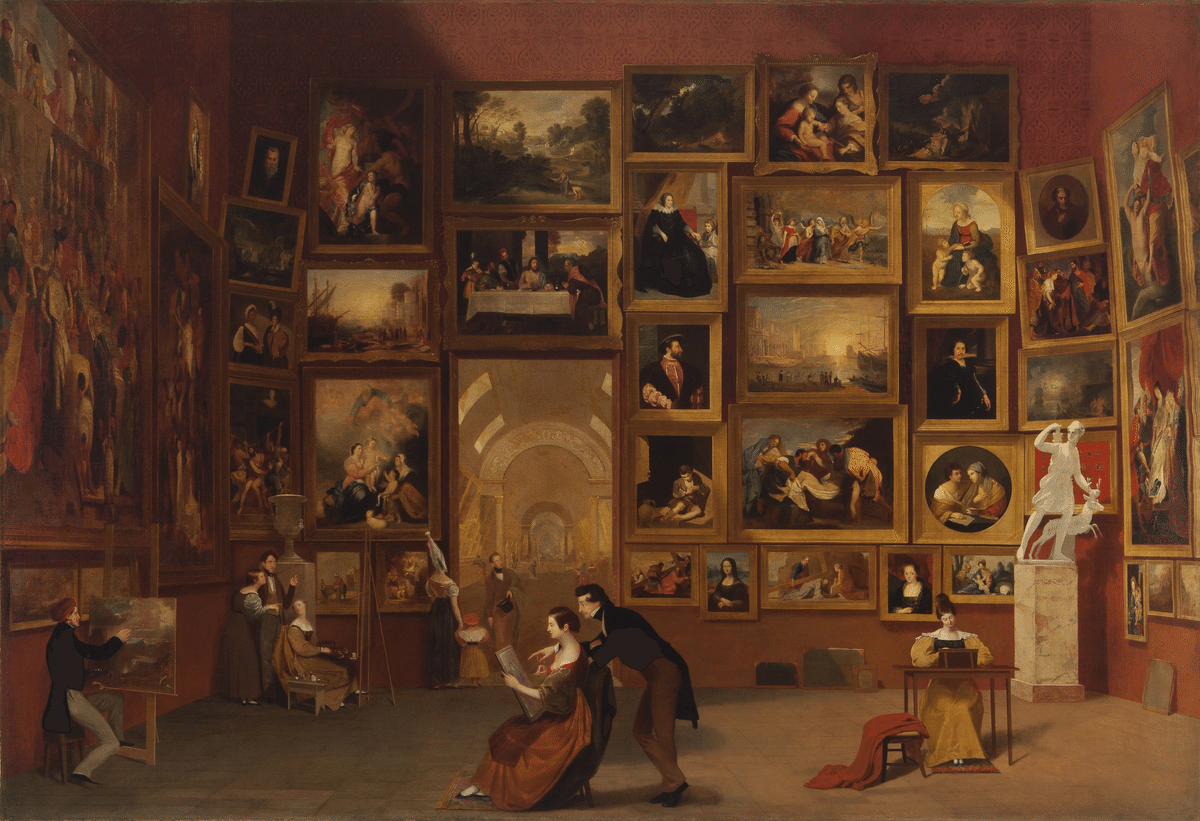

ルーブル美術館の最初の展示方法は今のように作品一つひとつを鑑賞できるものではなかった。

サミュエル・モールス(画家のちモールス信号の発明家となる人物)がアメリカの人たちのためにキュレーションした1831年ごろのルーブル美術館の展示を見るとわかるように当時は「驚異の部屋(Cabinet of Curiosity, ヴンダーカンマー)」のように、多数絵画で部屋を埋め尽くす展示方法だった。豊かさを数で示した王侯貴族の展示方法が継承されている。今では特別室が設けられているレオナルド・ダ・ヴィンチの「モナリザ」もその他大勢の一部となっていることは現代の常識から見ると驚愕であり贅沢な空間でもある。

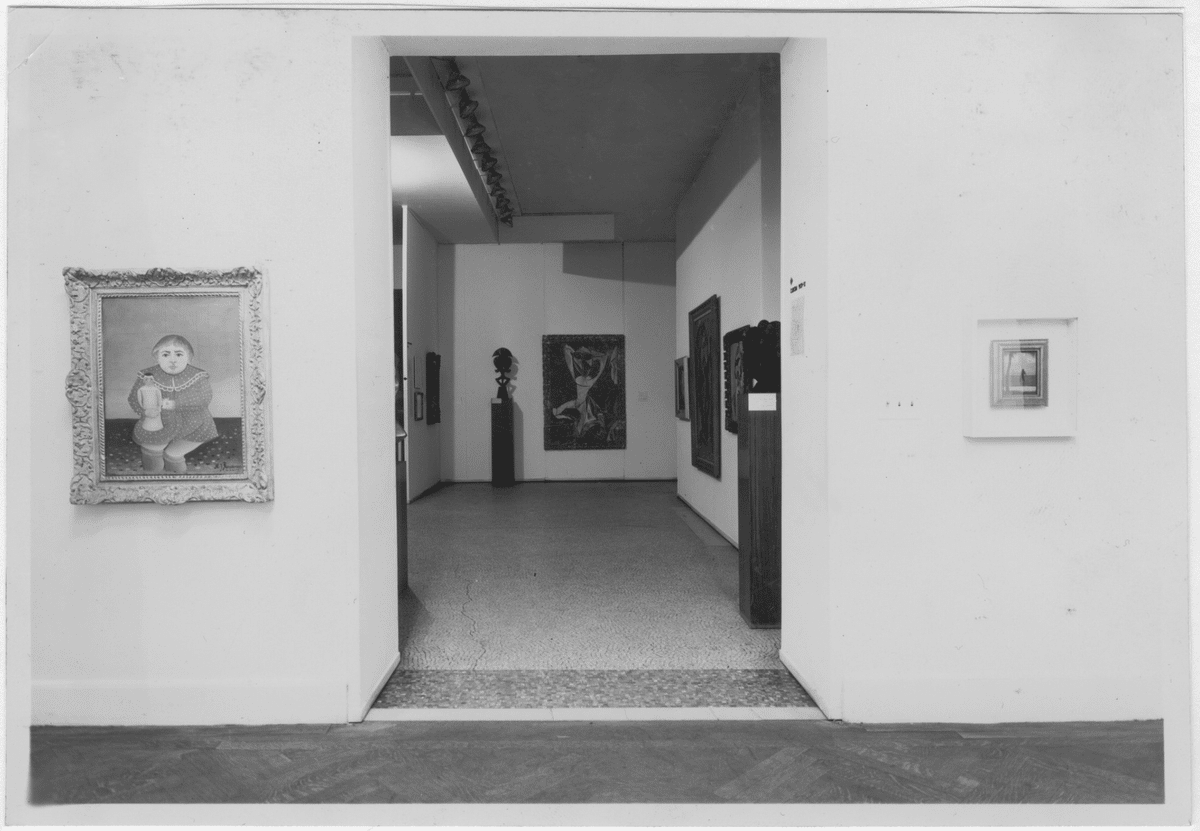

それではいつ、現在のようなホワイトキューブに、一点一点作品を展示する手法がデファクトとなっていったのだろうか?

藤幡氏はニューヨークMoMAが1936年3月2日〜4月19日開催した「キュビスムと抽象芸術(Cubism and Abstract Art)」が転機だったと語る。当時のMoMA館長アルフレッド・バー氏が手がけた展示は現在の展示につながるものがある。

80年代からインタラクティブアートを手がける藤幡氏の世界標準必読書2冊

なぜ、藤幡氏は作品がインストールされる場所を考えよと伝え、ホワイトキューブの成り立ちをCCBT講義で伝えているのか?それは、彼が80年台から世界を舞台にインタラクティブアートを生み出している上で、必ず会話に出てくる2冊の本が基軸になっているという。

1)「Inside the White Cube」Brian O’Doherty

2)「Open works (開かれた作品)」ウンベルト・エーコ

以下藤幡氏が上記2冊のポイントを紹介する。

1)「Inside the White Cube」Brian O’Doherty

「ホワイトキューブ(白い立方体)」とは床・壁・天井を白く塗ったギャラリースペースであり、現実世界から切り離され、アート作品が純粋に存在するための理想的な環境を提供することを目指している。それは、プラトンの理想世界のように、完璧な幾何学的形状である立方体の中で、外の世界から遮断され、時間や空間を超越した存在として作品が展示されることを目的としている。

そのホワイトキューブの中で、今回の講義のポイントである「作品と鑑賞者」の関係はどのようになるのか?

鑑賞者は「眼 The Eye」だけが機能し、身体は不在の状態になると「Inside the White Cube」著者Brian O’Dohertyは記している。この状態が、作品の純粋な鑑賞を可能にするが、同時に身体と精神の分離を引き起こす。これはBrian O'Dohertyなりの批判であると藤幡氏は語る。目だけで鑑賞し、身体や精神を伴わない作品鑑賞を促進するのがホワイトキューブである、と。

19世紀まで、額縁は絵画を現実空間から切り離し、絵画内部の空間を強調する役割を果たしていた。しかし、印象派やモダニズムの登場により、額縁の重要性が薄れ、絵画は次第にその表面やメディウム自体に焦点を当てるようになった。1970年のMoMAフランク・ステラの作品はその象徴だろう。ギャラリー空間自体が額縁として機能し、作品を現実から切り離す役割を果たす。

ホワイトキューブは、一見中立で純粋なアート空間を提供するように見えるが、実際には商業資本主義の手先として機能しているという批判もある、と藤幡氏は語る。中世の教会のように、そこに展示されるものに価値を与えるが、それは時に「くだらない作品」さえも価値があるように見せかけてしまう。例えば、灰皿をポイっとホワイトキューブの中に放り込むとそれだけで灰皿が作品としての意味を持ち始める。そして、ホワイトキューブという額縁に入れて置ければ「アートっぽく見える」という鑑賞者を思考停止にさせる危険もあるというのだ。

2)「Open works (開かれた作品)」ウンベルト・エーコ

1960年頃よりフーコーやロランバルトが提唱する「作品は読者に読まれてから完成する」考えを後押しするのがこの書である。それまでの「作品は作家が書き込み完成させる」ものから、作品を鑑賞者に開いていく流れが起きる。つまり、全ての作品は未完成である、という状態だ。そこで、「作品とは何か?」という問いが生まれてくる。

インタラクティブアートは観客の参加がないと完成しない。今でこそインタラクティブアートに鑑賞者は慣れてきているが、90年代は鑑賞者は何に参加すればいいのかわからず戸惑う時代だったという。アルスエレクトロニカセンターもナビゲーターを特別に雇い、インタラクティブアートを紹介していたそうだ。このような時代からインタラクティブアートを作り続けていた藤幡氏だからこそ「作品と鑑賞者」の関係性、参加方法は、作品作りにおいて熟考すべき大切なポイントであることが身に染みているのだ。

藤幡正樹作品紹介「Morels Panorama」

「作品と鑑賞者」を軸にした作品を藤幡氏は作っている。それは、「Morels Panorama」という作品だ。

ホワイトキューブの中にドーナツ状に表示される映像がある。鑑賞者はその作品に近づくと自分の姿が映像にほぼリアルタイムに吸い込まれ、歪んだ形で表示される。

藤幡氏は、VR、コンピューターの世界と現実世界がどのように変わるのか?観客だったはずが、リアルタイムに取り組まれて、作品となる。サイバースペースを経験し、探索するのが目的でこの作品を作ったという。

この作品を展示した後に受けた批評としては以下のようなものがあったという。

ホワイトキューブ批判のような作品だ。鑑賞者がホワイトキューブに入っても空っぽのまま。映像だけが浮いている。通常のホワイトキューブであれば「眼(The Eyes)」と鑑賞者の身体が分離するのに、藤幡正樹作品では「眼(The Eyes)」が見るものは自分の身体であり、歪められシリンダーの中に閉じ込められてしまう。

また、IAMASの松井茂氏は「Morels Panorama」を放送のメタファーで解釈すると面白いと批評したという。マスメディアは放送波を一つにまとめて配信するものだが、それを凝縮するとマスメディアに歪められた人間を生み出す。今までの一方通行の放送のあり方を「Morels Panorama」は変えるためにも示唆的な作品とも言える。

東洋的なアプローチで「作品と鑑賞者」を考える

ここまでは西洋美術史に沿った形での「作品と鑑賞者」の進化を学んだが、当藤幡講義の最後はこの「進化賛美」をひっくり返す東洋美術の鑑賞方法で終了する。私たち自身が講義の中で「Morels Panorama」に含まれたような感覚だ。

東洋美術鑑賞方法を伝える上で使われたのは藤幡講義では度々登場する香港の哲学者ユク・ホイの新著「芸術と宇宙技芸」と山水画だ。

中国の山水画は、西洋美術とは異なる価値観に基づいて存在している。西洋美術史が常に進化と進歩を目指し、新しいムーブメントが前世代の芸術を乗り越えていくのに対し、山水画はそのような歴史的な進化を求めない。山水画は道教の思想に近く、悠久の時間の流れの中で人間の歴史がほとんど意味を持たないという考えに基づいている。

山水画の魅力は、描かれたモチーフそのものにあるのではなく、その背後にある「場所」にこそ存在する。絵に描かれた山や川に、人間が精神的に入り込んでいくことで、その場の総体としての意味を感じ取る。これは、西洋美術のように一つ一つの要素を解析するアプローチとは異なり、絵全体から浮かび上がる背後の存在を感じ取る視点が求められる。

山水画の鑑賞には、再帰的な構造が含まれているとも藤幡氏は語る。これは、鏡のように自分自身が映し出され、再びその反射によって新たな視点が生まれるようなプロセスである。この再帰的構造は、鑑賞者の意識を解体し、彼らを彷徨わせる。つまり、山水画を見ることで、鑑賞者は絵の中に自らを見出し、その中で自己を解体していくことになる。

非常に面白い。私は今まで、山水画に描かれているモチーフに目がいっていたのだが、藤幡氏はそれは日本の美術史家の間違った伝え方であると指摘する。日本の美術史家は山水画のモチーフをアナライズすることで絵を理解しようとするが、実際にはその奥にある場所や文化的背景を読み取ることが求められるという。

山水画の東洋的な鑑賞方法は、西洋美術の枠組みでは理解できない独自の芸術形式であり、その理解には深い文化的・精神的背景が不可欠である。山水画は、描かれたモチーフを超えた場所の論理と、再帰的な構造によって、鑑賞者に人間の存在そのものを問いかけるのである。

藤幡氏の講義を聞きながら、山水画を眺めると今までとは違うぼんやりとした霊魂のようなものを作品に感じられそうな気がする。それは「目 The Eyes」で見るものではなく、肌で感じるような感覚だ。

以上が今回の講義で伝えられた内容だ。途中から入り組んだ内容になったので少しわかりづらいところもあったかもしれないが、多くの問いが生まれた講義であったのでその問いをこのnoteでも記しておく。

私の問いはこちら↓

「山水画を例にした東洋的な鑑賞方法 / ものの考え方は、今までの西洋中心的なものの考え方により分断が続いている現在だからこそ必要になるものの見方ではないか?であれば、どのようにこの「見方」を多くの人と共有できるようになるのか?」

読者の方にも何かしらの問いが生まれていれば幸いである。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?