アングルやフェルメールは元祖メディアアーティスト?!【猛烈最短美術史]テクノロジーを軸に美術史を読み解く

メディアアーティスト藤幡正樹氏の「猛烈最短美術史(絵画史)」に参加してきた。もともとは、工学部の学生でもわかるように、猛烈に短く美術史を説明しようとしてまとめられたものだ。東京都CCBTで行っている「藤幡正樹氏のアート&テクノロジーへの問い」連続ゼミナールへの特別潜入で学んできた。

カメラ・ルシーダや、イコロジー(図像解釈学)を軸に切り取る、藤幡正樹氏の美術史の切り口はとても新鮮だった。アングルやフェルメールなど西洋絵画の巨匠たちがその当時最先端のテクノロジーを活用して作品を作っていたという説は、アングルやフェルメールを”メディアアーティスト”として呼びたくなるような衝動にもかられる。さあ、どのような講義だったのか?

👀藤幡正樹:猛烈最短美術史

まずは、美術絵画史を年代別にカテゴライズからスタート。

1)中世/ルネサンス以前の絵画

神、精霊などな目に見えないもの、神とつながる道具としての絵画。宗教絵画。例:ラスコーの洞窟壁画(紀元前15,000年〜)

2)ルネサンスの絵画

教会中心から王侯貴族中心の、人間中心の世界観の表出が現れた時期であり、富の象徴としての絵画。例:レオナルド・ダ・ヴィンチ「モナ・リザ」(1503 - 1519年頃)

3)近現代の絵画

「私には世界がこう見える」という個人の思想・概念の象徴を示す道具としての絵画。例:マネ「フォリー・ベルジェール劇場のバー」(1882年)

藤幡氏はエルンスト・H・ゴンブリッチ「美術の物語」やデイヴィッド・ホックニー「秘密の知識 - 巨匠も用いた知られざる技術の解明 - 」も参考にしながら話を進めているので私もところどころ彼らの書籍からの引用も含めて紹介していく。また、必要に応じて藤幡CCBTゼミナールで使われてなかった資料も含めて紹介していく。

1)儀式、記号としての絵画

まずラスコーの壁画絵が紹介される。この時代の壁画絵は絵画ではなく、呪術的な道具だったという。狩の成功を祈るための儀式として狩りたい動物の絵を描く。ラスコーやアルタミラの洞窟は、人間が動物たちとコミュニケーションする場所で、パイソンや馬の絵を描きながら「次はお前が欲しい(お前を仕留める)」という狩人の決意を表すための道具であったというのだ。

アルタミラの洞窟を再現したレプリカの中を見ると、その規模の大きさに驚かされる。藤幡氏は暗い洞窟の中、松明のゆらゆら揺れる炎の灯りで見る動物を見る体験は、さながら映画を見ているような効果を与えただろうという。洞窟に描かれた絵は狩人たちへの勇気と狩る決意を高める装置として有効だったのだろう。

キリスト教など宗教の教えを伝えるためにも絵は使われた。藤幡氏はその中でも正教会の「イコン」に注目する。東ローマ帝国「ビザンチン帝国」や、ビザンチン正教の信仰を共有する他の国々では、「聖なるイコン」は神聖な人物や出来事のイメージを指す。興味深いのはこのイメージには「アーティスト性」は排除されている。アーティスト名は伏せられ、全く同じものを描いても良く、ユニークさよりも然るべき格式に従ってキリストそのものがそこにいることを示すのが大事なのである。藤幡氏はこのイコンを記号学と結びつけて紹介する。

正教会においてイコンとは単なる聖堂の装飾や崇神礼の道具ではなく正教徒が祈りを捧げる聖なるものである。信仰の対象のなるのはイコンそのものでなく、イコンに描かれたイエス・キリストである。

トリノの聖骸布はイコンではなくインデックス(何かにたどり着くための足跡)の例としてあげられる。インデックスとは記号学で、足跡のような痕跡のことをさすのだが、トリノの聖骸布は、キリストの姿が転写された布なので、ほおづりするとイエス・キリストと間接キスができることになる。ゼミナールの中では図示されていなかったが、東京大学 石田英敬氏の以下「シン・記号論」の三角形を見ると理解しやすい。

「シン・記号論」とは何の名前か 石田英敬(東京大学名誉教授、記号論・メディア論)

イコンは戦争時にも効力を発揮したのだろうか。ロシアのニコライ2世が馬上からイエスのイコンを示すことによりロシア軍の忠誠、一体化が感じられる写真が残っている。純粋なる信仰心や畏怖よりも権力の恐ろしさも感じられる一葉の写真とも言える。

2)遠近法、消失点に込めたメッセージ

ルネサンス期は、宗教のための絵画から王侯貴族のための絵画へ、富の象徴として絵画が利用されるようになる。「富」は比較対象があることにより成立するので、そこで利用される「絵画」にも比較・評価というものが生まれてくる。それまでは教会に飾ってあるイコンとしてのイエスや聖母マリアは、あくまでも神を示すためのもので、絵の良し悪しを比較するものではなかったのだが、王侯貴族が自分の富の象徴として絵画を利用するようになると、教会の宗教絵画に対しても評価が下されるようになったという。藤幡氏は、教会が持つキリスト教的世界観に勝てる世界観を作るためにアートが開発されたのだ、とも語る。

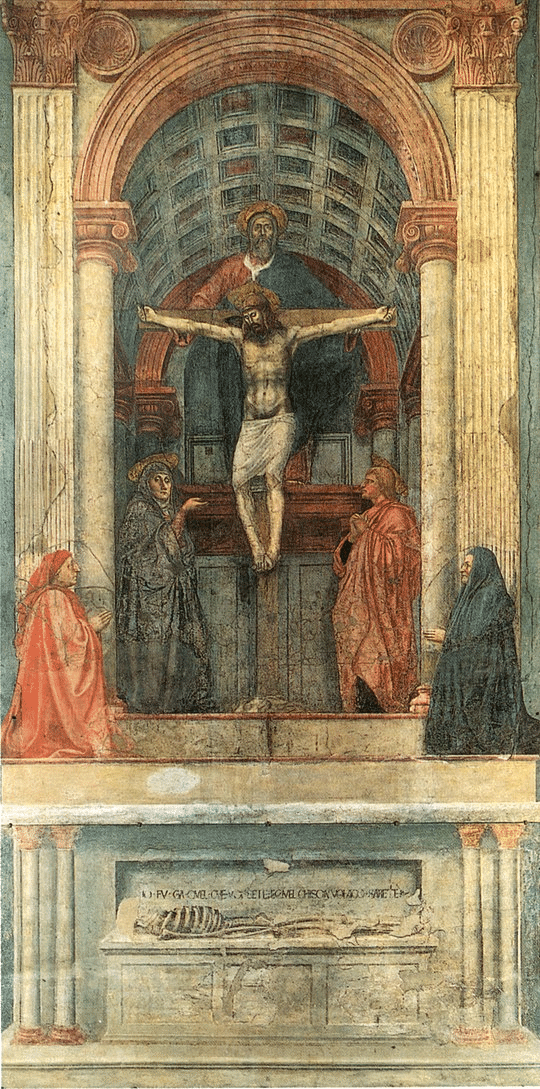

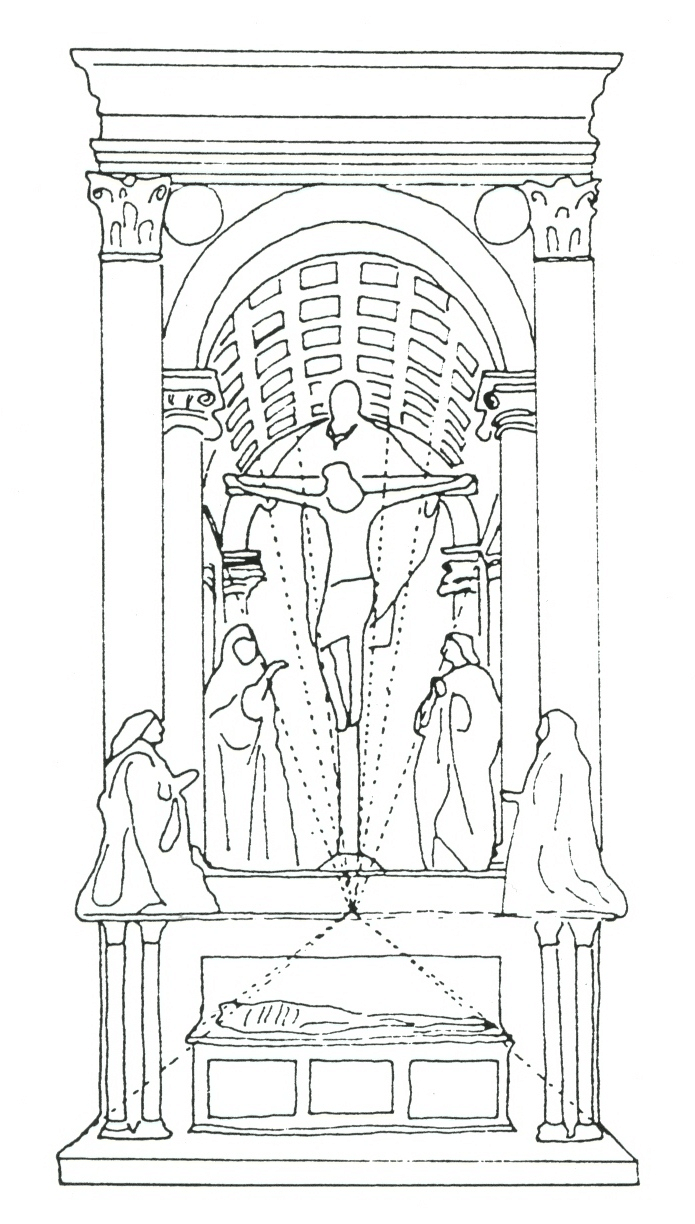

さて、絵画の評価を高めるために遠近法も重要になる。イタリアの画家マサッチオ(Masaccio)は絵画に消失点を導入し、一点透視図法を最初に使用した画家として知られている。その中でも「聖三位一体」は、西洋絵画史上で初めて本格的な一点透視図法が用いられた作品だ。

描かれた人物はほぼ等身大の非常に大きな絵である。平均的な身長の大人が絵に向かう場合、視線は作品の「地面の高さ」よりも少し上にくる。地面には寄付者が二人、祭壇の一番奥の高いところにはイエス・キリストがいる。

「地面の下」には死を忘れるなというメメント・モリのメッセージが骸骨の上に書かれている。

閲覧者の視点が遠近法の消失点になっており「世界というのは消失点から生まれ、消失点に消えていく」というメメント・モリのメッセージも含んでいる表現手法とも言えそうだ。

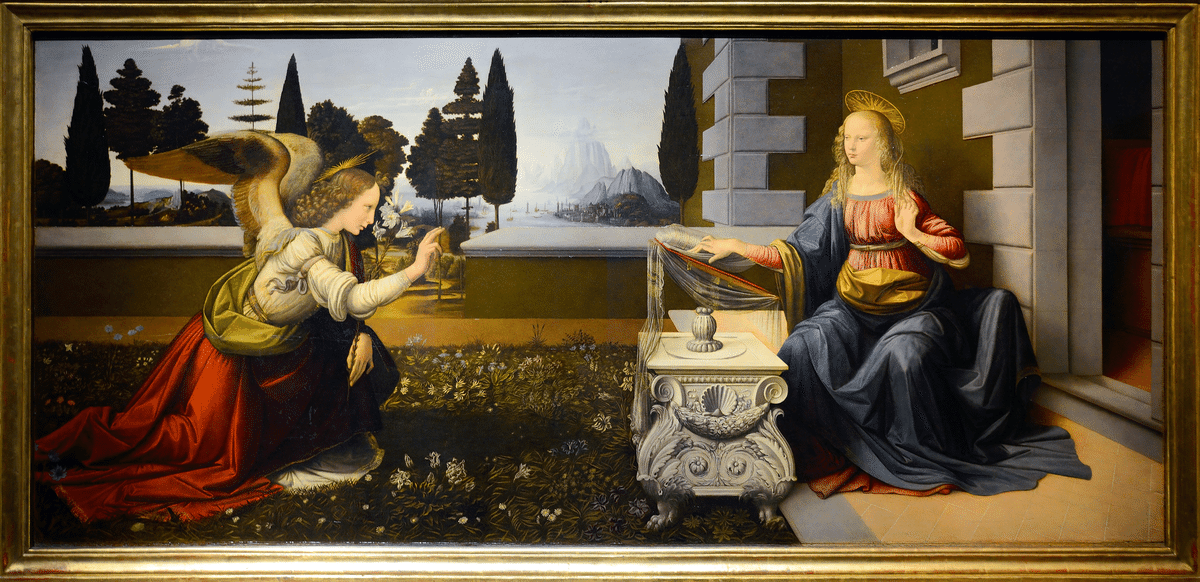

レオナルド・ダ・ヴィンチが20歳の時に描いた「受胎告知」にも遠近法が使われている。興味深いのは、消失点が背景の鉱山を指しているところだ。イエス・キリストは鉱物だったという説もあるという。

3)カメラ・ルシーダ 〜 美術史家に都合の悪いテクノロジー

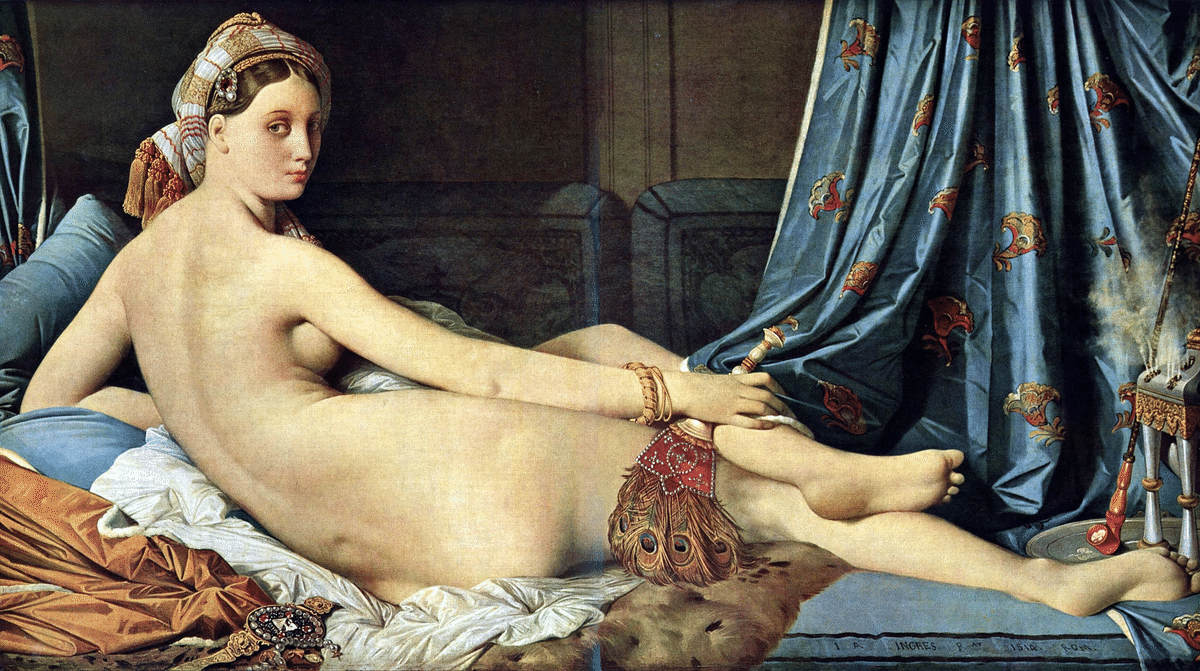

今回の授業の中で私が驚いたのは、新古典主義の巨匠ジャン=オーギュスト=ドミニク・アングル(Jean-Auguste-Dominique Ingres、 1780年8月29日 - 1867年1月14日)もテクノロジーの恩恵を受けて絵を描いていたのではないか?という説だ。ここでいうテクノロジーとは「カメラ・ルシーダ」だ。植物学者の間でも使われていたと言われており、鏡を通してみた標本と書いている絵を一致させるように点を打っていくのだ。アンディ・ウォホールはプロジェクターを活用し被写体を紙に投影する描写方法をとっていたことは有名だが、その先駆けが15世紀からあり、オルセーやルーブルでも人気のアングルが利用していた説は驚きである。

しかもこの説を唱えるのは画家のデイヴィッド・ホックニーであるということも驚きである。

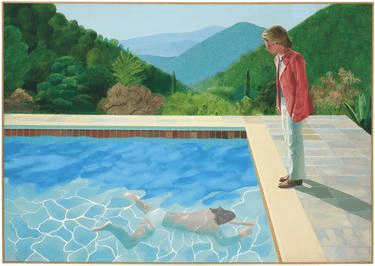

オークションハウスChristie'sで90.3百万ドル(約126億円)で落札

David Hockney's 1972 painting Portrait of an Artist (Pool with Two Figures)

Dominique Ingres "La Grande Odalisque"

なぜ、あまり知られていないこの美術史の事実をデイヴィッド・ホックニーが発見できたのか?それは、デヴィッド・ホックニー自身が画家であり、紙に絵を描くことを生業とする画家だから気づけたと「秘密の知識 - 巨匠も用いた知られざる技術の解明 - 」の中で述べている。美術史家は画家と比べて実践、技巧と縁が薄いため気付けないことがあるからだ。

具体的にはアングルが1929年に描いたルイ=フランソワ・ゴディノ夫人の肖像画で紹介する。

Louis Francois Godinot by Jean Auguste Dominique Ingres

画家がモデルの前に座り、手と目だけを用いて肖像画を描くことをデイヴィッド・ホックニーは「目で見て描く」と表現する。画家は人物を見つめ、その似姿を紙やキャンバスの上に再現しようと「手さぐり」する。これは私もデッサンをはじめてわかるのだが、「目で見て描く」デッサンはさぐりさぐり輪郭を捉え、詳細を描いていくものだが、この素描に見るアングルの線は素早く、手さぐりが見えない。フォルムは正確、精密であり、アングルはカメラ・ルシーダを用いてまず頭部を描いたのではないかとデイヴィッド・ホックニーは語る。顔を描いた後に、身体を描いたと思われるのだが、身体を描く際にカメラ・ルシーダの設定を変えざるを得ず、そのために頭部が異様に大きくなってしまっている。参考までにPhotoshopで顔の部分を8%縮小するとフォルムが釣り合いよくなる。

藤幡氏はさらに興味深い事例を紹介する。NewTek, Inc.創業者でありAmigaとSiggraphのコミュニティで有名なハッカーのティム・ジェニソン(Tim Jenison)がカメラ・ルシーダを使うことにより、絵の素人がフェルメールを描くところまでドキュメンタリーで追っているのだ。

著名な西洋絵画の画家は生まれ持った才能により絵画を描いていたと思っていたのだが、才能はもちろん、新しいテクノロジーも積極的に活用しながら描いていたことがデイヴィッド・ホックニーの視点により明らかになる。アングル以外にもオランダの画家ヨハネス・フェルメールや、フランドルの画家ヤン・ファン・エイク もカメラ・ルシーダ、カメラ・オブスキュラなどのテクノロジー、レンズの光学効果を活用していたのではないかと言われている。他にも興味深い事例があるのでぜひ興味ある方はデイヴィッド・ホックニーの「秘密の知識」を手に取ってほしい。

牛乳に視点がいくように計算された構図や、手前のパンのカゴをぼかしていることなどから

フェルメールが光学的知識やスキルを有して描かれたのではないかと言われている。

藤幡氏はこのことを「メディアアートの起源は1425年、カメラ・ルシーダが発明されたタイミングではないか」と語る。確かに、新たなテクノロジーを活用し、それまで描けなかった精緻さ、それまで実現できなかった短時間での絵画制作が可能になったことは、その後の絵画の発展に寄与し、人類の文化、生活のアーカイブに寄与している。

さて、なぜこのようなテクノロジーの活用はあまり表立って語られていないのか?藤幡氏はテクノロジー軸の絵画史は既存の美術史家にとって都合の悪いことばかりだからだと語る。アーティストとは才能を持った存在が絵画や彫刻を通して才能を発揮するというストーリーから逸脱してしまうからだ。

メディアアーティストを目指す方が受講する藤幡ゼミナールとしてはもちろん、テクノロジーの恩恵を受けて仕事をしている私としては、テクノロジーにより絵画史自身も大きく進化していることは後押したい説である。

同時に、デイヴィッド・ホックニーの書籍に書かれているように、実際に絵を描く生業の人しか見えない絵画の見方があるのであれば、自分自身の手を動かす訓練も忘れずに絵画史や美術に触れていきたいものである。

膨大かつ猛烈最短美術史には他にも興味深いテーマがあった(絵画における画家のアイデンティティはベラスケスから始まったというフーコーの説や、ハンス・ベルティンク「イメージ人類学」など、近現代絵画への視点)のだが、「私の美術史」に大きく影響しそうなポイントを"猛烈最短に"この note にて伝えさせていただいた。

読者の方にも新たな「美術史」が生まれたことを期待する。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?