オランダ移住(4ヶ月目)|趣味が言語学習ってどうよ編

日本は、連日猛暑のようですね。

夏のはじまりを告げるのはいつも蝉の鳴き声だったマイルド田舎育ちの私にとって、蝉もいなければ過ごしやすすぎる気候の今年の夏は、少々物足りなさを感じている。

インスタから流れてくる日本の花火大会や海開きを見ては、あ~やっぱり日本の夏っていいなぁ、なんて思いに耽っている。

涼しさが残る朝4時ころに太陽が上がってくる感じとか、蒸れた草木の青臭い匂いが最高に好きだ。

これがホームシックってやつだろうか。

まさか蝉と夏の暑さがトリガーだったとは。

こちらの夏はというと、一日を通して13度~27度あたりを推移する。

寒がりの私は、7月だというのに薄手ニットを着たりしているので、それ、夏だ!かき氷だ!みたいな感覚には到底ならない。

そんなこんなで季節が進んでいない(ように感じる)間にも、時間は着々と進んでいたようで、気付けばオランダに来て4ヶ月が経過していた。

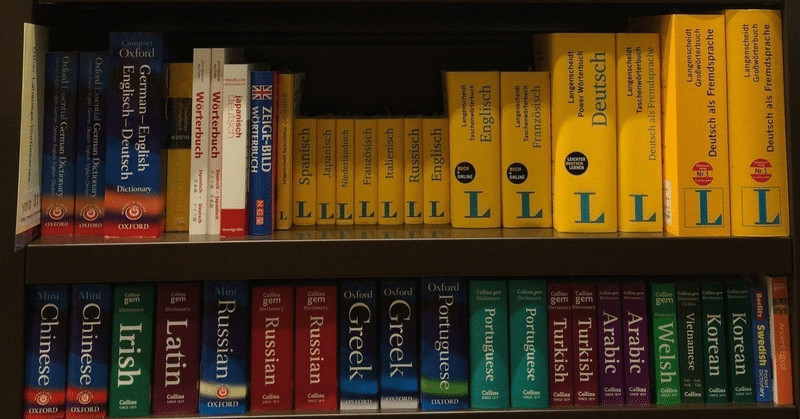

今回の記事は7月、最も時間を費やしたであろう「語学」について、少々語ってみたいと思う。

仲のいい友人は知っていたり、知らなかったりするが、語学は私の最大の趣味であり、長年の目標だったりする。

外大生だったころ、OBの方が5ヶ国語話せるというのを聞いたのがきっかけで「多言語話者(multilingual/polyglot)」という存在を知った。

それから約10年。

猛烈に燃えてきたわけではないが、息絶え絶えじんわり炎を燃やし、現在やっと4.5ヶ国語目に突入している。(独学で勉強したロシア語は、オランダ語を勉強し始めてから、ほとんど記憶から抹消されたため小数点。)

そんな多言語話者に密かに憧れる私が、オランダ語を勉強しはじめたのをきっかけに、気付いたことがあったのでいくつか記してみたいと思う。

数年後、多言語話者としてもう少し進化した私がこれを読み返して、あの時こんな感覚だったんだ~、と振り返ってみたいなという思いも込めて綴るとしたい。

色んな言語を学べば学ぶほど習得が簡単になる、は本当か?

ある程度「習得した」といえるのは英語と中国語だけなので、もう少しnを増やしたいところではあるが、今のところイエスだと思っている。

その理由は色々あるが、最も大きいのは「自分は外国語を習得できる」という、経験則と自信が蓄積されていくから。

中学生で初めて英語を学んだ時、なまじ自分が話せるようになる!とは思わなかっただろうし、外国語が話せるようになる「感覚」がどんなものか分からなかったと思う。

その「感覚」を一度(1言語)掴んでしまえば、「どの程度習得すれば言語を操れるか」という、とりあえずの目的地が見えてくるので、心理的にも努力しやすくなるのだと思う。

もう少し技術的なことを言えば、どの言語にもある程度共通する文法トピック(現在進行形、過去形、現在完了形など)があるので、学習の抑えどころが分かってくるというのも言語習得の大きな要素かもしれない。

さらに、同一語族の言語や、似ている他の言語の文法的思考や言い回しの類似性を応用することができるので、階段を1つ飛ばしする感覚で新たな言語を習得できたりするのも多言語習得者の特徴なんだろうな、と思うようになった。

は・・・?何言よん・・・?という方のために、例を挙げるとこんな感じ。

(例1)

英 "It is good for your health to do yoga."

蘭 "Het (it) is (is) goed (good) voor (for) je (your) gezondheid (health) om yoga te (to) doen (do)."

⇒どちらも状態を表す形容詞(good/goed)を最初にもってきて、後からto/te+動詞の原形でアクションを表す。

(例2)

日:「良いは良いんだけど・・・」

中:「好(良い)是(は)好(良い)、但是(だけど)・・・」

⇒単語こそ違うが、言葉の言い回しが同じ。

なんとなくお分かりいただけただろうか。

とはいえ、いくら似ている言語でも、日本語のように主語による動詞の活用がほどんどない言語、ロシア語のように非常に繊細な動詞の活用がある言語、中国語のように時制がシンプルな言語など、学べば学ぶほど言語の性格が見えてくるようで、私が言語沼にはまっている理由の一つでもある。

効果的な学習方法はあるか?

効果的な学習方法といっても、人ぞれぞれ学習の目的も違えば、得意なアプローチも違うので、これといって正解はないというのが私の考えである。

7月に1ヶ月受講していたアムステルダム大学のオランダ語コースでは、私以外に11人のクラスメイトがいたのだが、みんなの学習方法にもバラつきがあって観察していてとても面白かった。(オランダ語の勉強に集中せんかい。)

論理的にきっちり文法を理解しないと前へ進めない人、道端で聞こえた会話を音で覚える人、テキストを写経するようにノートに書き写して単語を覚える人、などそれぞれ個性を発揮していた。

私は、これまでも自分に合うアプローチ探しを楽しんできたのだが、実践してみて自分に合っていると思ったのは、以下の3つの方法だった。

○文法は感覚的に推測していく

私は全く文法の知識がない段階で、ネイティブスピーカーが発信するインスタの投稿や文章を見て、自分で文法の規則性を見つけながら感覚的に文法を推測していくのが好きだったりする。

もちろんすべての文法を紐解いていくことはできないのだが、「二人称のときは動詞がこう変化するのね~」とか「2つ動詞があるとき、どうやら後の動詞は文末にくるようだな」とか「名詞の複数形には、○○をつけたらよさそうだ」など、あたりをつけることは十分できる。

ある言語について全く知識がない状態で文法書を見たとき、なんのことを言っているのやら・・・?どうゆうときに使い分けするの?と、説明の意味自体が分からないことはないだろうか。(え?私の理解力の問題?)

そのような躓きを生まないためにも、ある程度、生の言語に触れてから文法書を使って勉強することで、文法アレルギー発症予防にも一役買ってくれるような気がしている。

○ディクテーションを侮るなかれ

そう、これは万能薬。中国語を勉強していた時に偶然気付いたのだが、ディクテーションには言語習得に必要な様々な要素がぎゅっと濃縮されている。

まず、人は耳で聴き分けられない音は発音できないので、連結音やその言語独特の発音を「聴く」練習をするということが大事になってくる。

聴いたものを書けるということは、すなわち聴き取れている証拠なので、自分はどの音を聴きとれて、どの音を聴き取れないのかという確認をしながら、正しく書く(綴りや漢字)の練習をすることができる。

また、何度も繰り返し音を聞くことで、言語のリズムや話し方に慣れる練習をことができる。

日本語でも、パートナーや友人の方言につられてしまった経験がないだろうか?耳で聴き慣れたものを、口から発するのってすごーく簡単だったりする。なんなら無意識かも。

ディクテーションという会話を耳で聞いて文字に起こす作業を通して、聴解力・書く力・発話力を鍛えることができるので、言語能力を全体的にパワーアップできる方法だと思っている。

○とにかく会話する

そしてなんといっても、言語習得に最も大事なのは会話の場数をこなすことに尽きるのではないだろうか。それも、なるべく早い段階で話し始めるのが肝。

粗削りな状態でも、レストランで注文してみる、お店で商品について聞いてみる、そうゆうのを繰り返していくうちに、気付いたら使える表現が増えていたなんてことを私も経験している。

そしてオランダ語習得の最難関が、ここだったりする。

なにせオランダでは日常生活で英語が通じる(通じるというレベルではなく、みんな非常に流暢に喋れる)ので、こちらが頑張ってオランダ語を喋っても、すぐ英語に切り替わってしまう。

英語で返された時、どこまでオランダ語で粘れるかに、今後の私のオランダ語上達はかかっているように思う。

おわりに

ということで、これからも私の言語習得の道のりは続くのだが、言語習得にハマった当初から大事にしている言葉がある。

" If you talk to a man in a language he understands, that goes to his head. If you talk to him in his own language, that goes to his heart."(相手が理解できる言語で話せば、それは相手の頭に届く。相手の母語で話せば、それは相手の心に届く。)

ネルソン・マンデラの、言語の向こう側にある相手との心の繋がりを説いた言葉である。

外国語を習得したことのある方なら、一度は体感したことのある感覚なのではないだろうか。

これからも終わりなき言語学習の旅はつづく。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?