WTO農業交渉は「岐路」 来年の閣僚会議に期待

世界農業機関(WTO)は11月28日、農業をテーマにした非公式閣僚会合をオンラインで開きました。2024年2月に第13回閣僚会議(MC13)がアラブ首長国連邦(UAE)のドバイで開かれるのを前に、停滞する農業交渉の再活性化につなげるのが狙いです。議長国UAEのアルゼユーディ外国貿易相は「われわれは岐路に立っている」と厳しい現状認識を示し、農業改革の必要性を強調しました。

アルゼユーディ氏は会合で、2022年6月にスイス・ジュネーブで開かれた前回の第12回閣僚会議(MC12)で、食料輸出規制の抑制などを盛り込んだ「食料安全保障宣言」が採択されたことに触れ、「重要な緊急対応だった」と振り返りました。

一方で、「気候変動の破滅的な影響に対処し、2050年までに100億人に増加すると予想される世界人口に持続可能で公平に食料を供給するため、はるかに多くのことが残されている」と訴えました。さらに、「農業は温室効果ガスの重要な排出源だ」として、排出削減に取り組む必要性も強調しました。

WTOのオコンジョイウェアラ事務局長は、1986年に交渉が始まり、農産物貿易の大幅自由化などで1993年に実質合意したウルグアイ・ラウンドに触れ、「(農業に関する包括的な合意は)以前もあった」と指摘しました。その上で、「私は、すべての加盟国にとって農業分野が重要であることを念頭に置き、建設的な考え方で再びそれを行うことができると信じている」と述べました。

この言葉をそのまま受け取れば、ウルグアイ・ラウンド合意に匹敵する大改革を来年決めたいということですが、あと2カ月でできるわけがないのは言うまでもありません。ただ、交渉を推進する立場として、ぎりぎりまで高い目標を掲げ続けようという気持ちは伝わってきます。

この日の非公式閣僚会合には約20人の閣僚が参加し、MC13に向けて「交渉へのアプローチに関する加盟国の異なる見解をいかに調整するか」「農業での有意義な成果をいかに達成するか」の2点に絞って議論したということです。

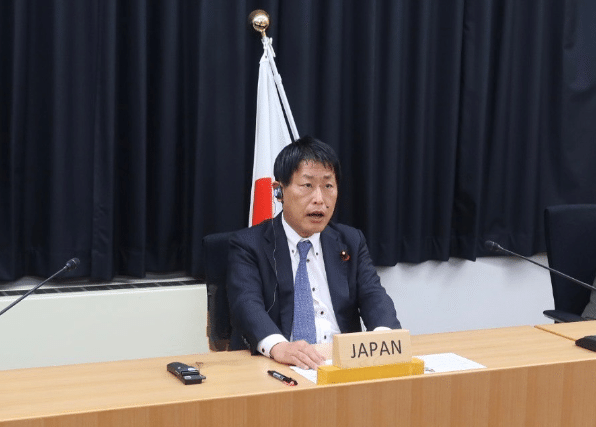

日本からは武村展英農林水産副大臣が参加し、「加盟国によって優先課題が異なる中、全体としてバランスのとれた包括的な成果を目指していくことが重要だ」と発言しました。農水省としては、WTO農業交渉では防戦一方となることが予想されるだけに、「余計なことは何もせず、できれば交渉を自然消滅させたい」のが本音だと思われます。閣僚会合なのに、宮下一郎農水相でなく、武村副大臣が参加したことにもやる気のなさがにじみ出ています。

WTO農業交渉は、ウルグアイ・ラウンドを経て、1995年に農業協定を含むWTO協定が発効した後、同協定に基づいて2000年に始まりました。2001年からはドーハ・ラウンドの一環として交渉が行われてきました。

しかし、2008年に関税や国内助成(補助金)などの削減ルール(モダリティ)が合意できずに決裂すると、交渉は停滞し、ドーハ・ラウンドという言葉すらいつの間にか聞かれなくなってしまいました。一方で、自由貿易協定(FTA)や経済連携協定(EPA)、環太平洋連携協定(TPP)など2国間や少数の国による通商協定が数多く締結されるようになりました。

ただ、農業交渉自体は続いており、2023年10月19~20日の会合で、日本は農産物の輸出規制を明確化することを提案しています。WTO農業協定は、相手国への影響を十分に考慮し、事前通報するなどの条件を設けながらも、農産物の輸出規制を認めています。

食料輸入国である日本としては、発動条件をより明確化することで、なるべく輸出規制を実行させないようにする狙いがあります。MC12の食料安全保障宣言にも「WTOルールにのっとらない輸出規制を行わない」と明記されており、追加的な合意は得られやすいとみられます。

一方、インドやオーストラリアなどは、国内助成の一段の削減を求める提案をしており、同じ会合で議論されました。こちらでは、日本は防戦に立たされることになります。

インドは、ウルグアイ・ラウンド合意で削減対象となった「黄の政策」(AMS)について、削減ではなく撤廃を求めました。黄の政策は、市場価格支持や不足払いなど貿易に悪影響を及ぼす補助金が相当します。ただ、農業生産額の5%以下の助成であれば、「デミニミス」として削減対象とはなりません。日本は2021年度、黄の政策として牛肉や砂糖などに2082億円を支出していました。インドの案には一部の途上国が賛同したそうです。

一方、オーストラリアなど農産物輸出国でつくるケアンズ・グループは、削減対象とならない「緑の政策」の補助金が急増しており、乱用されているのではないかとの考えを示唆しています。これまで手つかずだった緑の政策にターゲットを向け、削減させたい考えのようです。

緑の政策の補助金は、農業の試験研究やインフラ整備、環境保全政策に基づく支払いなど貿易に悪影響を及ぼさないか、ほとんど悪影響を及ぼさないものと規定されています。ケアンズ・グループの調べによると、2019年に全世界で総額4610億ドル(約68兆円)が支払われ、2000年の2130億ドルから2倍以上に増えました。国内助成総額の75.6%が緑の政策として支出されたということです。

しかも、90%以上が上位5カ国・地域に集中していると指摘しています。首位の中国が1770億ドルと全体の38.3%を占め、米国が1380億ドル(30.0%)、欧州連合(EU)が767億ドル(16.6%)、インドが303億ドル(6.6%)、日本が182億ドル(3.9%)と続きます。日本では、緑の政策の補助金の41.2%がインフラ整備に充てられ、コメを中心に環境関連の支払いも増えていると分析しています。

会合では、ケアンズ・グループの分析を踏まえ、一部の国からは乱用を防ぐために監視の強化を求める意見が出ました。本来は黄の政策なのに、補助金を削減されたくないからこっそりと緑の政策に分類したということが判明すれば、黄の政策として削減を迫ろうとしているのかもしれません。

これに関し、インドは11月27日の会合で日本に対し、コメから小麦や大豆への転作を支援する水田活用の直接支払交付金について、環境プログラムとして緑の政策に分類している根拠を質問しています。交付する理由として、表向きは食料自給や水田の利益向上を挙げているので、環境保全との関連はないのではないかとの趣旨のようです。

これに対し、日本は「水田の良好な環境を維持するため」などとして、環境支払いに該当すると回答しています。しかし、2023年度予算の農水省の説明資料に「環境」という言葉は見当たらないので、後付けの苦しい説明との印象も受けてしまいます。

ケアンズ・グループは、2034年末までに国内助成の50%削減を盛り込んだモダリティ案も提出し、11月20~22日の会合で議論されました。農産物輸出国として、国内助成や市場アクセス(関税)の削減を求め、攻勢をかけ続けています。一方で米国やEUの動きは鈍く、やる気があるのかないのか良く分からない状況なので、今後どう出るかが農業交渉の行方を大きく左右することになりそうです。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?