チームを圧倒的に成長させるボトムアップ バスケコーチング#5

こんにちは。高校バスケの監督を振り返り、考える記事になります。前回の記事はこちら。

第5回は、ボトムアップ的チームの作り方、それに対する自分の考えです。

組織を運営する際の参考になれば幸いです。

【ボトムアップって、なに】

これを読んでる多くの人は既に知っているかも知れないが、一応説明しておく。

直訳すると「底上げ」。

しかし、そのままの意味ではなく、ビジネス・組織的な意味合いを持っており、

「下意上達」を意味する。

組織の下層部のメンバーの提案を上層部が吸い上げることで意思決定をするスタイルのこと。

ボトムアップ⇔トップダウン

トップダウンは逆に、上層が下層に命令する形態のこと。

では、バスケの部活動におけるボトムアップとは、どういうことか。

「上層部」は、私含めたコーチ陣。

「下層部」は、選手。(マネージャー)

(もっと簡単に言えば、大人と子供。)

つまり、選手→コーチへと考えが伝わり、それを基にコーチがチームの運営方針を決めることを指す。

【なぜ、ボトムアップが必要か?】

まず、大きな前提としては、その方がチームが強くなると信じているから。

私が考えたちゃんとした理由も幾つかある。

まず一つは、第2回の記事で書いたように、部活は生徒のものであるという思いがあるので、生徒の考えをなるべく部活の方針に反映させたいというもの。

また、楽しくやりたいという選手の意向にも沿えるようにするためだ。

二つ目は、選手が盲目的にならないためである。

「この練習はなんの意味があるのだろう?」と考えてもらうのだ。コーチが間違っていることなど何度もあるし、練習の向上には、実際にプレイする選手の意見があった方が絶対にいいのだ。

選手が時間の無駄と考えるなら、その練習は見つめ直す必要があるだろう。

三つ目は、部活で考える習慣、意見する習慣を身につけるためだ。選手たちがある程度自分で考えてバスケするように成長してくれないと、私にとってそれは育成失敗にあたってしまう。

四つ目は、これらにより、選手とコーチのコミュニケーションが増えることだ。選手の考えをコーチは知りたいし、コーチの考えも選手は知りたがっていることが多い。

何事も、双方向のコミュニケーションが重要。

【具体的に何をするのか】

選手に「練習メニューを考えろ」と丸投げするのは負担が重すぎる。基本、メニューは監督が考えた方が良い。

私が考える「ボトムアップ的な」組織における決まりは、選手がしたいプレーや練習を優先することだ。

また、チームがどのようにありたいか、雰囲気や運営方針などおよそ選手に決めてもらう。

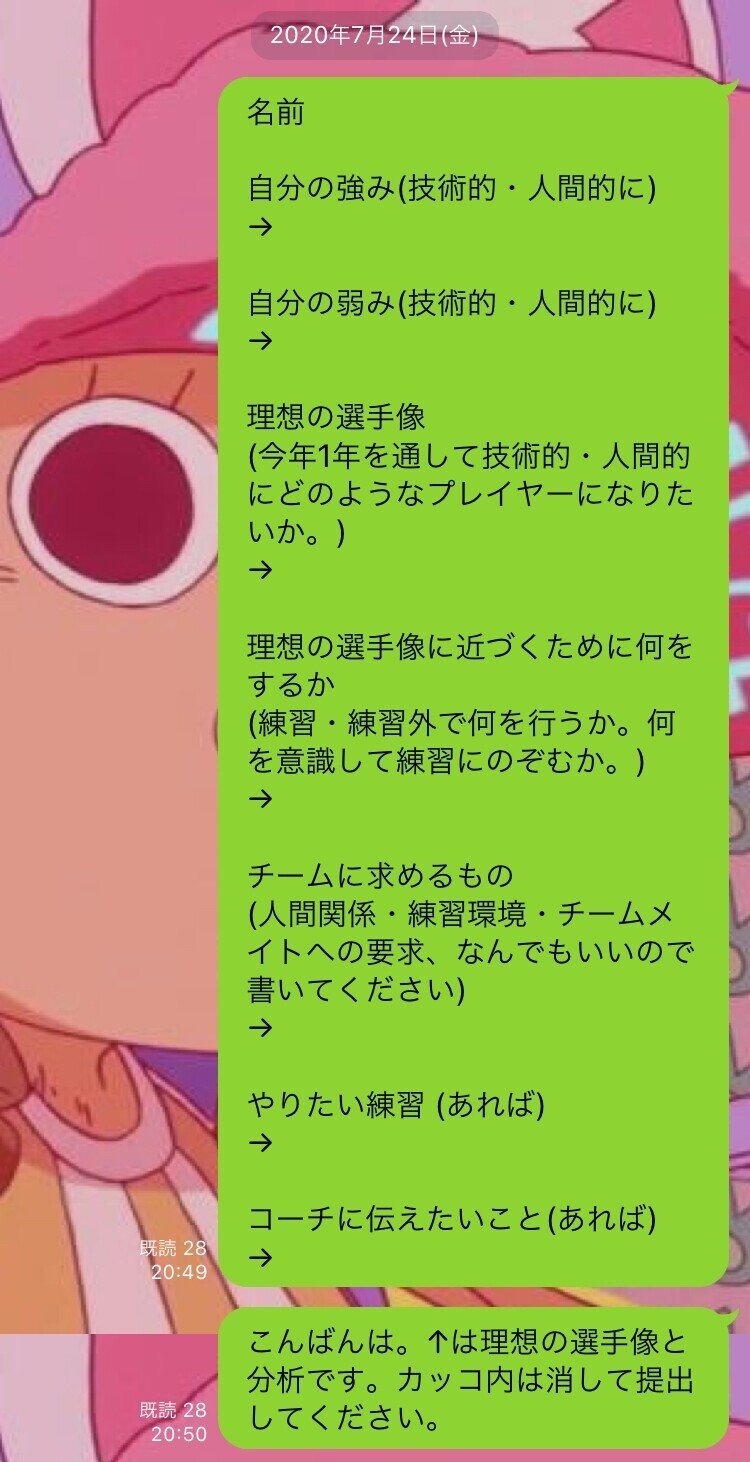

以下は、私のチームが実際にLINEアプリを使い、行なっていたやりとりである。

シーズン1番最初に選手に求めたものである。

下3つの項目を見てほしい。

・チームに求めるもの

・やりたい練習

・コーチに伝えたいこと

シーズン最初だったので、「何でもいいから、言いたいことあれば、言ってくれよ」というコミュニケーションの取り方をしている。

最近の高校生は、LINEだと面と向かって言うよりも言いやすいだろうし。

ただ、注意点として、強制はしない。強制してしまえば、トップダウンと変わらないからだ。

以下は、上記に対する1選手の回答。

このようにたくさん意見してくれる選手もいる。勝ちたいと願っている選手は、しっかりとした考えを持っている。

これらを基に指導・練習方針を立てることができる。

意見をまとめて、全員にある程度納得いく指導を提供することが監督の私の仕事だと思ってやることが重要だろう。

画像のようなやり取りだけでなく、練習前や練習後も選手とコミュニケーションをとり、どのような練習や戦術にしたいのか、という話をする。

これらが、ボトムアップ的なチームの作り方である。

【まとめ】

ボトムアップ的なチームを目指す。

選手の意見を練習・戦術に取り入れる。

選手の成長、勝利に繋がる。

自分の考え・行動を少し変えるだけで、このようなチーム作りは実行できます。

次回は、たびたび出てくるコミュニケーションについて、です。

バスケ的なコミュニケーションの重要性を語ります。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?