伝統なんてクソ食らえ!目指すは効率厨 バスケコーチング#9

こんにちは。高校バスケの監督を振り返り、考える記事になります。前回の記事はこちら。

第9回は練習の効率の話です。

練習は効率良くやりましょうという話。それを考えるのも監督の役目なのかと思います。

【効率を極める】

練習時間には限りがある。特に私がチームを受け持った1年は時間が少なかった。休日でも練習時間の上限は2時間、週に3日しか活動できない、自粛期間で丸々練習できない期間が約6ヶ月、朝練もできない。通常の年間練習時間の半分もないくらいだっただろうか。

途中で制限が緩くなり、2時間の上限は取れたりしたが。

そんな中例年通りグダグダと練習していても県大会という成果は絶対に上がらないと思った。

とにかく時間がない!という意識を常に持っていた。

そこで大事になるのが1回1回、1つ1つの練習の効率である。有り体に言うと、1回の練習で必ず何かしら上手くなることが求められた。さらには、無駄な時間を使わないことが超重要である。

コミュニケーションの話はここに繋がってくる。コミュニケーションは練習効率を上げるのに必須だった。

黙ったまま練習するのと、しっかりポイントを話しながら練習するのでは、上達度合いが全く違ってくる。その記事はこちら↓

効率厨でなければならない理由はご理解頂けただろうか。当然、感染だの自粛だの関係なく、これからのコーチングにも必要な考えだと思う。

【伝統をぶち壊した話】

私はそもそも教えている高校のOBだったのだが、その私がバスケ部に所属していた時からずっとあった伝統(慣習?)がある。

そんなしょうもない伝統とかではないのだが、

練習開始は必ずランニング→OFフットワークから入るというもの。

OFフットワークというのは、ウォーミングアップ(以下アップ)でやるようないわゆる普通のフットワーク練習のことだ。DFのフットワークは別のもの。言うても、どこの高校でもやっているものだろうと思う。

私は、そのOFフットワークの頻度を減らした。なぜなら、この練習はランニングから含めて約30分かかるもので、時間がかかり過ぎていると感じたからだ。(もちろん、その時間自体も短くする試みもしていたが。)

時間が限られてる中で、試合に直接関係のない動きを毎練習のアップとしてやる必要性を感じなかった。また、ボールを使わないアップは効率が悪いとも思った。

苦肉の決断という訳でもなく、こんな伝統はクソ食らえだという考えの元実行。そもそもOFフットワークは、選手たちがヘトヘトになるくらいまでしっかりやるものであったので、こんな練習少ない方が選手も嬉しいだろうと考えた。

頻度としては、半分以下にまで減らした。

代わりに何の練習をするのかというと、アップになれば何でも良いと思ったので、様々なアップ練習を組み込む。

・バリエーションレイアップドリル

・コミュニケーション特化アップ

・ボールミートからレイアップ

・モーションOF分解練 etc…

そもそもレイアップも安定していないようなチームなのに、フットワークばっかやってる場合じゃない、他のことをやらねば!という意識が常にあった。

ウォーミングアップがてらバスケの技術も向上すれば、一石二鳥である。

コラム フットワーク

こうやって書いておくと、フットワークは重要じゃないのか、と思われるかもしれないので、フットワークの重要さを余談程度に話したい。

そもそもフットワークって何のためにやるのって考えたことがあるだろうか。

分からない人たち向けの答えとしては、

「バスケの動きをできるようになるため」

と言うようにしている。

本当のバスケの下手くそは、フットワークからして下手くそである。なぜかというバスケの動き方を理解していないからだ。ここでの動き方は身体の動かし方と言うべきだろうか。

フットワークはバスケの動き方の矯正・強化である。

腕を振ってジャンプをするだとか、

膝を曲げて着地するとか、

走り出しを速くするとか。

そういうことが身につくのがフットワークなのだ。

もう一つウォーミングアップとして取り入れる意義がある。それは、

動的ストレッチをするためだ。

ストレッチには動的ストレッチ、静的ストレッチがあって、諸説あるが、動的ストレッチをした方が怪我しにくいみたいな話もある。

ランジとか股関節を広げる運動がそれに当たる。

【練習のムダを省く】

具体的にもっと練習効率を上げる方法がある。

練習方式を見直すことだ。

大体のバスケ経験者ならやったことがあるであろう2on1という練習メニューがある。

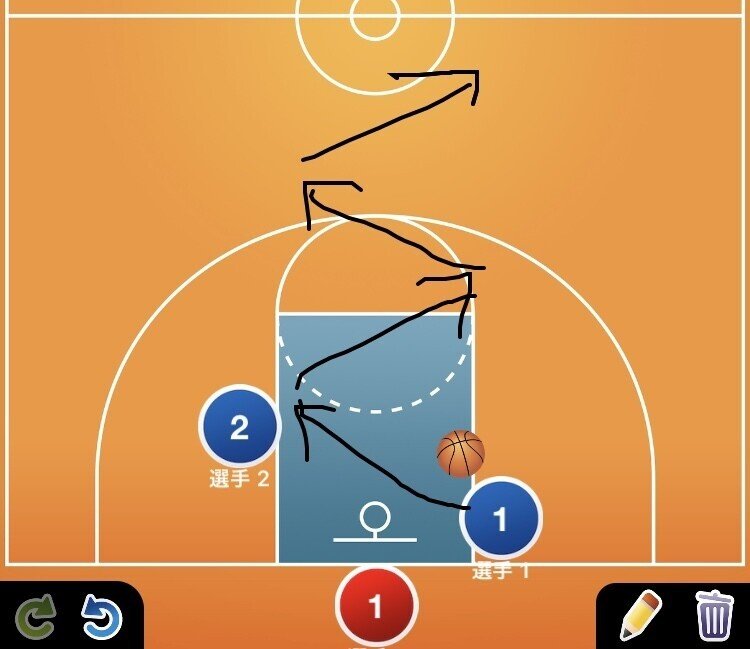

これは、下図のようにエンドラインから2メンパッシングをしながらハーフラインまで上がってきてそこから2on1をするという練習である。エンドラインに2列で並んで、決められた片方がDFとして出て、もう片方がOFとして出る。

2on1がしたいのに、この3.4回のパスの時間まじで無駄だなと考えた。このパスをちゃんとやれと言ってもやらない人が大半だ。

さらには、並んでる時間が長い。

だいたい、こんなパスで前に進んでから折り返して2on1をするなんてシチュエーションが無い。

そこで私はメニューを改良した。

2on1が練習したいなら、ハーフラインからドリブルをして始めた方がよっぽど実戦的である。

DFの列も決めずに、OFの後にDFをすぐ入れそうな方が「おれ残る!」と声を出してDFを1枚残す。

こうすることで、状況判断とコミュニケーションの練習にもなる。2メンパッシングよりもよっぽど有用である。

実戦的という話が出たのでついでにするが、私は指導でよく実戦likeという言葉を使う。

実戦のようにという意味だ。

この練習は実戦likeにできているのか、ということを選手に問う。実際に使えるシチュエーションをイメージして、実戦で通用する動きを練習ですることが大事なのだ。これも効率化の一種である。

シュート練1つとっても、それがどのようなシチュエーションで使えるのか、本当に使うのか考えないと効果が薄まる。

なんとなくで練習する人間は上手くならない。

さて、他にも練習の効率化は様々ある。

1on1はゴール1つに対して2人しか練習できないので、効率が悪い練習だということは前にもちらりと書いたことがある。

ならば、1on1と並行して別の練習をすれば良い。

待っている間にドリブルをつけなんて言う人がいるけど、それは練習にならない。練習に参加している選手の意識は1on1に向いているからだ。

それなら、コーンを並べて、ドリブルドリルをやれと指示したらどうだろうか。それも並行した練習メニューとなる。この意識の差はかなり大きい。

それと1on1は実はあまり実戦likeなメニューでない。長々と1on1する機会は高校バスケではそうそうないからだ。1on1を実戦に落とし込むために、1on1から3on3というメニューを作った。

シンプルにアウトサイドの3枚でパスを何回か回して、ウイングから1on1をするというものだ。

メニューの意識としては、1on1をするというものだが、ちゃんとヘルプもいるし、OFはキックアウトもできるという練習。

OFの目的は、目の前のDFを抜くことだが、その後のことも考え実戦likeになり、また6人でコートを使えるという効率化が図れる。

コーンを使ったドリブルドリルもただやるのではなく、目標を持ってやると良い。

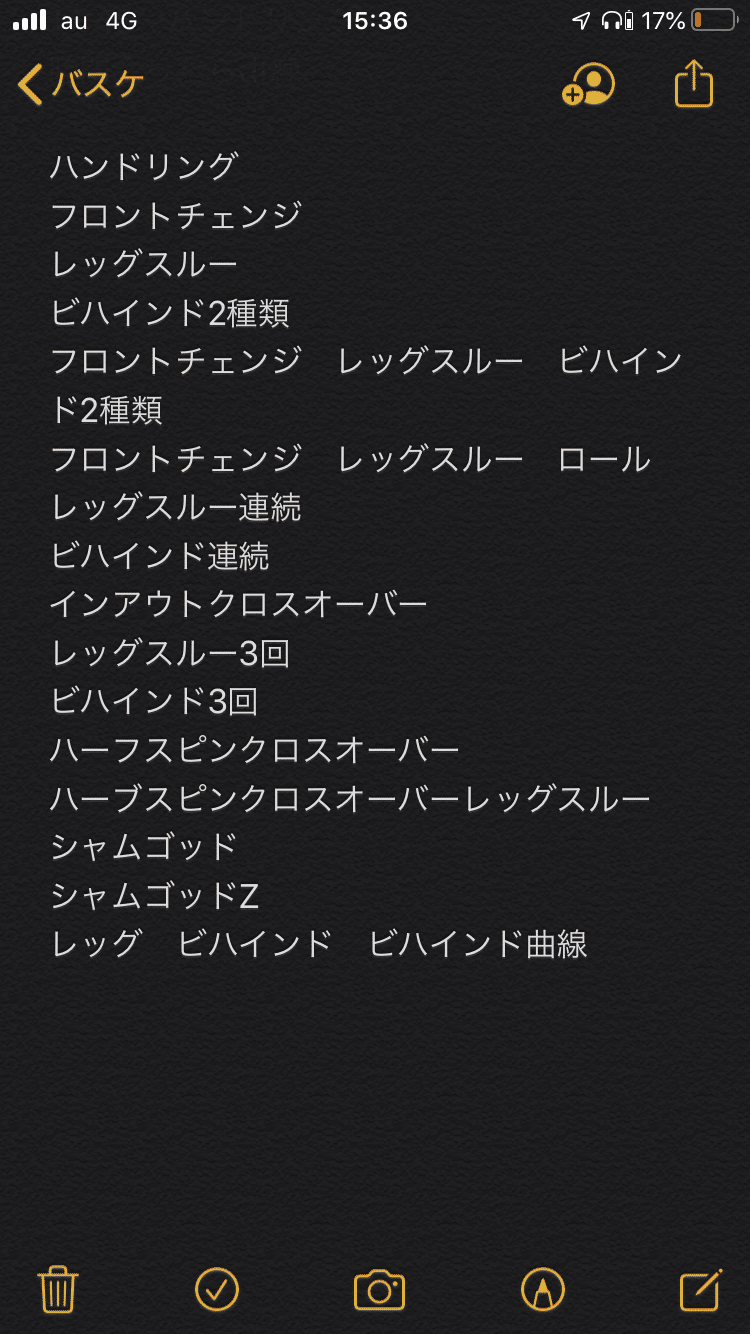

テスト項目を作るのだ。この画像は実際に去年行ったドリブルテストの内容だ。

これをベンチメンバーの評価に含むという話をして、テストに対するインセンティブを持たせる。

などなど…

【まとめ】

時間がないなら練習を効率化

無駄の多い伝統はぶち壊せ

効率の悪い練習になってないか見返す

ムダはとことん省く!

中高時代ほんとに意味あんのかなと思っていた練習、本当に意味のない練習の可能性ありますよね。そういう違和感を見逃さないのも大事です。

意味のない練習はないなんて言葉は嘘ですよね。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?