チームに必要な決まりごと+オフェンスリバウンドについて バスケコーチング#7

こんにちは。高校バスケの監督を振り返り、考える記事になります。前回の記事はこちら。

第7回は、チームの決まりごとについて話していこうと思います。戦術的なDFとかOFの決まりごとではなく、練習中の当たり前にやってるようなことですね。

本当に大したことはないですが、チームをスタートするのに必要な共通意識なのかなと思い、軽く書いていこうと思います。

【絶対にやって欲しくないこと

ベースで考える】

チームの「決まりごと(ルール)」とは、

年間通して意識しておいて欲しいこと。

イメージとしては、「鉄の掟」のようなもの。

であるので、そんなにいっぱいあると、逆に意識できなくなってしまう可能性をはらんでいる。

やる気に満ち溢れた選手しかおらず、

厳格なルールを遵守できるようなチームであれば話は別だが。

私が教えていたのは、そもそも弱いチームなので、勝者のメンタリティなど備わっているわけはなく、幾つかの「決まりごと」を作ることで、

練習をコントロールする必要があった。

そこで、絶対やって欲しくないことをベースに決まりごとを作る。

それをやったら、他の選手から非難される、コーチから怒られるといった状況・雰囲気をつくるのだ。これだけ聞くとマイナスに聞こえるが、これは必ずプラスに働くようにできている。

怒る線引きをあらかじめ決めることができるのは、監督・コーチにとってもプラスになる。

私は人に怒るのが苦手である。

めったに選手にも怒らないのだが、怒るポイントを決めておくことで、思いっきり言うことができるし、これは本当にやってはいけないことなんだと選手に分からせることができると信じている。

そのラインをあらかじめ選手に示すことで、練習を楽しむために、最低限これはやらなきゃいけないんだという共通認識を持たせることができる。逆に言えば、選手はそれさえ守れば、何をしても良いので、自由にプレーできるはずだ。

【実際の決め方】

バスケの練習中に絶対にやって欲しくないことを考えた結果、

「全ての対人練習では、OFがシュートを決めるか、DFがボールを奪うまでプレイし続ける。」

なんてものになった。

何をやって欲しくないかというと、練習中にリバウンドに行かない。ボックスアウトをしない。ルーズボールに絡まない。スティールを狙わない。といった誰でも出来ることをやらないことだ。

バスケは要素が多くあるスポーツだが、中でも誰のボールでもない瞬間をマイボールに出来るかどうかがかなり重要なスポーツである。

リバウンドとルーズボールだ。

特にOFリバウンドとルーズボールは練習の中で意識して取り組み、習慣づける以外の方法が少ない。これらにまず必要なことは、絶対にボールを取るというアグレシッブさに他ならない。

練習でそのアグレッシブさを身につけるには、OFは決め切る、DFはボールを奪うということを徹底させることだ。常に勝負を意識させて、練習させる。これができない人はバスケに向いていないから、これを決まりごとにして余計に意識させるのだ。

【コラム:OFリバウンド】

OFリバウンドに関して、他の記事で書くことも無さそうなので、ここでちょこっと考えを書いておく。

高校バスケの試合のスタッツで最も分かりやすい指標が2つある。

ターンオーバーとOFリバウンドである。

なぜなら、OFの回数の差が分かるからだ。

ターンオーバーが少なく、OFRが多いチームが絶対的に強い。OF回数が多い方が有利なのは言うまでもないことだろう。

また、これらの数字はある個人に集約しやすい。

OFRのスタッツを見ると、誰がOFRに絡んでいるのか、相手チームと自チームのどちらがOFRを取れているかがハッキリと分かる。

OFRがある個人に偏る理由は、ハッキリしている。それ以外の人がOFRに行かないからだ。

では、OFRは何人参加するべきだろうか。

私の考えでは、

セーフティ以外の4人全員がOFRに絡むべきであると思っている。

相手にもよるが、最低3人は必要になる。

「なんかそういうデータでもあるんですか?」って言われたら、調べてないので分からないですが、DFに楽に守らせないために、OFRは参加する意思を見せるだけでも意味がある。

まず、ガードがボックスアウトに意識を割かなければならない。シュートは試投回数を増やせばいつかは入るものなので、OFRの取れるチームに対しては、チェックも厳しめにしなければならない。

じゃあ、OFRに行かない人を行かせるためには、どうするのが1番良いか。

PG(セーフティ)が偉そうにリバウンドに行けと試合中に言い続けることではないだろうか。いくら周りに嫌われようと勝たなければならないのだから、これは必要なコミュニケーションになってくる。

監督よりもコート上の味方の声の方が選手に浸透しやすい。これは、バスケをやってきた人たちならなんとなく理解できることだと思う。

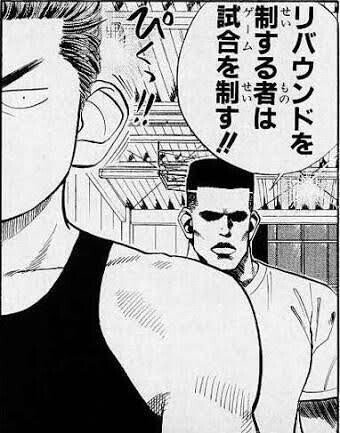

まあ結局のところ、OFRの重要さをチーム全体が理解するかどうかが肝になる。これを指導するときに皆さんご存知の便利な言葉がある。

「リバウンドを制する者はゲームを制す」

なんという金言。この言葉を残しただけでも、

スラムダンクにはとてつもない価値がある。

他には、「レイアップは置いてくる」

「左手はそえるだけ」

なんてキャッチーで、実用的な言葉なんだと感動する。

大きく話がずれてしまったが、リバウンドの重要さを知ってもらうには、スラムダンクを読むことが1番手っ取り早いなんてことがあったりなかったり(笑)

【まとめ】

練習中の決まりごとはあった方がいい。

絶対にやって欲しくないことを決めた方がいい。

リバウンド・ルーズボールは死ぬ気でとれ。

選手をあんまり締め付けすぎるのもよくないが、やっていけないことを怒ることも必要な指導なので、そのラインをあらかじめ決めておくと良いと思います。

今回はこのくらいで。

追記:オフェンスリバウンドの参加人数に関する研究がネットに上がっていた。

この研究では3人はOFRに参加すべきであるという結論にしていたが、リバウンド獲得率で見ると4人の時が51%で最も高いので、どちらが良いかは一概に言えないとも述べられている。

相手のファストブレイクの人数などのリスクも考えるべきなのはもちろんだが、4人OFRに行った時の獲得率が高いのは間違いなさそうだ。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?