研究者必読マンガ「チ。-地球の運動について-」の今後の展開予想

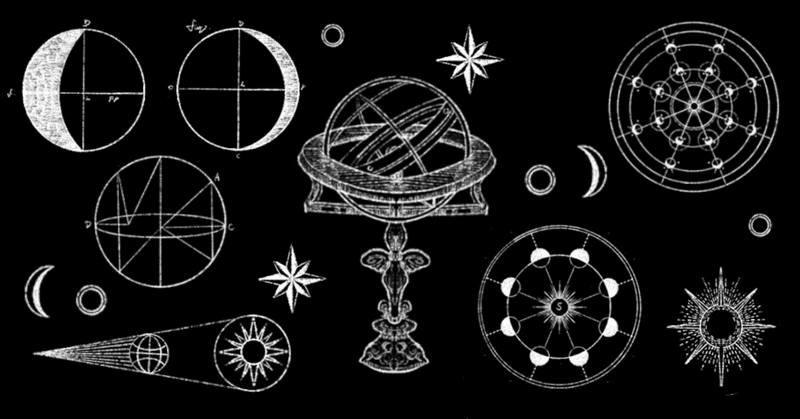

スピリッツ連載中の漫画「チ。-地球の運動について-」は、仮想の近世ヨーロッパを舞台に、天体運動にのめり込む研究者たちを主人公にした苦難の物語である。研究者を目指す者、研究者として苦悩する若い人達に是非読んでもらいたい作品。紹介してみる。(小野堅太郎)

この作品を高校生の娘から教えてもらうなんて、「自分も漫画好きとしてはガタがきたな」と思うことしきりである。現在、三巻まで既刊されていて深い内容にドンドン切り込んでいくストーリーに驚かされた。魚豊(うおと)というなんだかよくわからない名前の作家であるが(鱧が好きらしい)、前作「ひゃくえむ。」という100mアスリート成長漫画も傑作で、二作目「チ。」で作家としての実力が確固たるものであることを見せつけられる。

ネットで検索してみると魚豊氏の好きな漫画が福本伸行氏の漫画全般とウシジマくん、と挙がる中にピンポンが出てくる。ピンポンは私も大好きな漫画で、とにかく登場人物がみんな頑張る。そんで負ける。映画ではセッション、第9地区というように、苦悩しながら限りない努力を続ける作品が好みのようで納得。魚豊氏は日本漫画界のチャゼル監督(セッション、ララランド、ファーストマン)である。ガチ勢をただ描くだけでなく、哲学的思考を織り交ぜながら思考するスタイルに独自性が溢れている。チャゼル監督のララランドのような魚豊氏の恋愛物を読んでみたい。

第1巻はコペルニクスの幼少期を思わせる設定ではあるが、後半から予想外の展開となって驚かされた。ひゃくえむ。がハッピーエンド風であるのに対し、チ。は恐ろしく残酷である。第2巻から新しい展開となるが、3巻の老研究者の病床での涙は、私も「そうだよねェ」と一緒に泣いてしまった。ほとんどの研究者が最後にたどり着く結論かもしれない。残酷だ。

勝手に今後の展開を予想してみる。時代はまだ15世紀で望遠鏡がなく、天体運行の観察が肉眼で行われているため測定精度が高くない。いずれブラーエとケプラーをモデルにした話が始まるだろう。ブラーエは最高に面白いので是非物語に取り込んで頂きたい。小形望遠鏡を使ったガリレオエピソードが本作の最高潮になるような気がする。可能ならニュートンまで行って欲しいが、以前note記事で紹介したようにニュートンは特異なので「チ。」の作品コンセプトに添いにくいように思う。主人公をニュートンではなく宿敵フックにすることで、天才が超天才に執拗に追い込まれる様を描くというのはありえる。

「チ。」は「地」であるが、シンゴジラ、シンエヴァンゲリオンの「シン」と同じく、他の意を含んでいる。「知」「智」「値」が今後のキーワードになってくるだろう。知ること。知恵。叡智。データ値。かな?しかし、「チ。」シリーズとして「血」も是非描いて欲しい。ハーベィをモデルとした血液循環説である。「チ。-血液の循環について-」というタイトルになる。ホントに余計なお世話だが、この作家の医学バージョン漫画を読みたい。

「チ。」の長期連載を望んでいる。ガチ勢を描くことは、負けの美学を描かざるを得ない。勝つ者が極端に少ない研究の世界では、人間ドラマが豊富である。それを面白く描ける作家は少ない(「栄光なき天才たち」は必読)。文系アマチュア研究者を描いた作品として、北九州市出身の松本清張の芥川賞受賞作「或る小倉日記伝」が代表的だが、ストーリーは絶望感半端ない。だが、面白い。魚豊氏には期待が止まない。研究者必読の漫画「チ。」を研究者の皆さんには読んで頂きたい。

全記事を無料で公開しています。面白いと思っていただけた方は、サポートしていただけると嬉しいです。マナビ研究室の活動に使用させていただきます。