私にとっての対話を共放話と仮置き〜バガ・ピグミーやボンガンドの共在感覚と〜

教育現場、職場、医療現場、家庭内、あらゆる場面で「対話が大切」と言われる。しかし、「対話」とはなんなのか?今日、地元葉山の森戸川源流に佇みながら、思索を巡らし、私にとっての「対話」を「共放話(きょうほうわ:共に放つ)」と仮置きしてみた。

下記は、対話の実践者であり研究者である中村一浩が対話をまなぶ講座1期で使った資料からの引用。会話や議論と違うというのは、多くの人の理解と相違ないと思う。

しかし、日常生活の中で出会う「対話」という言葉には色んな温度感・色合いがあり、私が感じている「対話」とは違うと感じることも多くある。

今日、ドミニク・チェンの「未来をつくる言葉〜わかりあえなさをつなぐために」を読んでいたら、"対話"と"共話"という言葉が出てきた。

共話とは互いの発話プロセスを重ね合う話法であるのに対して、対話とはターンテイクを行い、互いの発言をなるべく被せ合わせない話法であるといえる。 p163-164

私にとっての対話とは、ここでいう"対話"でも"共話"でもない。"共話"のように必ずしも重ね合う必要はないし、"対話"のように主体性が交わらないということもない。

じゃあ、どういうことなの?というとこんなこと。

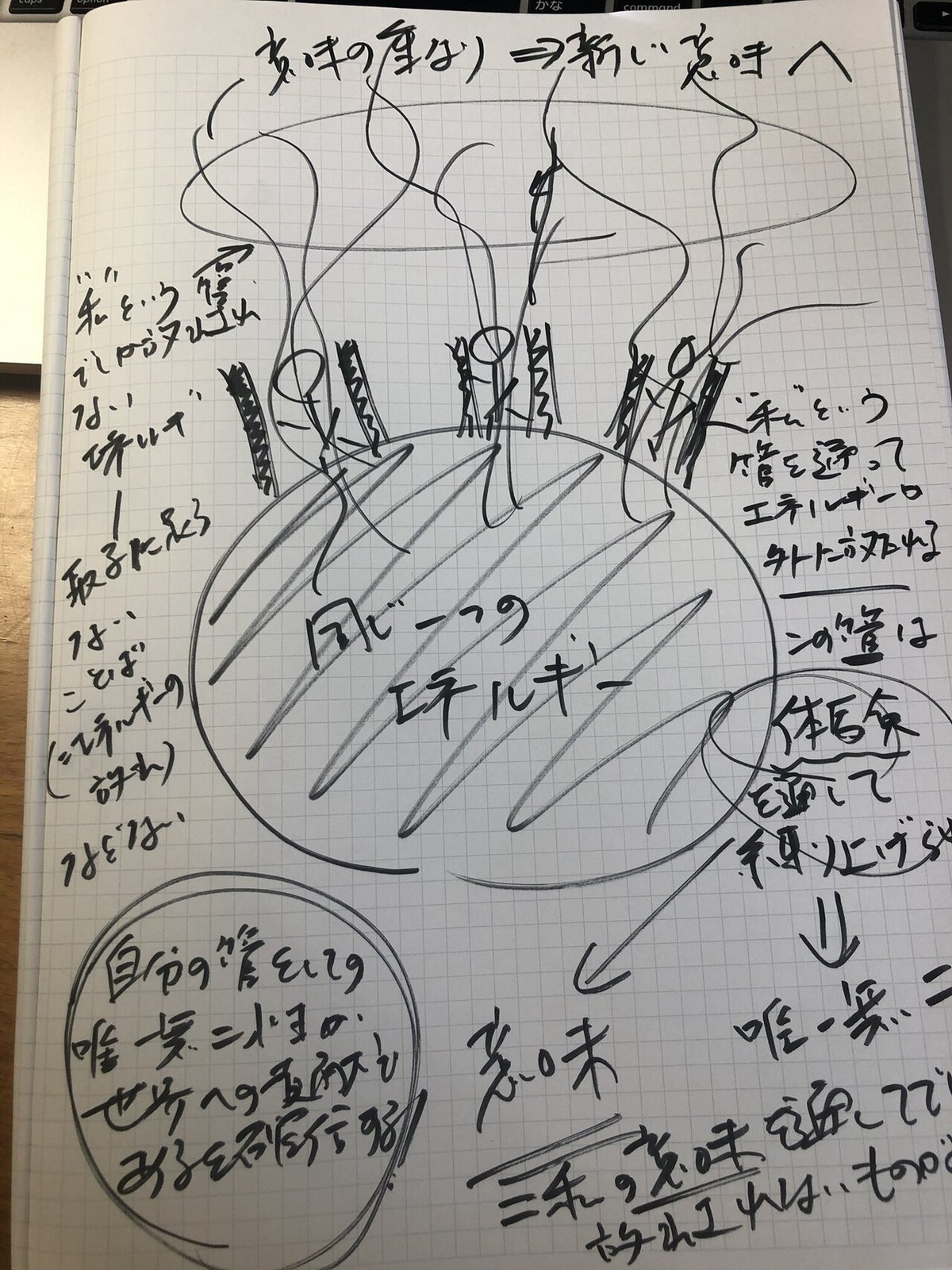

例えば、4人で対話の場を囲んでいるとして、Aが誰に言うとでもなく、対話の場の真ん中に言葉を放つ(話す)と、そこに波紋が生まれ、A自身も含め、場にいる全員に振動が伝わる。その振動に震わされて、この図で言えば、Cが場に言葉を放つ(話す)感じだ。

Aの話題とCの話題は必ずしも同じである必要がない。重なっていても、重なっていなくてもいい。共感も、反証もしなくていい。例えば、Aが娘との思い出を話した時に、Cの何かに触れ、その日の朝のパートナーの言葉が思い出されたらそれを出すこともある。誰かの何かが、他の誰かの何かに響いて言葉が場に放たれる。一見関係ないようでいて、呼び水はそこにあるから、関係がある。

これは、相対しているというより、共に言葉を放っている感覚なので、「共放話(きょうほうわ:共に放つ)」と仮置きしたのだ。

「共放話」は、同じくドミニク・チェンの「未来をつくる言葉」で言えば、バガ・ピグミーやボンガンドの発話と共通点があるように感じる。

バガ・ピグミー族においては、重複も沈黙も社会的には問題なく、むしろ特有の価値とされている可能性がある。 木村はこのような特徴に「拡散的会話場」という用語を当てて分析している。 p186

それはボナンゴと呼ばれ、村の広場で誰かがいきなり独り言を大声で話し始めることを指す。内容は非常にプライベートなことから、集落全体に関する意見までを含むが、興味深いのは誰もそれを面と向って受け止めない点だ。村人は、ボナンゴをしている人のことを無視するし、話す方も気にしないで話し続ける。木村はこの「相手を特定しない、大声の発話」と「投擲的発話」と呼んでいる。 p186

バガ・ピグミーやボンガンドの人々における「完全に対話的でもなく、そうかといって完全に相手を特定しないブロードキャスティングでもない、ある範囲の人々をぼんやりと相手に発話するという状況... P187

彼らは、「共在感覚」の強い人たちのようだが、「共放話」をしていても、同じように、応答しあっているわけではないのに、「一緒に温泉に浸かっているよう」と表現されるような「共に在る」感覚を持つ。

私はこれは、人類がその根底では元々つながっているからであり、自分自身の内側とつながった言葉を出すことで、「結果的に」その「根底」におけつつながりが想起されるからだと思う。

「共放話」という言葉を仮置きして、そこにどんな意味が付与されて行くのかみていくとするか。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?