前向きになれる、フィール・グッドな作品、『カセットテープ・ダイアリーズ』。だが、モデルとなったサルフラズ・マンズールは、この後も波瀾万丈な人生を送っているようだ。

何たる偶然!今日、サンデータイムスのサルフラズ・マンズールのインタビューを興味深く読んで、なるほど、と感心していたのですよ。で、夜時間があったので、NETFLIXを開いたら、まだ観ていなかった『Blinded by the Light』を見つけたので、何となく観始めたら、んんっ??デジャヴ?となって、そう言えば冒頭に”Inspired by true story(実話から着想を得た物語) ” と書いてあったな、と思い、調べてみたら、なんと本人だったのですよ!

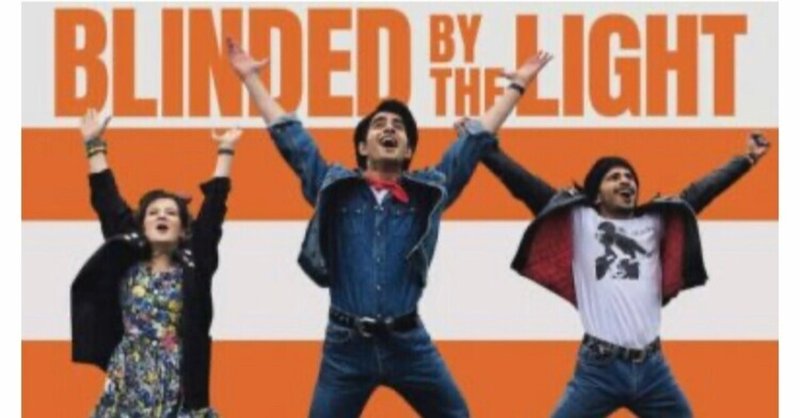

『Blinded by the Light(邦題:カセットテープ・ダイアリーズ)』は、2007年に出版されたサルフラズ・マンズールの回顧録『Greetings from Bury Park: Race, Religion and Rock N’ Roll』を基に、 『Bend It Like Beckham(邦題:ベッカムに恋して)』のグリンダ・チャーダが監督を務めた青春映画。

舞台は、ロンドンの北に位置するLuton(ルートン)という町。パキスタン移民である16歳の青年ジャヴェドは、楽しみも自由も未来もない状況に行き詰っていた。町は閉鎖的で人種差別が蔓延り、保守的な父親マリクは古い価値観で彼を抑え込もうとする。しかも、家庭は労働者階級で家計が苦しく、バイト代も父親に没収される毎日。しかし、唯一ジャヴェドが心を解き放つことが出来るのは、「書く」という作業であり、子供の頃から、感情を詩にしたためていた。シックスフォームに進んだジャヴェドは、友人の勧めでブルース・スプリングスティーンの音楽と出会う。そこには、彼が日ごろから感じていた鬱憤を代弁してくれるかのような歌詞、そしてその鬱憤を吹き飛ばすかのような、強いメッセージが謳われていた。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

ネタバレあります。

まずは、この作品の舞台背景を説明したい。1980年代のイギリスといえば、サッチャー政権。新自由主義に基づく経済政策により、国内経済、競争率が弱まり、失業率が上昇。映画の中でもジャヴェドの父親マリクは、16年間働いたGMの工場を解雇される。また政治不満から、過剰なナショナリズムを訴える右翼政党"国民戦線"の活動が活発化し、移民排斥気運が高まっていた。ルートンのパキスタン移民達は、国へ帰れと罵られたり、自宅に落書きをされたりなど、嫌がらせも横行していた。

ナショナルフロント(National Front、国民戦線)の移民排斥デモ(作中)。

ジャヴェドのガールフレンド、イライザは、"ネルソン・マンデラ解放"のビラを配り歩く左翼の学生。彼女が政治に興味を持ち始めたのは、リベラルな体裁を保ちながらも、実は保守党支持者で白人かつミドルクラスの以外の人々に偏見を持っている父親に対しての反発もあったから。イライザが自宅にジャヴェドを食事に招いた際、父親は彼を「coloured (有色人種)」と呼び(イライザから「今時"有色人種"なんて言葉使わないわよ!」と訂正される)、ジャヴェドはアルコールの飲酒が許されていないムスリムであるにも関わらず、ワインを勧める。つまり、他文化や習慣に関してのリスペクトに欠けている白人中流階級の典型だったのだ。

イライザは、自分の両親のことを「"no society" Tory traitors」と呼ぶ。

このような、政治背景に加えて、時代遅れな父親の束縛。学校初日には「成功したければ、ユダヤ人の真似をしろ。女の子のケツを追いかけるな」と釘をさし(さすがにジャヴェドは「それはレイシズムだよ...」と返す)、「医者になれ、とは言わない。私は典型的なパキスタンの父親ではないからな。弁護士か会計士もしくは不動産業でもいい。選択肢は十分に与えているだろう」とマリクは言う。そのため、ジャヴェドは進学したシックスフォーム(Six form college、大学入学準備のための学校)では、実際は国語を履修しているにもかかわらず、父親マリクには経済学を専攻していると嘘をついていた。

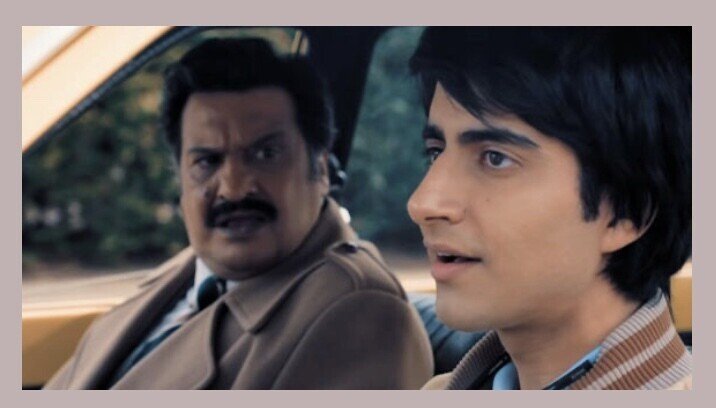

ジャヴェドの父親マリクを演じたのは、BBCのコメディドラマ『Goodness Gracious Me』でも有名な MeKulvinder Ghir。この映画で一番素晴らしい演技を見せてくれた。

小さな町で出口を見つけることができず、悶々と過ごす16歳。そこに現れたのが、ブルース・スプリングスティーンの音楽だったものだから、衝撃を受けないはずはない。実はこれ、物凄く共感してしまうところがある。というのも、私自身も宮崎に生まれ育ち、音楽好きではあったが、16歳で出会ったのが、スミス、キュアー、エコバニ、バウハウス、ザ・ザ、ジャパン、アズテック・カメラだったものだから、音楽の影響でイギリスへの憧れが一気に膨れ上がったのはまぎれもない事実。正直英語がそこまで理解できていなかったので、この映画のように「歌詞」に共鳴したわけではなかったが、音楽の力によって世界が一気に開けたような気がした。

ある日ジャヴェドは、同級生ループスから、「ブルースこそ、このくそいまいましい世界で真実に導く男だ」と、ブルース・スプリングスティーンのカセットテープを渡される。

話を映画に戻すと、ジャヴェドは、国語の先生、ミス・クレイの激励とサポートもあり、地元新聞「ルートン・ヘラルド」にて、ワーク・エクスペリエンス(職業体験)の職を得る。給料が発生しないことに父親は憤るが、ジャヴェドは自分の未来への足掛かりとして働くことを決意する。ある日、モスクに豚の首が掲げられるという、悪質な嫌がらせが起こった。ジャヴェドはこれを取材し記事を書く。記事は新聞の一面を飾るが、父親は激怒。というのも、この日は、姉ヤズミンの結婚式当日で、家族で市役所へ向かう途中に国民戦線のデモ隊と衝突、父親は乱闘に巻き込まれ大けがを負っていたにもかかわらず、ジャヴェドは、ロンドンで行われるスプリングスティーンのチケットを買いに走っていのだ。マリクは口論の末、ジャヴェドの持っていたチケットを破り捨てる。

ライターになりたい、というジャヴェドに「それは仕事ではない、パキスタン人のライターを一人でも知ってるか?」という父親マリク。「ライターは、裕福な両親の元に育ったイギリス人だけができる仕事だ」と続けるが、イギリスに移住してきながら、職業のみならず、習慣や文化、生活のすべてにおいて、線引きせざるを得ない区別化が起こっていたのは言うまでもない。息子の成功は自分の成功、そしてそれは家族全員を幸せにする、という固定観念もあったのだろう。

ジャヴェドの書いた論文が受賞し、副賞としてアメリカ・ニュージャージー、モンマス大学のセミナーへの招待状を受け取る。当然父親はアメリカ行きを反対し、アメリカに行くなら家をでていけ、と言う。ジャヴェドは家を出る。

アメリカから戻った後も家に帰ってこないジャヴェド。母親は夫マリクに「このままだと一生息子を失う。そうなったら、私はあなたを許さない」と説得され、ジャヴェドの部屋に残された『父と息子』という詩を読む。

ジャヴェドの両親と妹は、学校で行われた表彰式に出席する。ジャヴェドは自作のエッセイを朗読する予定だったが、会場に父親の姿を見て、用意していた作品ではなく、自分の言葉で話し始める。「ブルースはかつて言いました。全員が勝利するまで、勝利者というものはいない。僕の望みは、自分と自分の家族の間に壁を作るのではなく、自分の野望へと橋を架けることなのです。それが僕の夢、アメリカン・ドリームなのです」。マリクは理解を示しこう言う。「息子よ。このブルース・スプリングスティーンという人物、私は彼の歌詞を読んだんだが、"一生懸命働け、諦めるな、両親を尊重しろ”と歌っている。この男はパキスタン人に違いない」(笑)。

希望通り、マンチェスター大学に進むジャヴェド。出発の日、マリクはジャヴェドに自分で運転するように言う。そして助手席に乗り込んだマリクは車のカセットデッキにブルース・スプリングスティーンのカセットテープを入れて、父と息子は出発する。

M1はロンドン〜リーズ間をまっすぐに北上する高速道路。ルートンはロンドンから1時間ほどのその途中にある。余談だが、私たち家族も夫の実家のある西ヨークシャーに向かう際にはこの道路を使用する。

後半は、非常にチージーで、特にアメリカ訪問の際の入国管理ですら、フェイクな感じがしたが(「アメリカ訪問の目的が、"ボス"の故郷を見るためとは、これ以上にいい理由はないよな」って、現実には無理だろ!)、結局は全員が納得する形の終わり方で良かったと思う。

監督のグリンダ・チャーダがインタビューで語っていたが、この物語は、舞台がたまたまルートンという小さな町で、主人公がたまたまパキスタン人のティーネージャーだったけど、テーマはユニバースだということ。つまり、このような鬱憤やジレンマは誰もが感じていて、そこから抜け出す方法を見つけようとするのは、普遍的なテーマなのである。否定された若者が、音楽や歌詞に触れて自分自身を見つけ出し、前に進んでいこうという姿勢に視聴者が共感するのは、自ずとそれを受け入れているからなのだ。このような理由で、スプリングスティーンの曲をただのBGMにせず、唄そのものををストーリーに含ませる形で使用したのだという。脚本を担当したマンズール本人も、全てのスプリングスティーンの曲はその意味のあるところに挿入されており、物語の一端を担っていると語る。確かに、その歌詞を聴覚にだけでな視覚に訴えることにより、視聴者を、主人公が感じている衝撃や感動の渦に巻き込む。

歌詞を聴覚にだけでな視覚に訴える演出。プロジェクションマッピングという技法も使われている。

諸事情あって、私がようやく宮崎を抜け出せたのは23歳で、一旦東京に住み、26歳の終わりに念願のロンドンにやってきた。今は故郷宮崎に帰るのが楽しみで、帰国が決まれば待ち遠しく感じるから不思議である。ただ、私にはやはりロンドンが合っているのかな、とも思う(どっちが良いとか、悪いとかではなく)。

冒頭で述べた、サンデータイムスのインタビュー記事だが、マンズールはルートンを出た後、1989年マンチェスター大学ヘ進み、卒業後もマンチェスターに残ったが、24歳で父親を亡くした後、ロンドンでジャーナリストとしてのキャリアを築き始めたという。実は、この記事はマンズールの新著『What About Muslims and Non-Muslims Get Wrong About Each Other』(Headline)からの抜粋で、彼が17歳の時、父親からパキスタンに住む11歳の少女との結婚の準備をほのめかされた(すぐにという訳ではなく、大学卒業後にスムーズに事が運ぶようにある程度の準備をしておく)というくだりから、スコットランド人の現妻ブリジットとの出会い、結婚(式には当日に母親と妹だけが現れたそうで、兄・姉とは現在も絶縁状態らしい)、そして、ムスリムである自分とそうでない妻ブリジット、二人の子供達の子育てに関するお互いの文化・習慣の尊重と妥協について書かれている。この抜粋記事を読んだだけでも、かなり波乱万丈だったことがうかがえるので、もしかしたら、こちらも映画化される日が来るかもしれない。

サルフラズ・マンズールのサンデータイムスのインタビュー記事。妻ブリジットと二人の子供と一緒に。

大好き!ロブ・ブライドン!ジャヴェドの幼馴染マットの父親役で登場。

ジャヴェド(マンズール)にスプリングスティーンを紹介した「本物の」ループ。私は、実はこの人が一番クールなのではないかと思う。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?