【連載小説】あなたと、ワルシャワでみる夢は #9

ワルシャワへ、愛を込めて

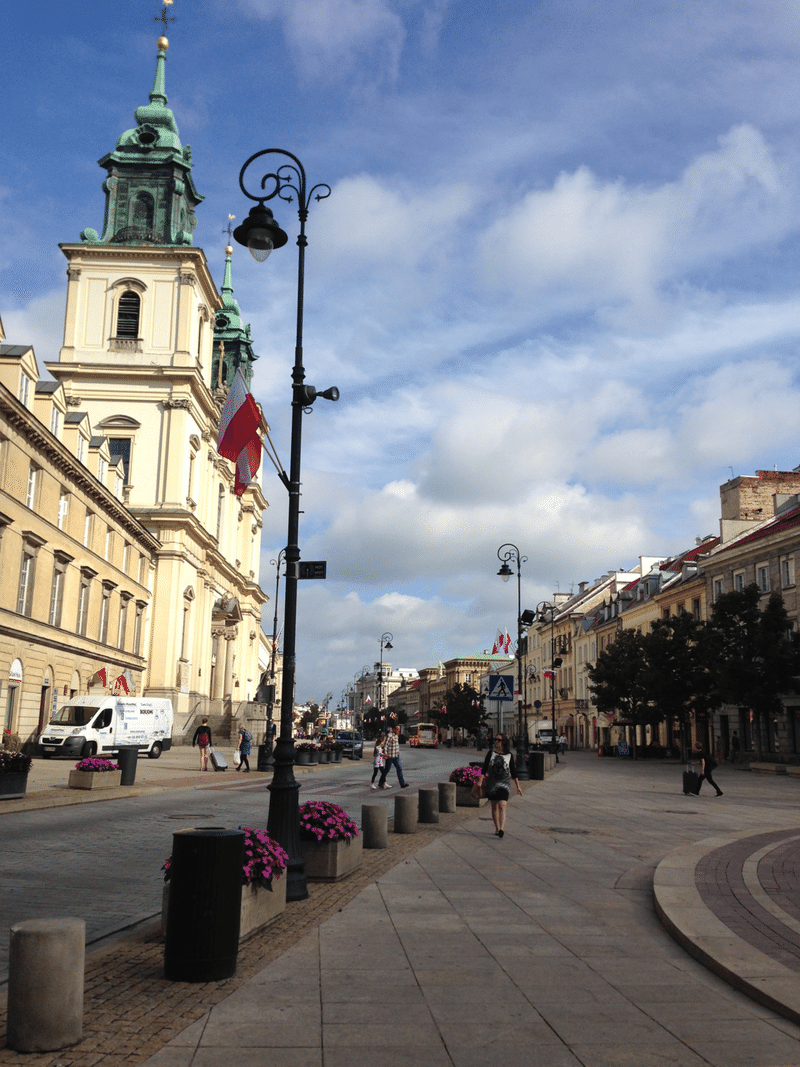

サスキ庭園を出た2人は、昨夜も歩いたKrakowskie Przedmieście(クラコフスキエ・プシェドミエシチェ)通りからNowy Świat(ノヴェ・シフィアト)通りに出た。

右手にショパンの心臓があるという聖十字架教会が見えてくる。

「この時間なら中に入れる。行こう」

遼太郎はそう言い、階段を登っていく。教会の入口に物乞いの老婆が座っているのに稜央は驚いた。

教会の内部は白く明るい。信者らしき人よりも観光客の方が多い。中央部の柱に、どうやらショパンの心臓が祀られているようだった。

「これが…それなのか」

稜央は感慨深くそっと柱に触れる。遼太郎は静かにそれを見守った。柱を離れるとヒソヒソとした声で遼太郎は話す。

「ショパンの遺体はパリで眠っている。ここにあるのは心臓だけと言われている」

「心臓だけ?」

「ショパンは若くして故郷を離れ、長いことフランスで過ごした。最期の時も。しかしどうしても還りたかった。遺言なのかどうか知らないが、とにかく "心" は故郷に還った。俺はお前が弾いた『英雄ポロネーズ』を聴いたときに感じたんだ。ショパンがワルシャワ、祖国ポーランドをどれだけ誇りに思っていたかってことを」

「俺のピアノで、そんなことを?」

「前も話したかもしれないが、俺はクラシックには長けていない。だから有名な演奏者のどこがよくて、上手な素人と何が違うのか、よくわからない。『英雄ポロネーズ』は、自信満々で輝かしくてドラマティックで華やかで…彼はこの曲で "どうだ、俺の故郷ワルシャワは!" ということを自慢したかったんだろうと、お前のピアノを聴いて感じ取ったんだ。他のピアニストとどう違うのかと著名なピアニストの演奏を聴き比べたりもしたが、間のとり方、ため方、いちいち気になってしまって。お前のピアノは素直なんだよ」

「父さん…」

「そうそう、息子…お前にも会わせたことあるが、息子の蓮もピアノを習っているんだ。音楽に関心を持ったから妻が習わせると言いだして。最初はゾッとしたけどな。あいつはどんな『英雄ポロネーズ』を弾くんだろうな…」

そう言って遼太郎は稜央を見て寂しく笑った。

* * *

2人は教会の外に出た。日差しが眩しい。雲ひとつない空が広がっている。

「そういうわけで、ここからはピアニスト川嶋稜央のために、ショパンに関連する場所を案内するから」

稜央は初めて遼太郎の口から出た自分の名前に驚いた。

ふと、先程サスキ庭園で感じた遼太郎の "狂気" を思い出し、そのギャップに胸をザックリと斬りつけられる思いがした。

そう、遼太郎が負った傷のように。

「父さん…」

「…なんだ」

遼太郎もまた呼ばれ慣れていないためか、少し振り向くだけだった。

「傷…左肩の…」

遼太郎は微かに眉を上げた。

「…いつの話してる」

「あの後…大丈夫だったの。ちゃんと治ったの?」

「…大丈夫でなければ、とっくにくたばっているだろう。俺はこんなとこにいやしない」

稜央は目線を落として黙り込んだ。その様子を見て遼太郎は柔らかに声をかける。

「未だに気にしてるのか。お前のせいじゃないと言ったはずだ」

「そう…父さんあの時自分でって…。俺、どういうことなのかずっとわからなくて…」

遼太郎は立ち止まり、稜央に身体を向けた。

「俺は二度、死に損なっていることになる。一度目はその時。左胸を貫くはずがズレてしまった。二度目は薬を飲んだ時だ。まぁ確かにどちらも中途半端だったな。ナイフは小さいし、薬は決して致死量ではなかった」

「えっ…死に損なってるって…ほ、本気で死ぬ気でいたの…?」

「自分の目の前で死んでくれたら、お前も本望だったろう? ショパンの心臓がここで眠るように、お前も俺の胸からえぐり出せれば良かったな」

「何…それ、本気で言ってるの…?」

「冗談であんなこと出来ないだろう」

「か、家族がいるのに…嫁も娘も、あんな生まれたばっかの息子もいて…どうしてそんなこと考えたの?」

「お前がそう望んだだろう? 俺も俺の家族もぶち壊したいと」

「自分の家族より…俺を優先したとでも言うのか…?」

遼太郎はそれには答えず、鋭くじっと稜央を見つめた。稜央は震える手を抑えるように握りしめた。

「怖い…あなたは本当に怖い人だ…」

「お前こそ、そういう俺の…」

言いかけた遼太郎はまだ稜央のことを見つめている。

しかし、フッと力を抜くように表情を緩めると、再び前を向いて歩き始めた。

「今日はスケジュールが詰まってるからな。次の目的地に行くぞ」

遼太郎の背中を見つめながら稜央は、先程しまい込んだ高揚感を再び引き出した。

自分の中から嫌悪が剥がれ落ちた後に現れた父に対する羨望と、この美しいほどの狂気に満ち、そして "弱さ" を見せた父と同じ血が自分にも流れているのだという高揚感だ。

遼太郎はズボンのポケットに手を入れ教会の階段を降り、しばらく進んだ後で振り向いた。

稜央はまだ教会の扉の前で呆然と立ち尽くしていると、足元で老婆が空缶を稜央に向かって差し出し何か言ってきた。

遼太郎は「早く来いよ」と笑顔を浮かべて言った。

#10へつづく

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?