おウちに帰ろう でンしゃ

残業を終えた俺は、疲れた足を引きずり、アスファルトの地面を眺めながら帰路についていた。

仕事をまだ覚えていない新人の失敗を補うために、無駄な時間と労力をとられるのにうんざりだというのに、今から家に帰らねばならない。

先日、娘が彼氏を連れてきた。結婚するのだと既に決まったことのように話していたが、髪を染めて、耳にピアスを空けて、禁煙に成功した俺の家でタバコをスパスパ吸っていたのが”彼氏”というのを、俺は絶対に認めたくなかった。

そして俺は娘の目の前で怒鳴ってしまい、家族間はいまとても険悪だ。

帰りたくないな。

しかし悲しいことに月末のため、居酒屋などに行く金銭的な余裕も行動力も今の俺には無かった。

無人の改札を通り、冷たいコンクリートの階段をあがり、終電間際の電車のホームにやっとの思いでついた。

泥酔したサラリーマンが椅子に寝っころがっている。ゴム人形のように肢体を垂らし、大きないびきを喉から鳴らし、顔を真っ赤にして眠る顔はなんとも幸せそうだ。

俺は邪魔しないようにイスの端ギリギリの位置に腰を下ろして電車を待っていた。

幸い、終電は遅れているらしい。電光掲示板には「まもなく電車がまイりまスス」と、赤い文字で表示された。珍しい誤字だなぁと俺は疲れた脳でぼんやりと思っていた。

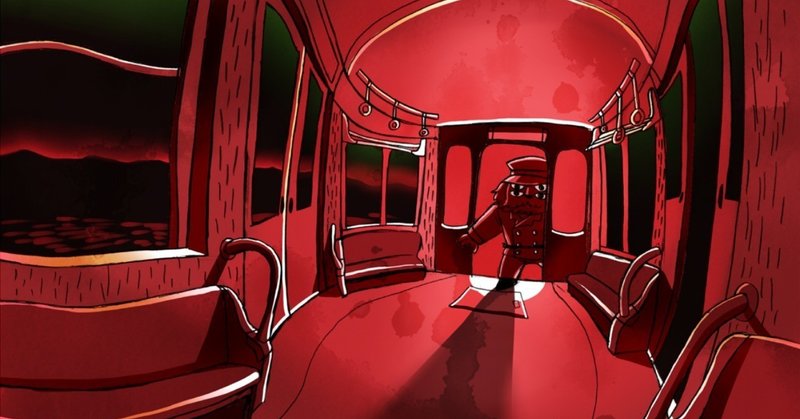

やがて電車がやってきた。ガラガラだ。いつもは気にして観察などしないが、この電車は妙に古い気がする。車両も、3両しかない。珍しいこと続きで少し気分が上がった。

なんのアナウンスもなく電車の扉が開いた。中は…木造だ!何かのプロモーションなのだろうか。俺は快適な椅子に座りたい思いでサッと乗り込んだ。バンッと乱暴な音を立ててドアが閉まった。

沈むように体の体重を椅子に預けた。4駅分はゆったりと休める。

そう思って俺は目を閉じようとした。

しかし、汗だくの若い男にいきなり肩を乱暴にゆさぶられた。

「おい!おい!アンタ、金を持ってないか!」

男の目はなんとも悲痛そうで、血走っている。とても必死そうだ。

「な、なんなんだあんたは。やめてくれ迷惑だ」

俺は肩を掴んでくる男の手を振り払おうとしながら訴えた。

ただでさえ疲れているのに面倒事はごめんだ!

「いいから、金をだせよ!殴るぞ!」

恐喝だ。

「やめろ。冗談じゃないぞ!」

俺は男を思い切り突き放した。すかさず車内非常通報装置で異常を伝えようとする。

無い。

そんな馬鹿な。こんなご時世に無いものか。

とにかく男から身を守るために身構えようとした。しかし、男は大きな手に既に捕まっていた。

緑の車掌の制服っぽいものを着込んだ、巨大なけむくじゃらの妙な生き物だ。

ゴリラのようにずんぐりむっくりした胴体の上に獣の頭が乗っかっている。

「お客さんん。切符を拝見いたしますう」

どこか疲れたような声で異形の車掌は話しかけてきた。

「ひい!」

悲鳴をあげた男は、とてつもない形相でもがいている。

「お客さんん。この切符は無効ですう。乗り越し分の料金をお支払いくださいい」

「はなせえ!」

まるで会話になっていない。巨大な車掌は「仕方がありませんん。降りてもらいますう」と言って、走行中の電車の扉をガラリと開けた。すごい速度だ。風の音がゴウゴウと鳴り響いている。車掌はそのまま手に掴んだ男を車外に放り投げた。えっ。

わああと男は外の闇に消えて行った。鈍い音がした気がする。

車掌は扉を閉めると、こちらに向いて、のそのそと歩いてきた。

「切符を拝見いたしますう」

俺は慌てて定期券をだそうとした。定期券の入っているパスケースには、いつのまにか小さな紙切れが入っていた。

切符だ。

俺は何も考えずに切符を差し出した。車掌は切符の端をはさみで切った。切符を私に返すと「ありがとうございますう」と言って、別の車両に移っていった。

俺は崩れ落ちるように椅子に座った。

電車の中を一通り調べた。3両しかなかったはずなのだが隣の車両にいくら移動しても端の車両にはたどり着けない。よく見れば木造の車内はところどころ赤いシミがついている。緊急停止ボタンもなく、車内は俺以外に誰もいない。窓の外は奇妙な夜景だった。ビルの類は見つけられず、一面黒い地面の荒涼とした大地に、赤いものがぽつぽつ転がっている。それがなんなのかはなるべく考えないようにした。

くたびれて座って待っていると、走行中にもかかわらず突然すべての扉が開いた。

びっくりしたが、俺はそのまま座り続けた。何もできないからだ。

扉が閉まると、隣の車両から車掌が現れた。

「切符を拝見いたしますう」

俺は恐る恐る切符を差し出した。

「お客さんん。この切符は既に有効ではありませんん。」

「えっ」

なんだと!俺は慌ててどうにかできないかと言った。

「乗り越し分の料金をお支払いくださいい」

金だ。そういえば最初の男が恐喝をしてきたが、こういう事だったのか。

俺は薄い財布から、千円札を取り出した。車掌はそれを受け取ると「ありがとうございますす」と言って立ち去って行った。

追いかけようとしたが、車掌は音もなく次の車両に移り、姿を消した。

お釣りはないのか。現金は残り千円札2枚と百円玉1枚と一円玉5枚。どうやらこのお金の数が俺の寿命らしい。

それからも走行中に扉は一定の間隔で開いた。

そのたびに車掌が現れ、金を取っていく。一円玉が一枚ずつなくなり、百円玉も一枚ずつなくなった。

その間に俺は窓を開けて助けを求めて大声を出すも周りには誰もおらず。待てども待てども駅にはつかず。携帯を見ていてもテンプレみたいな圏外表示しか現れない。車掌に降ろせと言えば「降りればいいじゃないですかあ」としか返って来ない。

一定の間隔で開く扉の先に足を踏み出せばいいという事らしい。

「できるかよ」

溜息をついて椅子に寝転がった。どうやら俺はここで死ぬらしい。

ネットに書けばオカルト好きな奴が喜びそうな状況だなぁと呑気に考えていた。

そうしているとついに最期の千円札が車掌の手に渡った。

腹を括ろう。遺書でも書こうか。誰か見つけてくれるといいのだが。

そう思いたつと、手帳にペンで書きこもうとした。

…俺はここで死にます。怪異に巻き込まれました。

少ない財産は全て妻に与えます。

妻よ、私が亡くなっても誰かと再婚しなさい。

愛しています。お前のおかげで俺は幸せだった…

いざ書こうとすると、内容が雑然としていて困った。

妻のこと、財産のこと、仕事の引き継ぎのこと、最期に手羽先とビールを飲みたかったこと。

あと書かねばならぬことといえば、娘のことだ。

俺といえば仕事ばかりで、中学生以降の娘の事はあまりわからなかった。

妻に任せすぎたのだろうか。良い子に育ってくれているはずだと思っていたがあんな男と付き合っていたとは。いや、今はそんな事を考えている場合ではない。

考えたくない一心で、窓の外を眺めた。これは走馬灯なのか、今までの人生が窓の外に景色となってそこに現れた。

裕福ではないが厳しい家庭で、バイト三昧の学生生活で、未成年からかっこつけで喫煙して飲酒して、高校卒業して一人で遠方まで働きに出て、そこで妻と出会い結婚した。

「自由にすれば」。そういって俺は実家から追い出されたように思っていた。親の本心は今となってはわからないが、もういいや。

景色は赤黒い大地に切り替わった。ここで終わりだ。

俺は遺書に「娘へ 自由にしろ」と書き込みを始めた。

しかしそこで扉が開き始めた。

放り投げられるのだけはごめんだ。

俺は遺書のページを開いたままの状態で手帳を胸のポケットにしまうと、扉の前に立った。

開き切った扉を目の前に俺は一歩を踏み出した。

踏み慣れた地面の感触が足を通して脳に伝わった。

そこは俺の家の近くの駅のホームだった。

戻ってこれた…。

唖然として立ちすくんでいると、後ろから疲れた声が。

「ご乗車ありがとうございましたあ」

聞こえた。振り返らないぞ。深呼吸をして歩き出すと、扉が閉まる音が響いた。

「次はあぁ~おうち~…おうち~…」

改札に向かう途中、ちらっとだけ電車の窓が目に入ってきた。そこには今から家に帰らんとする堅物そうなサラリーマンが一人、車内に立っていた。

電車は深夜の闇に消えていった。

俺は足を引きずって改札を出た。疲れた。もう歯磨きをしないで風呂も入らないで寝たい。妻に怒られてもいい。思い出して誰かに語るのも勘弁だ。

そう思って顔を上げると、目の前に軽自動車と娘の彼氏君がいた。

「あ、あのドウモ」

「…」

私は黙って眺めていると、彼氏君は私にぺこぺこと頭を下げてきた。

「この間はスンマセン。禁煙してたって知らなくて。帰りが遅いってあいつが心配してたんで、俺も仕事で遅くなったんでちょっと駅に寄ってみたといいますか何と言うか」

「そうかそうか。ハッハッハッ」

私が笑い出すと彼氏君はたいそう驚いた様子だった。

「ありがとう」

私は彼氏君の車に乗った。

家に帰ろう。

あの夜から俺は終電には乗っていない。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?