[自己紹介note] 私の独立までのキャリアについて。

はじめましての人は、はじめまして。桜井と申します。

私のような名もなき人間も、ツイッターで多くのフォローをいただいていることもあり(本当にありがとうございます)、「きちんと自分のキャリのことを書こう!」と思い、このnoteを書くことにしました。

まず、なにをやっているのか

現在、HONE(ホーン)と言う屋号で、静岡県をはじめとした地方企業さまを中心にマーケティング・ブランディングのお手伝いをしています。ただマーケティング・ブランディングを提案するだけではなく、それらの力で成果を返すことを信条に仕事をしています。2021年2月末に独立しました。

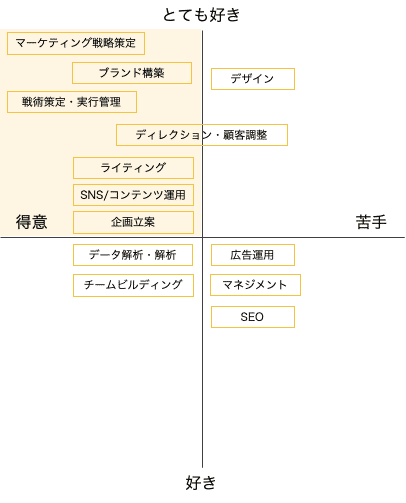

手前味噌ですが、こんなことを得意としています。

【得意としている仕事】

・マーケティング戦略策定(企業の目的に応じてリソースをWHO/WHAT/HOWのフレームに合わせて正しく設計すること)

・ブランド構築(収益性を高めるため強いブランドづくり、思想を言語化してVMVに落とし込むブランドづくりの両軸を行えること)

・コンテンツディレクション(戦略を戦術に落とし込むフェーズで一貫性を持ち、ブランドを毀損せずにコンテンツ制作を進行・運用していくこと)

・ライティング、SNS運用、広告運用(私より得意な人はたくさんいますが、戦術フェーズの実行をお手伝いするときもあります)

ちなみに現在、短期〜中長期で携わっている案件を挙げると、以下のような感じです(クライアント名は出せないのですが業務のイメージとして)。

・農業の事業承継を増やすための新規事業支援(市場調査・現地インタビュー・ポータルメディア制作・取材〜コンテンツ制作)

・採用マーケティングの手法を活用した、求人メディアに頼らないリクルート支援(自社が新しいメディアとなり、note/SNSを活用して採用アプローチを実施)

・新規事業開発および組織開発支援(既存事業に加え、新たなサービスを企画しながら、同時に組織開発も行う)

他にもいろいろと携わらせてもらっていますが、世に出せるタイミングが来ましたら、改めてお知らせしたいと思います!

ちなみに直近ではMakuakeを活用した熟成日本酒のプロダクト開発支援・ライティング・PR戦略を考えてみました。これからD2Cとして販売していく予定です。

以上が私の「いま」の簡単な自己紹介とスキルセットの紹介でした。

では私が独立まで、どんなキャリアを歩んできたのか?を書き連ねてみようと思います。もしお時間に余裕のある方がいらっしゃれば、お読みいただけると嬉しいです。

キャリア前半(1年目〜6年目)

ちなみに私のキャリアのダイジェストはこちら

— Takato Sakurai / Marketing×Local (@LOCAMA_AT) August 15, 2021

・新卒でメディア営業を丸4年間

・5年目、新規ブランド立ち上げで営業・企画・編集を担当。ドブ板営業&激詰め上司の元で半分鬱になる

・半鬱の時、26歳でマーケティングに出会う(マーケが一縷の光に見えた)

・グロービス東京校でマーケを学び始ぶ

(続

私は大学卒業後、新卒で求人メディア会社に就職しました。結果、この会社で34歳までキャリアを築くことになるのですが、ちょっとだけ変わった経歴を持っているので順を追って説明していきます。

営業時代(1〜4年目)

新卒から4年目までは求人広告の営業をやっていました。平凡な求人広告の営業ですが、私が入社した2009年は昨年起こったリーマンショックの影響で求人が激減した恐ろしい年でした(自社も数十億の赤字を計上しました)。

※流用:朝日新聞デジタル

製造業や飲食店は雇い止めを出し、社内でも希望退職公募の発表がありました。数百人が一気に辞めていったと思います。そして、発行していたフリーペーパーがみるみる薄くなっていく驚きを今でも覚えています。基本給が一時的に減り、新卒初年度はボーナスカットでした。

その後、業績は徐々に回復し、私自身もそれなりに営業実績を積み上げ、4年目になるころには大手顧客を担当し、社内で全社賞を取るくらいには営業が慣れてきました。営業って結構ちょろいな〜と思っていました。いわゆる、うぬぼれていたんだと思います。

ただこの当時から思っていたことは「たくさんの求人広告を売る=偉い」みたいな風潮が大嫌いだった、ということです。求人広告は採用できなければできないほど、広告をリピートしてもらえるので媒体社は儲かります。でもそれって、おかしくない?とずっと思っていました。今でも思っています。

なので新卒時から「広告枠が1番小さいもので採用できたらいいじゃないか?」と本気で思っていましたし、顧客をキャンペーンや体の良い企画で刈り取ることで存命しているメディアがあればすべて潰れれば良いとさえ思っていました。ここで問題なのは「ゴール=自分たちの受注」と捉えているところであり、求人メディアが本質的に解決しなければならないことは「顧客の採用」である、という点です。しかし、受注をあげることや、競合他社とのシェア争いに勝つことが実質的な評価につながる姿を目の当たりにし、どうすればこの状態を変えられるのだろうか?と考えるようになりました。

ただ悪いことばかりでもなく、新卒1年目に出会った上司に教わった「約束を守る」というシンプルなメッセージは、今も私のビジネスポリシーとなっています。とても当たり前のことですが、当時、まだ学生気分の私に基礎を叩き込んでくれたことは感謝しかありません。その上司はお互い前職を辞めていますが、今もたまに連絡をさせていただいています。今もなお、たくさんのチャレンジをしていて、とても尊敬できる人です。

新規事業時代①(5年目〜6年目)

続いては私の1つ目の地獄の時代、新規事業立ち上げです。自社新規事業として、愛犬家を対象としたペットフリーマガジンの営業(一応拠点責任者)・企画/編集の兼務として着任しました。

営業をかじっていた私にとって「やっと実力が試せるときが来た」と言った感じで、実務に当たりました。しかし売るのは無名のブランド。そして地方の新規事業はお察しの通り、戦略がありません。戦術「しか」ありません。さらに、戦術といっても「1日数百件のテレアポ」と「週数十件のアポ」をこなす程度です。そして無名のブランドを一刻も早く収益化せよ、という途方に暮れるミッションを果たすこと。売れなければ毎週会議で詰められ、月次の会議では部長・取締役から詰められ、次第にKPIが肥大化し、達成できないくらい高い行動目標が設定されるも誰も声を上げることはできない。そして1日でも数字が動かないとゲキが飛ぶ・・・いわゆるブラック企業のオペレーションというものを経験しました。この時もメディア営業特有の「売上をあげる=正義」といった考えは根底にありました。

もっというと「売上を上げるための受注キャンペーン」「売上を上げるためのトークスクリプト」「売上を上げるための編集企画」など、すべてのKGIは売上であり、そこに顧客はおろか、読者も不在でした。

そして、そんな毎日を2年近く過ごしていると、だんだん判断力がなくなっていくんですよね。相談しなければならないこと、相談しなくてもいいことの境目がわからなくなり、次第に何事も自分で判断できなくなりました。

この時の私は、マーケティングのマの字も知らない新規事業の特攻隊だったため、「売れない自分が悪い」と本気で思い込んでいました(もちろん悪いのですが)。たぶん、半分鬱病になっていたと思います。1日1円も売れないで事務所に帰ることよりも、「自分でお金を出して多少売上を積んだ方が楽だな」と本気で思っていました。そして次第にテレアポをしたり、顧客の前に出るのが怖くなっていきました。

売れない原因の1番は自分の力不足にありますが、当時の私にはそこに、読者に求められることを知る方法や、自社商品・サービスをより魅力的に表現するコンテンツ・クリエイティブスキルや、競合他社を鑑みた競争戦略を検討する、といった知見も、心の余裕もありませんでした。目の前が真っ暗な状態でした。

グロービスとの出会い

そんな6年目ある日、先輩から「グロービスはいいらしい」という話を聞きます。なにがいいのか理解はしていない私でしたが、藁も掴む気持ちでとりあえず体験入学してこよう、という軽い動機で東京に向かいました。

参加したグロービス体験会では、MBAを取得してバリバリ働き、キラキラしている卒業生が夢を語り、体験会参加者の皆さんも大企業のマネージャークラスが多く、これは住む世界が違うぞ・・・とちょっと居心地が悪かったと記憶しています。

しかし仕事では新規事業で鬱病寸前、打ち手はなく、戦術はドブ板営業するのみ。そんな丸腰の私にとって、グロービスは新しい可能性であり、一縷の光のように見えました。「絶対に自分のレベルでは追いつけない自信はあるけど、ここで逃げ出したらいけない」と直感的に判断し、グロービスに通うことにしました。結果この判断は正解になるのですが、特にここで学んだ「クリティカルシンキング」と「マーケティング」のロジックは私の第2のビジネスの基礎となりました。

マーケティングとの出会い

社会人6年目(27歳〜28歳)にしてやっとマーケティングに出会うこととなります。当時のマーケティングの講義では、「マーケティングとは売上の仕組みをつくること」と教わりました。当時、特攻隊だった私にとって、「売り上げの仕組みをつくる」という言葉は、頭をハンマーで殴られたような衝撃がありました。

そして「やっぱり売上って仕組み化できるものだよね!ドブ板営業で駆けずり回り、ディスカウントした結果、数万円の広告を売り歩くことは(必ずしも)正しくないよね!?」と、心には別の火が灯り始めました。薄々感じていた自分の心のわだかまりを言語化、フレーム化してくれるグロービスが光であり、同時に「この途方もないと思われるロジックを学ばなければならないのか・・・」と恐怖を感じました。

はじめて、市場環境分析→事業戦略策定→マーケティング戦略策定の大切さを学び、ファクトをきちんと捉えるためにフレームワークを使うこと、正しい戦略を実行するために健全なディスカッションを行うことを学びました。

私の中でマーケティングとはキラキラ輝く魔法ではなく、泥水をすすっていた地獄のドブ板から脱出できる希望でした(ある意味、光ってますけど・・・)。上記の経緯でマーケティングに触れることとなり、手にしていた書籍が小説からビジネス本に代わっていきました。当時は以下のような本を読んでいました。

といいつつ、当時読んだ本を振り返ると、、マーケティング系の本よりもマインドや組織変革の本が多い気します(笑)。まぁ、今と好みはそう変わっていないということですかね。

キャリア後半(7年目〜10年目)

・MBAスクールにて自分がまだまだ未熟者だと思い知る

— Takato Sakurai / Marketing×Local (@LOCAMA_AT) August 15, 2021

・30歳の時、新たな事業立ち上げとしてWebマーケチームを作ることに

・某経営コンサルに2年間つきっきりで集客ノウハウ(How)を学ぶ

・その後、マネージャーとなり戦略(Who/What)を学び直す

・森岡さんの書籍に出会いまくり、たくさん読む

(続

グロービスに通い始め、平日はドブ板&ゲキ詰めをくらいながら、休日はグロービスを受けに静岡から東京へ通う、というなかなかハードな座組みがスタートしました。

精神的にもお財布的にもつらかったですが、「クソみたいな現状を脱出できるかもしれない」というモチベーションが私を鼓舞しました。ここでのクソとは、クソみたいな環境を招いた・または変えられない自分に対しての憤りが1番大きかったように思います(もちろん、他者のせいにもたくさんしましたけど)。

徐々に鬱から真人間に戻ってくると、ブラックオペレーションの生存者バイアスよろしく、ほとんどの詰めに慣れてくるようになりました。「ああ、また言ってるわ」と聞き流せるようになり、要所だけ押さえて、「あとは顧客のため、消費者のために汗を流そう」と割り切れるようになりました。そして、グロービスのおかげもあり、徐々に業績が上向き、新規事業部署の最後の1年は部署内で最も売上・利益を出すことができました。ある程度の型はつくれたのではないかと思っています。

そうして新規事業立ち上げからおおよそ4年、また新しい部署へ異動することとなりました。

新規事業時代②(7年目〜)

さて、ここから新規事業第2弾が始まります。はじめの地獄から脱出し、ストレス耐性がつき、セールス&マーケティングの素養も多少ついた私は、少しだけ自信を取り戻しつつありました。

今度のミッションは「地方×Webマーケティング×代理店の型をつくること」。2016年当時の静岡県のWebマーケティング市場は、都内からのトレンドの影響もり、徐々に紙→Webに移行しつつありました。

※正確な市場分析は以下のnoteにまとめておきました(地方の現状を知りたい場合はこちらをご参照ください!↓noteは2020年当時のものです)。

当時30歳くらい。次はなにを学べばいいのか?と考えていたところで、デジタル・Webマーケティングに携われる機会を会社からいただくことができました。さらに本事業を推進するために船井総研さんに2年間、伴走をしていただくことになりました。経営コンサルタントとしてのビジネススタンス、Webマーケティングで勝つための戦略、組織運営、営業方法など、WHO〜HOWまでをみっちり教えてもらいました。

船井総研さんは、中小企業に特化したコンサルティング会社で、業種ごとにコンサルタントが分かれていることで有名だと思うのですが、私がお世話になった専門部隊は「フリーペーパー・印刷会社がWebマーケティングで売上を作るための戦略・戦術・組織づくり」に長けているチームでした。

↓の書籍を書いている皆さんです。

地方では船井総研さんのことをあまりよく思われない人もいるかと思いますが、私が出会った船井総研さんの人は皆とても優秀で、勤勉で、志を持っていました。仕事を辞めた今でもたまに連絡を取っています。一生の出会いをいただいたなぁと思っています。

Webマーケは売れる、しかし結果は出ず。

Webマーケティングを活用して営業をし始めたところ、出向く先々で多くのニーズがありました。「Webサイトを新しくしたい」「社内のデジタル化を進めて行きたい」「Web広告を試してみたい」などなど。名の知れぬ中小企業の一社員が話を聞いてもこれだけ多くの要望を聞けるのですから、Web化の流れを身をもって体感する機会になりました。

中には某大手テレビ局や、某インフラ会社などもお取引をいただくことができ、Webマーケティングは求められているんだな・・・!と感じる一方で、Web広告やLPを作っても、成果が思うようにあがらないことが続きました。一生懸命顧客の要望を応えても、思うようにいかない。なぜだろう、と当時の上司と一緒に頭を悩ませました。

その当時、手を動かす仕事は一通りやってみました。

実務としてやってきたこと

・Web広告運用(GY・Facebook/IG・LINE)

・Googleタグマネージャー管理

・SNSオーガニック運用(IG)

・Googleマイビジネス運用

・コンテンツSEOライティング

・LP制作(WF/デザインラフ制作)

・サイト制作(サイトマップ/WF/デザインラフ)

・ノーコードLP/サイト制作

・Web接客ツール運用

・メール/LINEマーケティング(CRM施策)

できることが増えれば売上はどんどん伸びていきますが、目覚ましい成果は出ません。でも企業にとってWeb・デジタルの取り組みは新しい試みであるゆえ、そこまで詰問はされません。恐らく、このまま受注し続けても事業自体は伸びていくんだと思いました。「こうゆうもんですよ」と言えば顧客を言いくるめることもできたかもしれません。

しかし、「売上を上げる=正義」とは感じられない私に取って、売上だけが上がり続ける状況は、決して喜ばれることばかりではありませんでした。

違和感に気づき、覚悟を決めた大型案件

ある某大手インフラ会社と長期契約をいただくことになり、そこで顧客とやりとりをしていると「うちは●●さん(大手代理店)を通さなければならないから」と言われました。はじめ、何を言っているかよくわからなかったのですが、次の打ち合わせには大手代理店の営業担当(4〜5名)が私たちの提案の上流工程を「管理費」という形で入ることとなりました。

その大手代理店で働いている人には優秀な人がたくさんいるんだと思います。ただ、私が約6ヶ月仕事をともにして感じたのは、「私たちが提案していたことに、言いたいタイミング(かつポジショントーク)で口を出す」「顧客にも高圧的で、商談中はどちらが顧客かわからない態度を取る」「うまく行かなかったら下請けとされた私たちのせいにし、自分たちの身を守る」などの行動が見られ、さらにこれらの言動を大手代理店がさも当然のような振る舞いをしているのを見て、1つ決心しました。「私は顧客のためになることをしよう」と。

と同時に、大手代理店に権力がなくなったら、ブランド力が失墜したら、パフォーマンスのみの勝負になったら全然勝てるな、とも思いました。そこで、私は顧客の成果に向き合うプレイヤーになろう、と改めて心に決める出来事となりました。

事業戦略の大切さに気づき始めた10年目

社会人10年目になり、WebマーケティングのHOWだけではなく、WHO/WHATにもっとこだわらなければ、、、!と考えるようになり、ブランド・マネージャーの資格を取ったり、もう一度グロービスに行ったり、自分なりに学び直すようになります。

そして「成果を出すために何が必要なのか?」を日々のアウトプット(実務)により徐々に解像度を高めていけるようになりました。このあたりから徐々に具体と抽象の行き来ができ始めてきたんだと思います。

ただ広告を出す、コンテンツ・クリエイティブをつくる、というだけではなく、顧客の事業構造(ビジネスモデル)を理解し、どこの売上・利益をあげれば事業インパクトが大きいか?という視点で考えるようになりました。そうすることで、徐々に「顧客の成果に向き合うこと」の本質に近づいてきたような気がしていました。

※当時やっていた仕事(一部)

ただ顧客からのオーダーに応えるのではなく、どんな事業課題を解決しなければならないのか?消費者の顕在的・潜在的それぞれの欲求はなにか?それはどのように表現すれば行動変容まで繋がるのか?について考え、実践していきました。

キャリア後半(10年目〜11年目)

・32歳、一通り学び実践に出始めた際、地方で戦略思考およびマーケティングが浸透していないことに絶望する

— Takato Sakurai / Marketing×Local (@LOCAMA_AT) August 15, 2021

・もう一度MBAスクールに通いながら、ブランドマネージャーの資格を取る

・たくさんアウトプットをしていたら静岡で共鳴する仲間と出会う(感謝)

・ここでモラハラ老害上司とご対面する

(続

新規事業のWebマーケティング事業を任されてから2年ちょっと、Webトレンドの助けもあり、事業は右肩上がりに伸びていきました。しかし↑で書いた大手代理店の取り組む姿勢や、Webマーケティングのリテラシーを縦にしたエセマーケティング・エセブランディング業者も増加してきたため、ただ地方企業の成果に向き合うだけではなく、「正しいマーケティング・ブランディングを浸透させるにはどうすればいいだろう」と考えることが多くなりました。

↓そのときのことを思って書いたnoteです。

さらにこのあたりから森岡さんの書籍を改めて読み直す機会も増えました。

私がいつも過激なことばかり発信しているにもかかわらず、心優しい(けれど同じように熱い気持ちを持った)マーケティング仲間が静岡に増えてきました。ハタから見れば同業界の競合となる存在ですが、ミレニアル世代だから?なのか、競争ではなく共創という気持ちで「地方のマーケティングを盛り上げていこう」という意思統一ができていたんだと思います(その輪は今も尚広がっています)。自分たちだけでは捌き切れない仕事量であれば、同じ志を持った仲間とリソースをシェアしながら進めていく、と言った感じです。自分1人が儲かればいい、という思想はなく、全体最適を考えてくれる、とても賢く、心強い仲間たちです。

↓のようなイベントも皆さんと行いました。

同じ志を持ったマーケティング仲間がいる静岡の会社

ここ2〜3年で静岡のマーケティングは、仲間である皆さんのおかげで飛躍的に成長を遂げていると思います。実務ベースでも能力値が高く、信用のおける方が多数いらっしゃるのはもちろん、みな同じ方向を向いているというのが大きな原動力になっています(ツイッターでも日々絡ませてもらっています)。

※そんな仲間たちとデジタル庁の平井大臣を迎えたウェビナーを開くこともできました。

【YouTube LIVE告知】

— Takato Sakurai / Marketing×Local (@LOCAMA_AT) October 25, 2020

デジタル改革担当大臣の平井大臣とセッションを行う機会をいただきました!静岡県内の企業のデジタル化を推進している同志の皆さんとの共催です。

参加は無料!YouTube配信も行いますが事前申し込み制となりますのでぜひお申込ください~!

※申込リンクはリプ欄からどうぞ🙇♂️🔥 pic.twitter.com/0cBOfkwqIU

ここでモラハラ上司のご対面

と、ここまでWebマーケティングから始まり、マーケティング・ブランディングそのものを学び始め、顧客の事業構造を理解し始めるところまで堅調に進められてきたのですが、ここでキャリア最後の難関を迎えることとなります。

内部の組織問題というのはとても厄介な存在で、私自身もできるだけ対話をし理解をしよう、理解を得ようとしましたが、最後まで成し遂げることはできませんでした。簡単にいうと、私の身の回りに山口周さんが提唱している「オールドタイプ(おっさん状態の人)」と呼ばれる人材がわんさか集まってきてしまったのです。

※ニュータイプの時代より抜粋

(ニュータイプの時代より)

なぜ、多くの企業は「試す」ことができないのでしょうか。よく聞かれるのは「リスクを取れないから」という理由ですが、では、さらに突っ込んで「なぜリスクを取れないのか」という論点を深く掘ると、そこに「撤退が下手」という要因が浮かび上がってきます。

多くの企業・人は「変化の時代においてはチャレンジが大事だ」と言われれば、それはその通りだ、と同意するはずです。しかし、実際のところはなかなかチャレンジできず、ズルズルと従前の取り組みを続けたまま、無為に時間を過ごしてしまう人が多い。理由はシンプルで、そのような人は「始められない」のではなくて「やめられない」のです。

山口さんが定義づけられた通り、オールドタイプは年齢によるカテゴライズではなく「状態」であるため、おじさんだろうが若かろうが、オールドタイプになり得る可能性があります。

老若男女のオールドタイプを見てきた私ですが、どうしてオールドタイプになってしまうのか?について間近で観察した結果、いくつかの特徴があったためここに羅列してみたいと思います。

オールドタイプの特徴

・過去の成功体験が忘れられず、失敗を恐れている

・信じられるものがないため、疑い深く、原則性悪説になる

・総じて自分に自信がない、そしてそれを隠している

・自分に自信がないがゆえ、ステータスに頼りたがる

・プライドが高く、自分の過ちを認められない

・義憤や志がなく、意思決定の基準が他者の目

・多様な考えに寛容性がなく、価値観を変えられない

・外部との交流を拒み、殻に閉じこもっている

(オールドタイプ同士で群れる)

ざっとこんな感じです。簡潔にいうと、意思を持たないタスクワーカーです。

彼ら・彼女らは「売上・利益を上げること」や「顧客・消費者のために働くこと」にはあまり興味はなく(表面上、そう見せることはありますが)、「自分たちの居場所をつくるため」にこそ働きます。自分たちの存在価値をなくさないように、日々働くわけです。それが前向きであればいいのですが、私から見ると「新しいものを拒み、古い自分たちの価値観を捨てられない人たち」に見えました。ガンダム風にいうと地球の重力に負けた人たちです。コロニーには行けなかった。

そして徐々に今後の自分自身のキャリアについて本格的に考えるようになります。

キャリア後半(12年目:独立)

・33歳、社内の変革PJにて組織変革に携わり、約50年間変わらない組織と相対する

— Takato Sakurai / Marketing×Local (@LOCAMA_AT) August 15, 2021

・成長をとめた老害たち(若手・ベテラン含む)に痺れを切らし、真正面からファイティングポーズをとってしまう(大い反省

・結果、干される(降格・減給される)

・それでも地方のため、顧客のためにワークを続ける

(続

当時、自部門の組織変革に加えて、全社の組織変革のパイロットメンバーとして、レガシーな組織に向き合う機会をいただきました(社長直轄案件)。平たくいうと組織変革です。字面はかっこいいのですが、新規事業①同様、なんともドロドロした、今思い出しても二度と経験したくないような泥仕合でした・・・。

DXや組織変革は究極の我慢くらべ

私はDX(デジタル・トランスフォーメーション)、組織変革の専門家ではありませんが、変われない会社・組織・人の近くに身を置き、変えようと最前線で体を張った立場として言えるのは、「DXや組織変革は究極の我慢くらべだ」ということです。

変われない会社・組織・人の話を1時間も聞けば、勘の良い人は変えるべきポイントがすぐわかると思います。しかし、変えようと急いではいけない、と感じました(急いで変えようとして失敗した私の経験より)。変われない彼ら・彼女らにも、それぞれの人生があり・仕事観があります。変われない人には変われない理由があります。そしてその思想が間違っているとも言い切れません。なぜなら、仕事観にスタンスはありますが、正解はないからです。

結果、私は急いでしまいました。すぐに組織を変えなければならないと考え、オールドタイプの皆さんを前に正論で殴り合いをしてしまったのです。これがいけなかった・・・。

オールドタイプは自分たちの立場をわかっているケースが多いと思います。自分たちが時代に取り残されていることをわかっている。しかし、それに目を背け、完全にスポイルされるまで自分の今の存在にすがっていたいんだと感じました。賢い人であれば、それをわかった上でオールドタイプをうまく生かすんだと思いますが、私はそれがとにかく許せませんでした。もっとクレバーにやればいいのですが、私の思想(顧客・消費者ファーストではない思想)に反した行動をしている人を見過ごせませんでした。

会社から少なくないお給料をもらっていて、それなりの役職についているのにもかかわらず、自分の意思を持たず、自己肯定・承認欲求のためだけの戦術論を語り(もちろんそこに戦略はない)、顧客・消費者不在のタスクワーカーに成り果てる姿を見るのは本当につらかった・・・。悩みのレイヤーは異なりますが、入社5年目の売上が伸びずに鬱になっていた当時の私の心境よりも闇深いものがあったかもしれません。

ただ、そんな環境下でも私は地方の顧客・消費者のために忠義を尽くそう、と心に誓い日々の実務にあたっていました。

・34歳、NewsPickの企画で刀の森岡さんに学べる機会を見つける(2回選考があると聞き、受からないよな〜と気楽に申し込む)

— Takato Sakurai / Marketing×Local (@LOCAMA_AT) August 15, 2021

・60万円受講料+交通費・宿泊費×15回分くらいかかるが、家族には内緒にする

・受講後、急に独立しようと思い立つ

・2021年1月にとある事件(ここでは言えない)が起こる

(続

そして、そんなあまりコンディションの良くない最中に出会ってしまったのが、森岡毅さんの「実戦マーケティング・ブートキャンプ」でした。本講義はNewsPicksのメルマガで認知したんだと思いますが、見た瞬間に申し込みをしていました。

※現在、講義の模様は動画にもなっています。

ただ、この講義は選考があるとわかっていたので、応募しながらも「まぁ、地方で無名の私じゃ受からないでしょ〜」と半ば諦めていました。しかし、数週間後に一次選考通過のお知らせ。その後、二次選考であるビデオ審査も通過してしまい、60万円の振込書をいただくことに(そして家族に内緒で支払うことにしました)。

私は森岡さんこそ「日本で1番、マーケティングを使って結果を出せる人」だと思っています。それはP&GやUSJでの実績はもちろん、書籍やインタビューを読んでも「この人はガチだ」と感じざる得ないオーラを持っているからです。そして刀のミッションである、「マーケティングで日本を元気する」というメッセージにもとても共感しています。森岡さんに直でマーケティングを学ぶことができれば、今以上の自分になれるかもしれない、今の環境がより良い方向に変わるかもしれない、という希望を持ち、静岡から通うことにしました。

刀式リブランディングを学び、独立へ

いよいよ最終章、独立へ進み出すことになります。2020年9月から2021年2月まで森岡さんおよび刀の皆さんから「マーケティングを実戦することの意味」を学びました。マーケティングは実戦学のため、座学や本から本物のマーケティングを学ぶことはできません。

私自身も、まだまだマーケティングはマスターできていませんが、「なるほど、実戦機会でのマーケティングの活用方法はこうやっていくのか」という勘所は学べたと思っています。そして、学んだ後に感じたのは、あとは実戦経験を積みまくるしかない・・・!ということです。「わかる」と「できる」は天と地ほど違いますから・・・。

そのタイミングと同時に、社内でショッキングな出来事が起こります。極めてセンシティブな内容なのでここでは書けないのですが、辞める決心をするには十分すぎる出来事であり、「もうこの会社でなくてもいいかな」と心に決め、その日に退職の旨を伝えました。

・事件をきっかけに「あ、やめよう!」と決心する

— Takato Sakurai / Marketing×Local (@LOCAMA_AT) August 15, 2021

・その足で退職届を出し、1ヶ月後に会社を辞める

・顧客はすべて引き継ぎ、手持ちもなく、収益の目処もなくなる

・独立後、お金がなさすぎてとりあえずコロナ無利子の融資を受ける

・2021年2月独立、仕事がんばる ← この6ヶ月間は別途まとめます!

その後、1ヶ月間の引き継ぎ期間に私が売上・利益を計上したすべてのお客さんを後任に引き継ぎ、会社を辞めました。

転職ではなく、独立した理由

転職先もいくつか検討し、選考も受けましたが、結局は独立の道を選びました。なぜ転職ではなく独立したか?その理由は以下の通りです。

・人に雇われる限り、「変われない会社・組織・人」の問題は必ずまたどこかで起こる。また変われない人たちと対峙するのは時間・労力・コストがかかる。そしてそれらは時に自己実現を阻むモノである。であれば会社に所属する、と言うこと自体がとてもリスキーであると考えたから。

・仕事を辞めると伝えた際、私のような人間と一緒に仕事をしたいと声をかけてくれる人がいたから。

・マーケターとして自分がどこまで成果を出せるのか試してみたかったから。それも「会社にいる自分」ではなく、個人としてどこまで通用するのか?を確かめたかったから。会社員時代の成果はいくつかあるが、それは会社の資産を活用して成し遂げたモノではないのか?本当に自分自身の実力なのか?が懐疑的だったから。

パンデミックにより、外的環境がとんでもないことになっています。私自身、今後どうなるかわかりませんが、独立して半年、なんとか死なずに生きています。国のコロナ対策の恩恵に預かり、お金も借りることができました。きっと生きていれば、死ななければなんとかなるでしょう!

以上が私の約12年間のキャリアでした。

独立してからの6ヶ月間も現在進行中でいろんなことが起こっていますが、それはまたの機会にまとめていきたいと思っています。

こんな私ですがマーケティング・ブランディング領域において力になれることがあればお気軽にご相談ください!私のような無名マーケターができることがあれば、全国どこでもお手伝いさせていただく所存です。

こんなクソ長い文章を最後まで読んでくださる方はほぼいないかと思いますが、(もしいらっしゃれば)本当にありがとうございました!またどこかでお会いしましょう!オンラインでもお気軽にお声がけくださいっ!

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?