【新入社員向け研修資料】論理的・批判的思考のススメ

ちょうど昨年、新入社員(一部中途社員)向けにロジカルシンキング・クリティカルシンキングについてまとめた資料があり、「withコロナ」の時代にまさに使えそうだな・・・と考え、公開させてもらいます。

あくまで私個人の見解となるため、識者の方の見解とは異なる可能性があります。本内容において内容の保証は出来かねますので、あらかじめご了承ください!

もし少しでも興味をお持ちの方は、記事最下部にDLデータも用意していますので、各自ご利用いただければと思います。

はじめに

本資料は以下の書籍から考え方や事例を適宜抜粋しています。論理的思考とフレームワークの実践的な事例を知りたい方はぜひご一読を!

本資料で得てほしいこと

「問題解決力」と「価値創造力」の2つが育まれるといいな、と思っています。そしてその後、「志」を身につけてほしいと考えています。

「論理的に解決方法を理解し、乗り越えられる武器」と「絶対に乗り越えるという想い」が大切だと思っているからです。

頭と心の両輪をバランス良く組み合わせ、課題に打ち勝っていきましょう。

論理的思考・批判的思考の違いとは?

まずはこの2点について整理をしてみたいと思います。

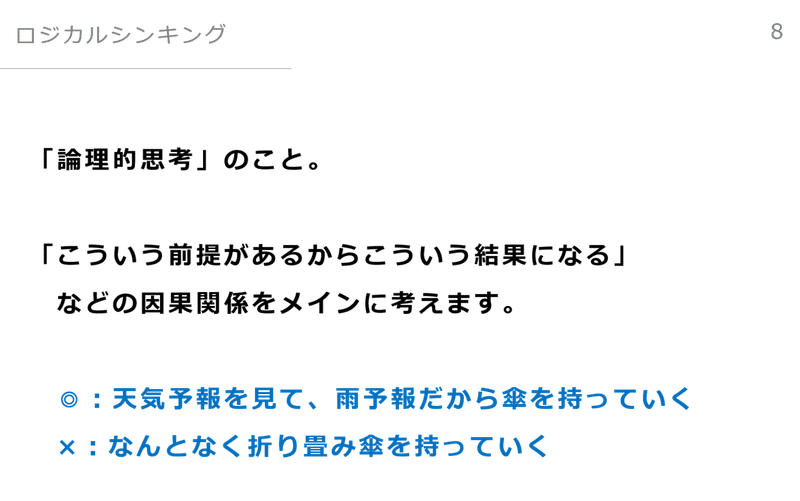

論理的思考(ロジカルシンキング)とは前提条件を鑑み、結果を考えること。

一方、批判的思考(クリティカルシンキング)とは様々な確度から客観的な思考をめぐらせること。

ちょっとわかりづらいですね。。。

2つを比較すると以下のようなイメージです。

クリティカルシンキング(様々な確度から客観的な思考をめぐらせる)の選択肢の中に、ロジカルシンキングがある、と言うイメージです。

(本書より)

問題が「何か」を特定すること、その問題をどのように「解決するか」を考えること。この2つがビジネスパーソンにとって価値がある。受験勉強は用意された問題を「解く」ことがゴールだった。社会に出てからは問題を「定義」し、さらに「解き方」までを求められる。

「勉強ができる」ことと「頭の良い」ことが違う、というのは上記の違いだと個人的には解釈しています。

問題解決とは

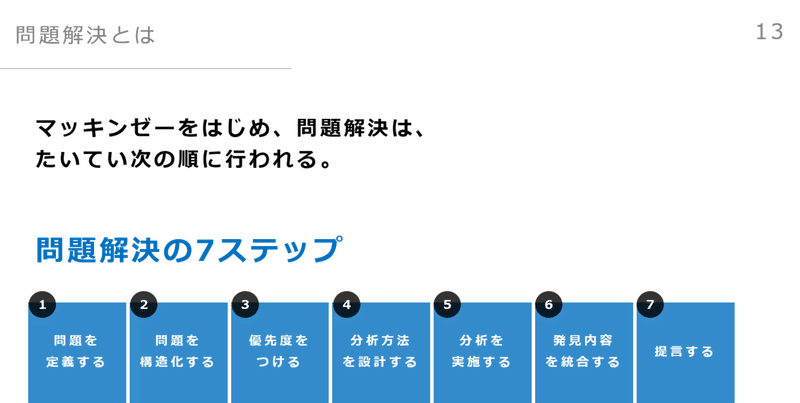

ロジカルシンキング・クリティカルシンキングの違いがわかったところで、次は問題解決のプロセスを見ていきましょう。

問題解決のステップは以下の通りとなります。

なによりも大切なのは「①問題を定義する」と「②問題を構造化する」という部分。ここにロジカルシンキング・クリティカルシンキングが活かされてきます。

(本書より)

コインの裏側に解はない

例:

いまのチームの問題は新規獲得率の低下です。

→ だから新規をより多く獲得しましょう。

これでは答えになっていない。コインを裏返しただけ。なんの洞察もない。知りたいのは、その現象(新規獲得不足)が引き起こしている本質的な問題。

イシューはなにか

「①問題を定義する」と「②問題を構造化する」上で最も大事なのが「イシュー=論点」を決める、ということです。私が学んでいたグロービスでも一丁目一番地は「イシューはなにか?」を問われ続けました。

そしてイシューとは何を論じるべきか?ですが、その際にもう1つ必要なことがあります。それは「仮説」です。

仮説がなければ実証ができません。イシューを決める際には仮説もあわせて持ち合わせる必要があります。

先ほどの「新規獲得が不足」している場合、どんな仮説が考えられるか?について例を挙げてみました。そして挙げた仮説を構造化してみると、①~⑤の通りとなります。

①絶対量の不足

アプローチの量が足りていない

②獲得率の低下

商談時の獲得(受注)率が低い

③スキルの低下

営業自身のスキルが足りていない

④商品力の低下

販売する商品の魅力そのものがあまりない

⑤モチベーションの低下

営業自身のモチベーションが足りていない

①~⑤をさらに掘り下げて構造化する必要はありますが、論点を決め→仮説を立て→構造化し→事実を検証する、という流れは大方理解できたのではないかと思います。

(本書より)

科学者は仮説を繰り返す

科学者は必ず仮説を持った上で現象を観察する。いったん、これが本質だ、と決め打ちして現象を見る。たまたま一発ではまることもあるが、たいていは当てはまらないものが出てきてしまう。無理矢理現象をねじ曲げるのは政治家か官僚、使えない管理職で(?)、科学者は仮説を繰り返す。そうして正しい仮説に近づいていく。

ここで問題解決の事例を1つ紹介したいと思います。

※ラッセル・リンカーン・エイコフ著:『問題解決のアート』に掲載

あなたならどう解決しますか??

最適解は以下の通りと書かれています。

なぜ「エレベーターの前に鏡を置く」ことが最適解なのか?というと、「そもそも問題とは何だったのか?」という問いに立ち返る必要があります。

問題は「エレベーターの待ち時間が長いこと」。問題の本質は時間の長さを解消することではなく、「時間の質を高める」というのがイシューだったというわけです。

(本書より)

「仮説を立てる」コツを1つ伝授。それは「あまのじゃく」になること。

つまり、疑い深くなること。

「世の中では当たり前になっていること」

「普通はこうでなければならない」

→ 本当にそうか??と疑ってみる。

※紙媒体である必要があるのか?(Webでもできるんじゃないか?)

※イベントをビジネスホールで実施する必要はあるのか?(カフェや飲食店でもできるんじゃないか?)

※毎日オフィスに出勤する意味はあるのか?(リモートワークでも十分代替できるのではないか?)など

これから生き残るビジネスパーソンとは

ここからは「生き残るビジネスパーソン像」をいくつかまとめています。少しでも参考・共感してくれたら嬉しいです。

「虚をつく」ことの代表例がプレステとWiiのSTP戦略。任天堂は「子どもや老人がTVを楽しむ」という虚をつき、成功をおさめました。

本田宗一郎さんも「悪い子」こそが会社をよくする、と仰っていたそうです。常識を疑うことの大切さを説かれています。

既存の枠組みを壊すことは誰でもできることではありません。ただし、今あるものを壊さない限り、新しいものは生まれてきません。

変化とは「現状を否定」することです。変わることを恐れず、楽しんでいきましょう!

フレームワークとは

皆さんが思いつくフレームワークとはどんなものがありますか?例えば、こんなものがあります。

フレームワークを使うときのまず注意しなくてはならないことは「MECE(漏れやダブりがないか?)」ということです。

例えば「ロジックツリー」を使う場合。ロジックツリーは「結果や現象」を分解するときに使います。

ロジックツリーの事例をもう1つ、「利益」という事実を分解した場合、どこまで分解できるでしょうか?以下の図でMECE(漏れやダブり)になっているか?を考えてみてください。

↑のロジックツリーの「通行人数」は「たまたま通りかかった人」と「小売店を目的にして来店した人」が混ざっているため、「入店率」では正確な指標にならない可能性があります。

このようにMECEになっているか?は細かくチェックしていきましょう。

フレームワークは判断基準となる

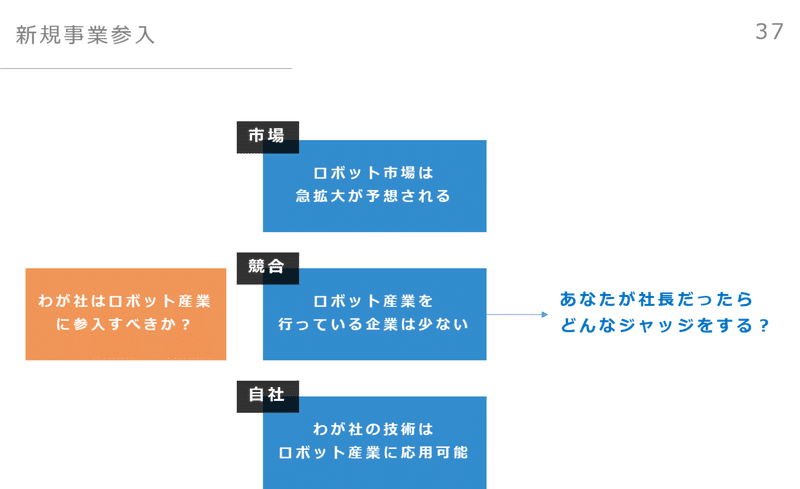

もう1つだけフレームワークの事例を紹介します。続いては3C分析。

自社・市場・競合の3つのCからなる3C分析は、事実から判断するときにとても役に立つフレームワークです。

以下の与件であなたが社長だったら、どんなジャッジを行いますか?

結果は参入したけれど、失敗したそうです(実際は介護用ロボットの導入の話です)。しかし後日談としてその企業は大成功した。なぜでしょうか?

介護用のロボットではなく、介護士をサポートする「パワースーツ」として開発し、大ヒットしました。

はじめの仮説は間違っていましたが、検証→失敗→改善することで新たなニーズに合わせて成功をおさめた、というわけです。

(本書より)

ハーバードのクレイトン・クリステンセン教授は、「ディスラプター(破壊的参入者)に対抗する唯一の方法は、セルフ・ディスラプション(自己破壊者)、すなわち、自らがディスラプターになることだ」と看破している。

自分の首を絞めかねない部隊を、あえて自社内に作るのだ。それによってイノベーションが起こる。

おわりに

すべての思考法・フレームワークを紹介できたわけではありませんので、この資料を見ればビジネスのすべてがわかる!というわけではありませんが、これから求められる考え方については体系的にご理解いただけたのではないかと思います。

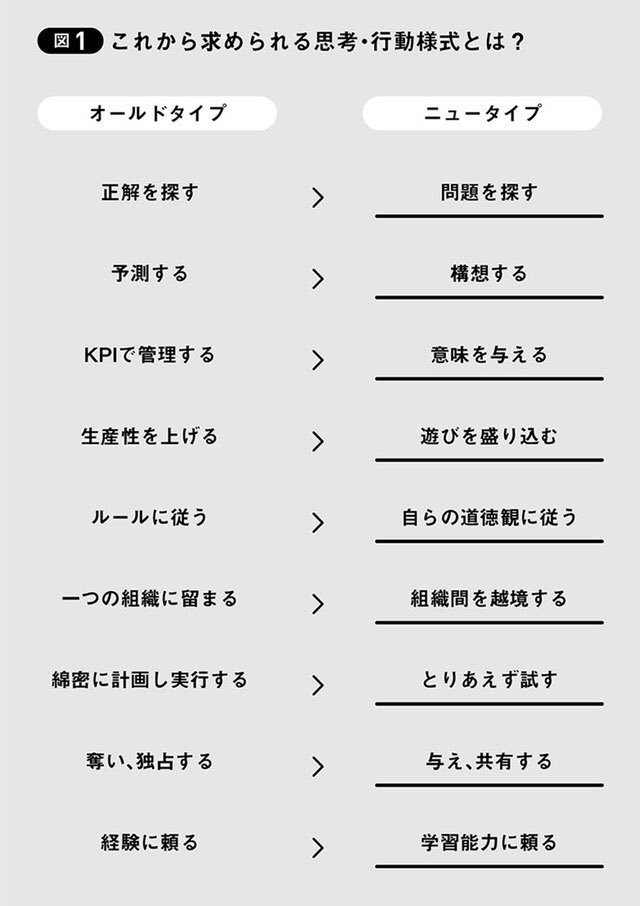

おわりに、私が好きな山口周さんのニュータイプの時代より、これから求められる思考・行動様式について流用して終わりにします。

◎これから求められる思考・行動様式とは?

「withコロナ時代を生きる模範解答」なんてものはこの世にはありません。みんな解がない中で、問題を見つけ仮説を立て、検証するしかないのです。

検証の結果、失敗したとしても、失敗の中から気づきを見つけて、次の仮説を立てればいい、ただそれだけです。

しかし黙々と仮説→検証を繰り返すのは辛いと思うので、遊びの要素を加えたり、志を同じくする人を見つけ、共闘したり、あくまで自分の道徳観に従って行動したりと、自分を突き動かす原動力をいくつも持っていくことが求められると考えています。

もしこのnoteを通して私のことを「同志」だと思ってくれたのならめちゃくちゃ嬉しいですし、ぜひコミュニケーションをとりましょう!(主にはtwitterにいるため、お気軽にフォロー・DMください!)

これからも自分の正義と志を持ち、自分と関わるすべての人を豊かにすべく、努力を続けていきたいと思っています。

◎本資料のDL(PDF)はこちらから

◎twitter:フォローしてもらえると嬉しいです!

◎静岡・愛知のマーケターのためのコンテンツマーケサイトもやってます

最後までお読みいただき、ありがとうございました。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?