「できない」を「できる」に変える─おしゃべりなスマホと地方政治

月刊議員研修誌「地方議会人」(共同編集:全国市議会議長会・全国町村議会議長会)からエッセイの執筆依頼をいただきました。

昨年、執筆責任者として携わった『地方議員は必要か? 3万2千人の大アンケート』(文春新書)が刊行され、これまで以上に地方議会に関心を寄せていますが、エッセイの原稿を依頼されるのは初めてのこと。何を書こうかと考え、本の執筆の舞台裏を、視覚障害を文明の利器で補いながらの仕事の進め方をまじえて紹介することにしました。

本文にも書きましたが、たったひとつの道具が「できない」を「できる」に変え、働き方や生き方までも変えてくれるように、地方議会のたったひとつの施策で生きやすくなる人がいると感じています。

タイトルは「おしゃべりなスマホと地方政治」。「地方議会人」9月号の巻末連載第6回「地方議会について考えたこと 随想」に掲載されました。

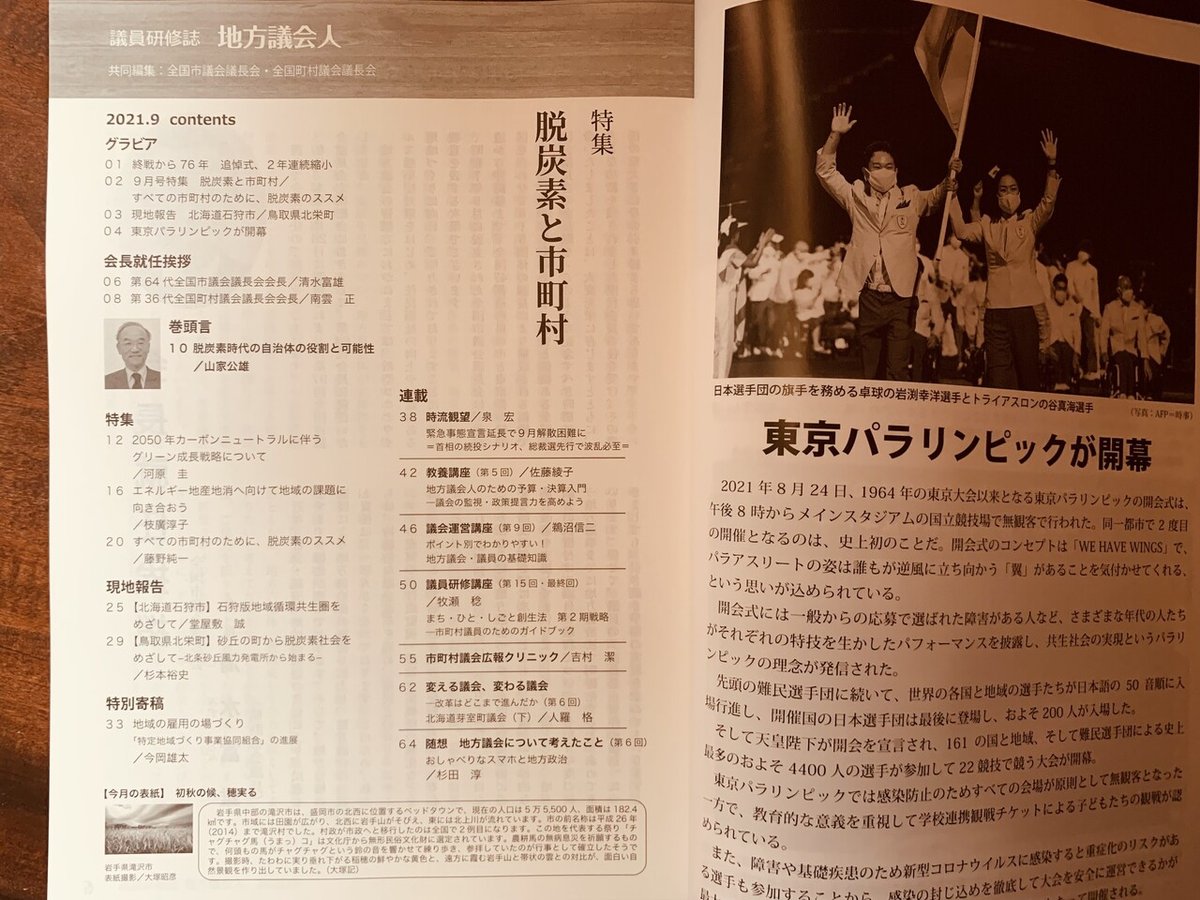

9月号の特集は「脱炭素と市町村」。目次にも「市町村」「地域」「地方議会」といった言葉や自治体からの現地報告が並びます。

出版元の中央文化社のご了解を得て、原稿をnoteでもご紹介します。

おしゃべりなスマホと地方政治 杉田淳

私のスマホはよくしゃべる。使用中は、たいてい何かしら音を発している。「音楽でも聞いているんですか?」「ゲームの音声とか?」。そんな反応が返ってきそうだが、真相はちょっと違う。種明かしの前に、どれだけおしゃべりか、場面を描写してみよう。

電話のアイコンを指で叩くと、「電話!」と話す。隣のアイコンを叩くと「メール!」。そこで画面を2回叩くと、メール画面が開かれ、差出人、件名、本文と内容を順に読み上げていく。ウェブサイトを開けば、ページのどこからでも、一定の口調でよどみなく読み上げる。私が止める動作をしない限り、抑揚のない話し声は止まることがない。

これはスマホの「ボイスオーバー」という機能だ。使いこなせれば、画面を一切見なくてもスマホを操作できる。

なぜ私がこの機能を利用しているかというと、弱視に悩む視覚障害者だからだ。視神経の異常によって視野が欠けてしまう緑内障の症状が進み、数年前から頼りにするようになった。冷たい印象を受ける機械的な話し声も今やすっかり耳になじんでいる。

そんな私がNHKのある一大プロジェクトの責任者を務めることになったのは、統一地方選挙が間近に迫った2019年1月のことだ。地方議会は果たして役割を果たしているのかをテーマにNHKスペシャルを作るにあたり、3万2千人以上いる全国すべての地方議員を対象にアンケートを行うという前代未聞の企画だった。

どれだけの人が調査に協力してくれるのか、当初は見当もつかず、不安にもなったが、事前の予想を大きく上回る2万人近い議員が126にも上る膨大な数の設問に、丁寧に答えてくれた。

それだけではない。A4用紙1枚分のスペースを設けた自由記述欄には、まだまだ答え足りないとばかりに書き込みがあふれた。私たちのチームでは、これをすべてワードファイルに書き起こしたが、その分量は1100ページに及んだ。

ここで大活躍したのが、おしゃべりなスマホだ。目で読んでも疲れる圧倒的な量のファイルをひたすら読み上げてくれたのだ。

「地方議会はその機能を果たしていない。不要なのではないか。首長とうまくやって何らかの利益に与ろうとする議員が多数を占め、行政のチェックがなされていない」

「選挙にも一定の資格制度を導入してはと思うことがある。あまりにも知識や理解力に欠け、特定のことしか知らない人が大きな顔をして物事を決定するのはどうかと思われる」

「セクハラ発言をする人は、それがセクハラという意識がない。会社と違ってセクハラに対処してくれるところがない」

「退職金もない、年金もない仕事なので、サラリーマン層が興味を示してくれない。たとえ興味を持っても家族の大反対で諦めるケースが多い。このままでは資産家しか出る人がいなくなるのではないか」

議員の訴えは実に多様で、地方議会の課題を浮き彫りにしてくれた。何より、当事者しか語れない迫力があった。気になる書き込みがあるたびスマホの読み上げを止め、声でメモを取った。

連日、数時間かけて作業をしているうちに、いつしか機械的な音声は人間の感情のこもった肉声に変わり、じかに話しかけられているように思えてきた。

「努力する人ほど努力の割に評価と対価のないのが地方議員だと思う。有権者の皆さんも、もう一度、地方が生き残るには、そのために優秀な議員を育てるにはどうすればいいのか、ご自身に問いかけていただけたらと思います」

そんな声にうなずき、会ったことのない地方議員と会話を交わすような気持ちで作業を進めた。

アンケートの結果は、NHKスペシャルの他、ニュースでも取り上げられた。

私と地方議員との「対話」はその後も続いた。一連の番組や報道を見た出版社から声がかかり、執筆責任者として新書を書き下ろすことになったのだ。

原稿の執筆と新型コロナウイルスの感染拡大が重なった。地方政治の存在感が改めて問われる中で、議員への追加取材を行い、昨年6月、「地方議員は必要か 3万2千人の大アンケート」(文春新書)が書店に並んだ。

この十年余、病気の症状が進み、日常生活での不便さが増していく中で、どうやったら仕事を続けていけるのか、そればかり考え続けてきた。仕事をやめようと思ったことも一度や二度ではない。そんな私を劇的に助けてくれたのが、おしゃべりなスマホをはじめとする文明の利器だ。

十年前なら、私が全国地方議員アンケートを取り仕切ることも、本の執筆責任者を務めることもなかったに違いない。

たった一つの道具が「できない」を「できる」に変え、働き方や生き方を変えてくれることを当事者として実感している。同様に地方議会のたったひとつの施策で生きやすくなる人がいると思う。「誰も取り残さない社会」を望まない人はいないだろう。民意の反映の場である地方議会が、社会の中に埋もれた意見を拾い上げ、一人でも多くの人が豊かで幸せな暮らしを送れるよう役割を果たすことを切に願っている。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?