☆--------------------------------------------------------------------------------☆

【恋愛・旅小説】写真家・須田誠の小説デビュー作!

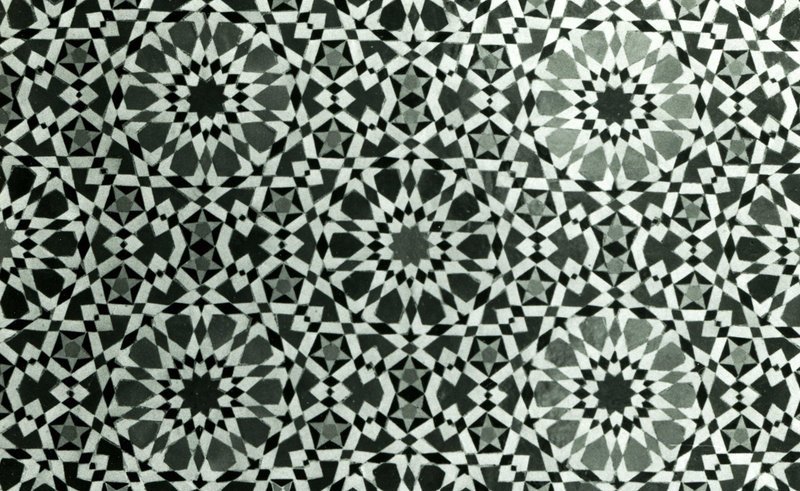

サハラの砂はなぜ小さいか知っているかい? 砂嵐をモチーフに二人の心模様を描く恋愛・旅小説。本当の幸せってなんだろう。(7496字・サハラ砂漠の写真6点挿入)

☆--------------------------------------------------------------------------------☆

◇

「あの天気っていうのは、なんて言うんだろう。なんだか地球の最後が来るかのような、他に例えようがない不思議な色の空になるんだ。恐怖感さえも覚えさせる、これから何かが始まるのだから気をつけろと人々に注意を促しているような空の色だ。悪魔が地球に降りてくるときはきっとあんな不気味な色になるんだろうね。もう気がついたときは逃げられないのさ。

オレはその時、ホテルの5階の窓から外を眺めていたんだ。しばらくすると、風が吹いてきて、急に街ゆく人々の足が速くなるのさ。そして、ドア、窓、ホテルがガタガタと鳴り出すんだ。きっと何かが起こるんだろうなということが、よそ者のオレでもわかるんだ。地震でもない、噴火でもない、津波でもない、雷でもない、台風でもない。でも何かとてつもない力を持ったものが強引にやってくるのが感じられるんだ。

それは五感でもなく、脳でもなく、脳と頭蓋骨の狭い間、全身の皮膚と筋肉の狭い間あたりで感じられるんだ。そして突然、街に点在していた人々がサーッと霧に包まれるように消えてしまったんだ。そして現れては消え、現われては消えていく。走っている人たちは、消えたと思うと、違う場所から出てくる。

砂嵐がやってきたんだ。

風はどんどんと、どんどん、どんどんと強くなっていって、それに合わせて砂が横殴りに吹き付けてくる。天から垂れ下がる特大のカーテンが吹き飛ばされたみたいなんだ。風に砂のエネルギーが加わって、あれは砂嵐というより暴力だよ。

風の力に勝てない軽い物、球状に近いものは容赦なく追い払われるんだ。そして土壁にぶち当たって、高波にもまれるように行く先を失って、その物の名前さえも失って、どうでもいい物になってしまう。

路上で屋台を出している人は、店をたたむ暇なんかないんだ。商品が飛ばないように布をかけて必死に押さえ、自分も小さく丸まって商品と同じように地べたで布に包まって砂嵐が去るのを待つんだ。びくともしないんだ。それはまるで石になってしまったような風景さ。

オレは単なる砂嵐だとはどうしても思えなかった。ただただ、<不確定な未来>を思い浮かべるように心が不安定になってしまうだけだった。部屋の中にいるのに、なんだかわからないけど不安になっていくんだ。恐怖というより不安だな。恐怖による不安じゃなくて、純粋な不安ってやつだ。そういう時って、もうお金も、地位も、名誉も、未来も過去も、夢も現実も、親も先祖も、机も椅子も、床も天井も全てが無意味な感じになるんだよ。人の本質だけが残るのさ。

そんな時、誰か本当に愛する人がそばにいたら、少しでもその不安が和らぐんだろうなと思ったよ。だけど半分ぐらいしか愛してないような人だったら、きっと不安は更に助長されるだろうね。好きな人がいたら一緒に砂漠に行ってごらんよ。きっと相手が自分にとってどれだけ重要な人なのかすぐにわかるよ。どんな占いよりあたるんじゃないかな。ただそこに二人でいて、砂嵐が来るのを待つのさ。そしたら心が真実を判断してくれるからね。言葉なんて一言も必要ないさ」

と空は言った。

「そんなの恐いわ。だって真実がわかってしまうんでしょ。いやよ。このまま好きだわ、愛してるわって言いながら適当な平和を楽しんでいきたいわ」

と碧は不安そうな表情で言った。

「私は、愛してるとか、信じてるとか、疑わないとかっていうのを口に出して言ってもらうのが好きだわ。だってそうじゃない? 砂嵐なんていう自然現象を見たぐらいでそんな深いところまでわかるわけないじゃない。愛なんて心の一番奥深くにあるものなんだから。表現しなくてもわかり合えてるなんてウソよ。人の内面なんてただでさえわからないものなのに」

「愛、愛って言ってるけど、愛ってなんだよ?」

碧はしばらく黙り込んでから言った。

「うーん、うまく説明はできないけど・・・」

碧の言葉を遮るようにして空は言った。

「オレと一緒にサハラに砂嵐を見に行かないか」

「ダメよ。だってわたしには彼がいるんだもの」

と碧は微笑んだ。

空が碧を思うとき、見知らぬ土地に、黙りこくった石のような、物のような、黒い静物のような、しかしゆうゆうとしたそんな影が見え隠れしていて、いつも暗い気持ちにさせられた。いつも碧の前には門番が立っていた。中世の城の廊下に立っているような鎧を被り、槍と盾を持った門番が。実は鎧は廊下に置いてある装飾品で、中は空っぽなはずなのに、それは遠くから見ると強そうに見えた。空は見えない敵といつも戦っていた。

「チェッ、つまんねーなー。碧の彼氏はモロッコ式ターバンの巻き方知ってるのか?」

空は、時々子供じみたことを言うことがある。碧はそんな空をカワイイと思ったり、つきあってられないわと呆れたりする。でもそう思うことが嫌ではなかった。

「私の直感ってよく当るの。なんとなくだけど空とは一緒に旅をすることは一生ないと思うわ。だって私みたいなお嬢様はハワイやパリの方がお似合いだもの」

と碧は微笑んだ。罪の無い小さな笑顔が人を大きく傷つけることもある。空は、日曜日の夕方、ファミリーレストランの外に一人で立ちすくんでいるような気持ちになった。

空は唐突に、話をそらすかのように言った。

「最近さー、よく合コンに誘われるんだよ。来ている女子に旅で強盗に遭った話とかしてあげると、これがウケがいいんだ。キャーキャーいいながら喜ぶんだよ」

「ふーん」

碧は、気持ちという形の無いものの中に不思議な変化を認めざるをえなかった。気持ちの中に、公式では答えが出ない曖昧さがあった。

「どうせいつものカンボジアの話でしょ。私なんか何回も聞いているから覚えちゃってるわよ。マシンガンを突きつけられたけど、金は払わなかった、でしょ。何なら今度、私が合コンに行って代わりに話してあげてもいいわよ」

碧はいつも言葉を整理せずに話し始め、つい口走って損をすることが多かった。空の気持ちをわかっていながらつい言ってしまうのだ。空なら、受け入れてくれるだろとうと思って甘えている部分もあった。それは自分の彼氏にはできないわがままでもあった。碧は会社のこと、家の事、友達のこと、なんでも空にストレートに話した。空はそれを素直に受け止めた。

空は、大きく広く優しかった。夏には青い空を作り出し、台風の翌日には厚い雲を送り出し、秋には波のような雲を広げ、冬にはどんよりとした絨毯を敷き詰め、春にはぼんやりとした表情を醸し出す。朝焼けを演出し、夕焼けを創作する。戦争の時も平和な時も、ただ、空はその時々の空を作るだけだった。

しかし空は、碧の中に自分の空を作ることができない自分に苛立ちを感じていた。

碧は誰も寄せ付けることのできない、独特な宇宙を心の中に持っていた。それを人は「変わった人」と受け取り、受け流されていた。受け流されることで助けられている部分もあった。しかし空が初めて碧の中にその宇宙を発見した時、強い共感を覚えた。同じ形をした波はピタリと同調し、それ以来、空の中心で振動を続けだした。

その宇宙への入り口は大抵の人では見つけることさえも難しく、理解することさえできず、開けることなど到底できるものではなかった。しかし空はその扉の鍵を握っていた。碧のそんな扉をなんとかして開けてあげたかった。殻を打ち破ってあげたかった。そして魂を分かち合いたかった。常にチャレンジしてきた。しかし開けることは難しかった。

その宇宙の中に入っていくという行為は、空にとっては「恋」などという、普通の人たちが街角で繰り返しているようなものではなかった。現代の言葉の中にはそれを表現できるものは一つとして無かった。それは科学でも証明はできず、証明書があるわけでもなく、どんな文献の中にも見当たらない。もしその言葉が見つかるとしたら、先人の描いた壁画の中か、いまだ発見されていない古代文章の中。または地球外か別世界にしかないのだろう。

「風と砂の音がするんだ。わかるかい? 風と砂の音がするんだよ。風は出所も行き先もわからない。海のように100%の密度で万人に吹き荒れるんだ。金持ちにもこじきにも、大人にも赤ちゃんにも、男にも女にも、健康な人にも病人にも。砂漠にもオアシスにも砂嵐はやってくる。それはあまりにも完璧すぎてその中に入っていった方が気持ちがいいんじゃないかと思うぐらいなのさ。

砂はなぜ小さいか知ってるかい?

万人のところへ公平にまんべんなく入り込むためさ。砂嵐を見た者の心の中にまで入っていけるぐらい小さいんだ。ターバンの中、脳の中、髪の毛の間、耳の中、目の中、鼻の中、口の中、胃の中、指の間、爪の中、ヘソの中、下着の中、傷口の中、全てさ。それは何億年もかけてその大きさになってきたんだ。大地が崖になり、岩になり、石になり、小石になり、砂になる。だから、もう受け入れるしかなんだよ。俺たちは受け入れるしかないんだ。砂が心の中に流れ込んできたら受け入れるんだ。

そして乱れた風たちは荒れまくり、突然断りもなく砂の竜巻がやってくるんだ。天と地を結んだ巨大な竜巻と小さい竜巻が並んで走っていくんだ。それは雲の上に頭があるのではないかと思えるほど大きな龍の親子のようさ。

しばらく窓の外を見ていると、ドアをドンドンドンドンって強く叩くヤツがいるんだよ。そりゃびっくりしたよ。ついに悪魔のお迎えが来たかと思ったね。恐る恐るドアを開けると、オーナーがそこに立っていて『窓はちゃんと閉めてあるか!』って叫ぶんだ。当たり前だろって思ったけど、廊下に出てみるとそこはすでに砂漠みたいになってるんだ。さっきまで普通の廊下だったのに、肌色の砂が至る所に積もって小さい砂丘を作っているんだよ。すでにサハラの始まりさ。こうやって長い時間をかけて、このオヤジも、物売りも、街もオアシスも砂漠になっていくんだ」

「ねー、砂漠って大きいの?」

碧の心の中には徐々に砂が入り込んでいた。碧には実際の砂漠の大きさなんてどうでもよかった。そんなの広いに決まってる。そんな質問でもして心をごまかすしかなかった。小さな砂が少しずつ心に積もっていき、心が砂漠に占領されてしまうのが恐かった。

「うーん、そうだな。一言で言えば、ピンクの氷河ってところかな。もっとわかりやすく言うと、冬になると湖の波がそのままの形で凍っているだろ。あれをピンクにして、大きくした感じかな。それか・・・沢山の巨大な裸の女性が横になって寝転がっている感じ」

と空は笑って言った。

そして碧は興味の無いことを真顔で聞いた。

「大きくってどのくらい?」

「高さは200mぐらい、小さくても5mぐらいかな。長さは海ぐらい」

「砂漠で一番大切なものってやっぱり水なの?」

「いや、違うよ。自分を見失わないことかな。自分さえ見失わなかったら水のありかまでたどり着く事も可能だからね。200mの砂丘の頂上から、眼下に広がる広大なサハラを見ていると、何がなんだかわからなくなるんだ。これはなんなんだ!って。もちろん砂漠なんだよ。それはわかってる。でも違う。砂漠と一言で片付けないでくれって感じ。そんな簡単なものじゃないだろう、ってね。目の前に、たぶん、現実にあるのに、それが正しいのかどうか不確かになってくるんだ。人の持っている誠意や、気持ちや、心なんていうものが全て無意味に感じるんだ。自分を信じていいのかどうかわからなくなってくるんだ。

人間は自然の一部だってよく言われてるけど、やっぱり車に乗ったり、パソコンやったりする自分がいることは確かで、その世界に生きている事も事実で現実。だけど、このサハラの姿も現実なんだと思うと、どっちに存在していたらいいのかわからなくなるんだ。森や海や川や山も自然で、僕らと同じはずなんだけど、自分が木や草と同じ扱いをされるのが恐いんだろうね。人間なんてただの傲慢な生き物なんだよ、きっと。自然じゃないんだ。不自然な自然。毎日、お金やテレビ、車、スマホ、受験、プライド、常識、体裁、見栄、小言、大言・・・自分たちの手や頭で作り出したものに翻弄され、振り回されているんだ。『自然』じゃないんだ。木と同じようにもっと素直になればいいのにね」

そこまで言うと、碧が作ってくれたチャイを一口飲んだ。

「このチャイ、おいしいね」

会話をするときには、必ず目を見て話す碧の目を見て言った。

「碧は彼氏がいるのになんでいつもオレの話を聞きたがるんだよ」

「そーね、暇だからかな」

とまた罪の無い笑顔で答えた。

「あんまり褒めるとつけあがるから褒めはしないけど、空の話を聞いていると、いつもなんだか胸の奥がキュンとするのよ。なんだかわからないけどね。言っておくけど別にあなたのことを好きだからじゃないわよ」

碧は一瞬だが宇宙への扉を開けた。しかし砂がこれ以上流れ込んでこないようにとすぐに扉を閉めた。

「いつも碧は一言多いんだよ!」

碧の表情はいつも自信に溢れ、強さを持っていた。弱くなんかないのよ、冷たくて嫌な女なのよと口先では言ってはいるが、うつむいた時にふと見せる子供のような表情から、それはウソだと見破ることができた。そのピュアな表情が空は好きだった。

碧はまた一瞬だけ扉を開けた。そしてすぐにでも閉じようと思っていた扉が閉まらなくなってしまった。それはわかった瞬間だった。

「見た事もない国の話。きっとあなたが見てきたものと、私が頭の中で想像している映像とは違うと思うの。だけど、なんとなくわかるのよ。空がどうやって歩いて、どうやって食事をして、どうやって旅をしているのかが。私が旅に行ってもきっと同じような考え方をして、同じような行動をするんだろうなって思うの。今は、空っていう分身が旅をしてきて、帰ってきて、もう片方の分身の私に報告しているような感じ。だから知らない国の話を聞いていても何の違和感もなく気持ちがいいのよ」

「分身かー」

空もおぼろげにその言葉を理解していた。

「この間、空が撮ってきた写真を見せてもらったでしょ。あの時も、あ、これっ!って思ったの」

「なんだよ、あ、これって」

「何だかわからないけど、説明できないけど、あ、これ!なのよ」

この写真だろ、と空はバッグから一枚の子供の写真を取り出した。

「それそれ、見せて、見せて」

「この写真はさー、ネパールのヒマラヤに行ったときに・・・・・」

もう碧の耳には空の話は届いていなかった。写真からくるビジョンが碧の頭の中に何かを思い起こさせ、懐かしいような、もの悲しいような、昔々に見たことがあるような、出会ったことがあるような不思議な安堵感に誘われた。気持ちよい液体が脳に放射され、目の前の現実は、夢なのか過去なのかわからない空間へとゆっくりとフェイドインしていった。その空間移動の片隅で、これから何かが起こるのだという予感があった。砂嵐の前の空のような予感。それは具体的にはわからない。ただ何かがある。そこにある。切り離せない何か。でもどうしたらいいのかわからない。手にとったらいいのか、忘れたらいいのか。わからないけど確信的なもの。見えないけど確信的なもの。現実よりも確かなもの。

* *

年の瀬も押し迫ってきたころ。嘘でもいいから「幸福感」というヤツをなんとか醸し出そうと各テレビ局は必死だった。画面ではタレントが、コメディアンが動き回り、笑いまくり、歌手は金銀華やかな衣装を振り乱していた。街は人々で溢れ、なんとか来年こそは良い年にしようと必死に一つの建物に向かって牛のように歩いていた。会社の交通費200円をごまかした人も、巨額不正融資した人も、男を騙した女も、ポイ捨てをした人も、たった10円で全てをチャラにしてもらおうと建物に近づこうとしていた。

碧は彼氏とコタツに入って特番をただボーっと見ていた。テレビに飽きた彼がテレビゲームをやろうと言った。碧はテレビゲームは好きじゃない。何か面白い話をしてと頼んだ。

除夜の鐘が遠くからぼんやりと聞こえ出した。碧は窓を開け、冷たい風にあたりながらオリオン座が輝く空を見上げた。そしてどこにいるのかもわからず、何の連絡もない空へ、頭の中で手紙を書いた。

空。あなたが日本にいた時はとても楽しかったわ。心からそう思う。でも私はついていけなかった。やっぱり平凡が一番いいのよ。そう思わなきゃ、あなたがいないことに耐えられないじゃないの。こうやって、何事も無く大晦日を迎えること、ちょっとお酒なんか飲んで、除夜の鐘を聞いて、あけましておめでとうって言うこと。そんな生活。それでいいのよ、それでいいに決まってる。だって周りのみんなもそうしてるもの。それに何よりも自分で選んだ道なんだからね。

私は、日本で彼氏と、毎日ビデオを見たり、テレビゲームをやったり、お揃いのグラスを買ったり、スーパーに行ってあれこれ晩御飯のお買い物をしたり、週末には映画を見に行ったり、二泊三日の温泉旅行に行ったり、そんな感じで元気でやっています。たまにはメールでも入れてよね。ポストカードぐらい出せる余裕が心にできたらでいいわ。

やっぱりあの時、一緒に行くって言えばよかったかなーなんて思ったりもしています。でも真実はわからない方がいいこともこの世の中にはあるのよ。知らないまま死ぬまで生きていった方が幸せなこともあるわ。私はこっちを選んだ。空はあっちを選んだ。ただそれだけのこと。

いつも思うの。いったい何をどこへ持っていって、何をどこへ置き去りにしていったらいいのかって。どうしたら効率よく、うまく、幸せの形を作れるのかって。四角い箱を積み上げたり、横に並べたり、裏側に置いたり。知能指数を調べるときの立方体のように、置く場所で全体の形を変えたり、見える面積を変えたり、影の位置を変えたりして、なんとかうまくやっていけるように、うまくやっているように見せたいのよ。みんな迷いながら、選びながら、後悔しながら、得体の知れない箱を並べて生きていくんだわ。

でも私の頭の中に、いや体の中、血管の中にまで全てにサハラの砂が入り込んでしまったのよ。砂嵐は去っても、砂は心の中に残ってしまったの。もし来世なんてものがあって、私のことを覚えていたら、また旅の話の続きを聞かせてくださいね。

碧

空へ

一枚でも多くの写真をプリントできるよう、今後のアーティスト活動の後方支援をよろしくお願い致します。ありがとうございます。WE BELIEVE PHOTO POWER!!