4. Building a Second Brain - デジタル知識マネジメント

0. はじめに

どうも、まこまこです。

今回は Tiago Forte著のBuilding a Second Brain (Amazon)についてを書こうと思います。

1. 概要 - まずsecond brainとは?

まずSecond Brainとは、個人の知識マネジメントに関する分野です。

先週考えてたアイデアが思い出せない、なんで自分がこんなメモを取ったのか思い出せない、という経験が無いなんて人はいないと思います。Second Brainはそんなアイデアの保管場所を忘れやすい脳ではなく、パソコンやノートに外部に保管する、という分野です。

アイデアの保管場所を外部化することで、頭の整理がしやすくなり、アイデアが思い出せない、なんて事が格段に減ります。

そして、個人的には頭の中にアイデアのクローゼットができた様な感覚になり、物事を思い出しやすくなります。もちろん、Second Brainは物事を思い出す必要性をなくすための知識マネジメントなのでこれは副産物なのですが。

この記事では本のメインアイデアの紹介、そしてSecond Brainを試してみたい方用に僕のSecond Brainを軽く紹介させていただきます。

2. CODE - アイデアの保存から活用まで

Tiagoさんは、アイデアの保存から活用までをCODEという4つのステップに分けて説明しています。

1, C - Capture

情報が溢れている現代社会で、まずどの情報を捉えるか意識することから始めます。

本、Youtube、自分の思考など日常生活の中で、保存したい内容を書き出すので、その分書き留める時間が必要になります。

ですが、忘れたことを思い出すのにかかる時間とストレスに比べれば、書き留めることで時間短縮になると思いますし、何より、外部に保管しているから覚えなくていいという安心感は頭を軽くしてくれます。

2, O - Organize

次は、集めた情報の整理です。

パソコンや携帯など、デジタルで整理すれば、キーワードサーチで簡単に見つけられるので、自分の頭の中で整理しやすいように整理できれば、最初はそれで大丈夫だと思います。

Tiagoさんは、アイデアを実用性で整理することをお勧めしていますが、このステップはある程度Second Brainの活用に慣れ、さらに効率化を図りたくなってからでいいと個人的には思います。

3, D - Distill

読んだ本や論文などのノートから、大事なポイントや活かしたいことの抽出が次のステップになります。

この時大事なのが抽出する情報をできるだけ少なくすることです。これはハイライトし過ぎたらハイライトの意味が無くなるのと似たような物なのでそれ以上の説明はいらないと思います。

抽出の目的は1ヶ月、1年後そのノートに帰ってきた時になぜそのノートを取ったかすぐ分かるようにすることです。

4, E - Express

情報を捉え、整理し、抽出したら、最後のステップは情報の活用です。

これはノートを取っているうちに仕事でのプレゼンや、ディスカッションなどで活用できると思います。

個人的には論文をよく読むので読んだ論文の情報をまとめて、抽出し始めて3、4ヶ月ほどで少しずつ頭の整理がつき、読んだ内容を効率よく活用できるのに気がつきました。

3. 僕のSecond Brain

僕のSecond Brainには、Notionというアプリを使っています。

テンプレートの幅が広く、パソコンと携帯アプリどちらからもアクセスできるのもものすごく便利です。

読んだ本は基本的にチャプターごとにノートをとり、1番上の "Notes after reading"のタブに抽出した情報をまとめています。読んだ論文も似たようなシステムでまとめています。

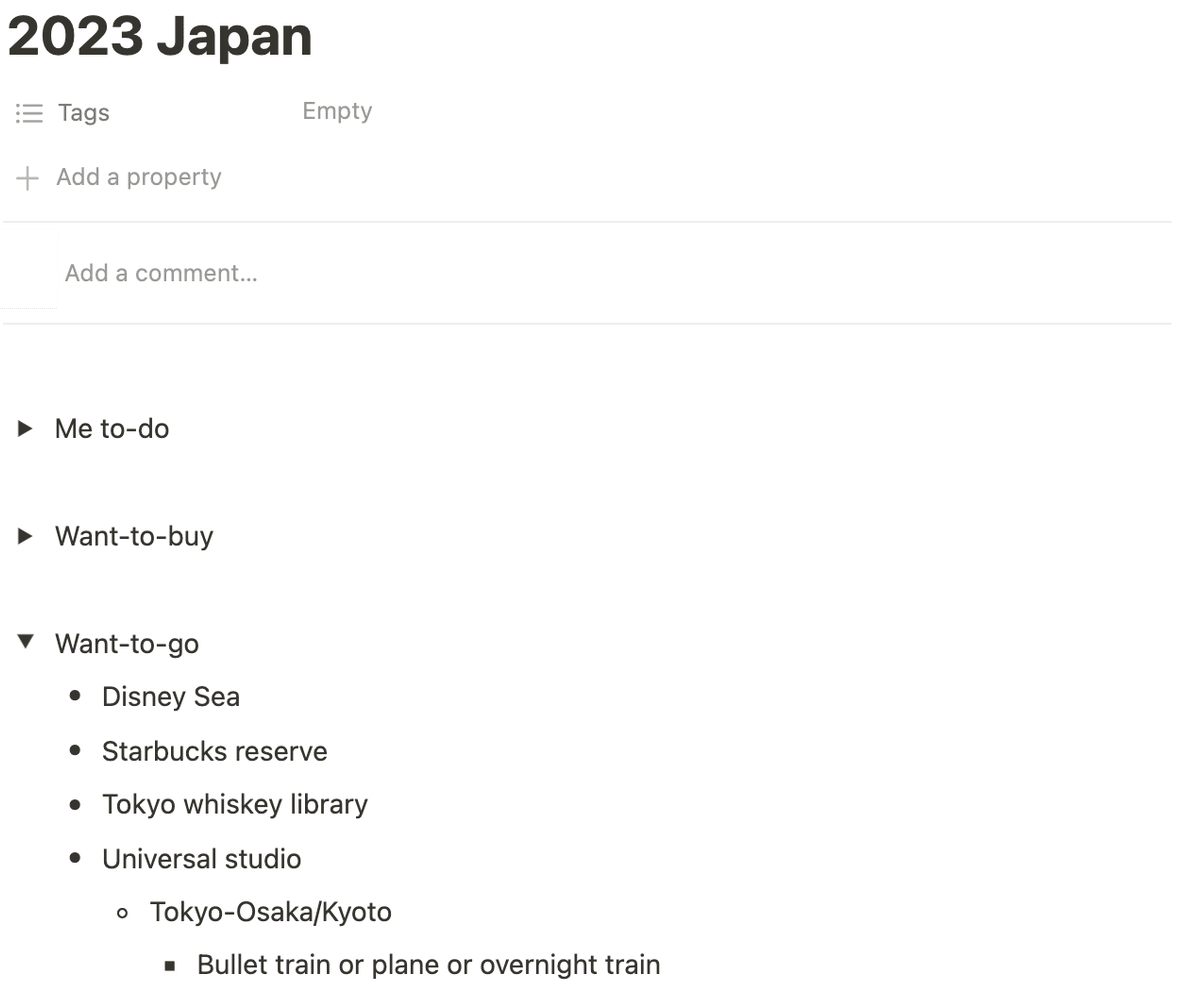

旅行プランなどにも使えると思います。

例えば、今年の後半に日本に帰国する予定なのですが行きたい場所などをYoutubeで見つけては、ノートにとって忘れないようにしています。

4. 最後に

情報が溢れている現代社会、Second Brainが役に立つ人は多いと思います。始めてすぐに効果は現れませんが、継続するほど、自分向けに進化させ、脳への負担を減らせると思います。

もし、Second Brainというコンセプトに興味が湧いたら、Youtubeで調べてみてください。Tiagoさんをはじめ色々なYoutuberがSecond Brainに関するコンテンツを発信しています。

今回も最後まで読んでもらってありがとうございます。

まこまこ

追記:

Second Brainの本の日本語訳が最近でたそうなので興味のある方はこちらから見てみて下さい。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?