重み

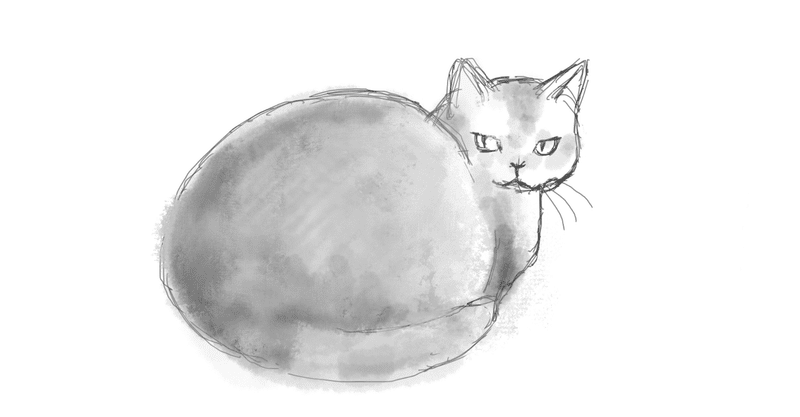

思えばいつも重いな、と思っている気がする。部屋であぐらをかいて思索に耽っていると、もう八歳になる猫が短い脚でにじりと膝に登ってくる。何度か居心地悪そうにみじろきをした後、ストンと腰を落ち着けて丸くなり、じっと目を閉じて動かなくなった。あまりに無防備に、白い毛に覆われた柔らかな腹を上下させ、すやすやと寝息をたてている。そうすると、重いなと思いながらもわたしはそこから動けなくなるのだ。

換気しようと細く開けていた窓から夜風が差し込む。もう三月とはいえ、初春の夜はすこし冷え込む。

二十歳の誕生日を迎えてすぐ、わたしは一人飛び出すように実家を出て東京に移り住んだ。わたしを見送る家族への挨拶もそこそこに、動物用のキャリーケースにまだちいさな二匹の子猫をそっと詰め込み、玄関をでる時に抱え上げるときに感じた、ズシリと手に堪えるその重さをいまだによく覚えている。その時わたしはこの重みを抱えながら一人と二匹で生きていくのだと覚悟を決めた。子猫を抱え、腕を痺れさせながら見知らぬ土地を足に力を込めて踏み抜いた。

この重さは、圧倒的な生物の重みは錨なのだ。なければきっとわたしは吹き飛んでしまう。

わたしがまだ子供の頃、実家の二階のベランダの柵がまるで牢獄のようで憎たらしく、柵の上によじ登っては座り、たいして遠くまで見えない景色を眺めた。風が吹けば落っこちてしまうのではないかと、何度となく期待した。子供の頃の私はいつも瘦せこけていて、あまりに軽かった。あまりに軽いままに、その瘦せた、肉体と呼ぶのには相応しくないような、ただ精神の器のようなものを持て余していた。

東京に来てからもう何年経つだろうか。手の平に収まるようなサイズだった猫の体躯はずいぶん大きくなり、体重も五キロは超えているだろう。今日もやはり、猫は座り込む私の膝に見計らったかのように上がり丸まる。その重さがわたしはを地面に縫い留める。わたしはまだこの温かな錨に生かされている。生かされ続けている。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?