40/100 レヴィ=ストロース「野生の思考」/if もしもがない世界

すべての人間において平等なルール、それはいつか死ぬこと、人生の後戻りはできないこと。十分理解しているのに、それでも時々、if もしもを考えてしまうことがある。

大学を途中で変わったこと、離婚したこと、そして安定した大きな会社を辞める決断をしたこと。過去に自分がしてきたそれらの決断に後悔はないのだけど、10代の頃、この本に出会える世界線を選ばなかったことを、少し今、残念に思う。

レヴィ=ストロースはフランスの文化人類学者。1976年に発表された「野生の時代」は彼の代表作で、西洋社会と比べて当時まで「発展途上」とされていたインディアンやアボリジニの文化が、実は西洋とは違う体系で発展していたことを解き明かし、そして「科学」が解決していない事柄のヒントが彼らの文明に残されていること、そして彼らの出す結論が時に「科学」と一致していることなどを通じて、人間の文化というのは構造化すればどれも近しいことを仮説づけた。

たとえばインディアンの言葉では毒草と薬草にのみそれぞれ名前があり、その他は「雑草」という名で括られる。これを以前は「文化が未発達なため物事を有益か無益かでしか判断できない=一般的概念の欠如」という見方がされていたが、むしろ「草」と一括りにできてしまう「草」に対する西洋文化の無関心さの表れともいえる。

私たちにとって「野菜」と「草」を概念としてくくることができないように、彼らにとって、無益なものと有益なもの、そして有害なものを一緒くたにすることはナンセンスなのだ。そう考えると、言葉を学ぶこと、というのはその言葉を使う人たちの思想を知り、自分の世界を広げる行為なんだなということをつくづく思う。

読み終わった今、同じ日本の、だけど価値観の違う人の考え方を知ることですら、自分の世界を理解し、更に構造化すれば共通点が見えてくるんだろう、そんなことを考える。そして自分の中に長らくあった、世界の宗教はもともとひとつだったんじゃないか?(なぜならどれもこれも似通っている)、言葉によって思考は制限されるのではないか?(「ない」言葉に対して思考を馳せることは難しい)という問いに対しての明確な解に近い仮説に触れ、頭のモヤがひとつ取れたような、そんな華々しい気持ちがする。

大学のために上京した10代の私にとって「真面目」は不名誉なことだった。授業をさぼり、出席日数ギリギリで単位を取得する方がかっこいい気がして、当時の私とこの本を繋いでくれただろう文化人類学の授業はほとんど出席せず、レポートだけ出した。

もしこの本に大学生の時に出会っていたら。私は迷わず文化人類学を専攻することにし、まだ「科学」が入り込んでいない文化のフィールドワークを通して「人間」の研究家にきっとなっていたんじゃないか。その道に辿りつけず、今まったく別の人生を歩んでいることが、この本を読んでいる時、どうしても頭から離れなかった。

その道を選ぶということは、今の世界線がない、ということだ。心から信頼できるパートナーである今の彼にも出会えず子にも出会えなかった。だからいいのだ、と言い聞かせる。だけどやっぱり少し残念なのだ。もちろん今から真剣に勉強し、これから「人間」の専門家になる道もあるし、考えれば考えるほど、別にどうということはないのだけれど。

ふいに高村光太郎の「道程」という、小学生の頃に暗唱した詩の1フレーズが頭に浮かぶ。

「僕の前に道はない

僕の後ろに道はできる

ああ、自然よ

父よ

僕を一人立ちにさせた廣大な父よ

僕から目を離さないで守る事をせよ

常に父の氣魄を僕に充たせよ

この遠い道程のため

この遠い道程のため」

高村光太郎「道程」

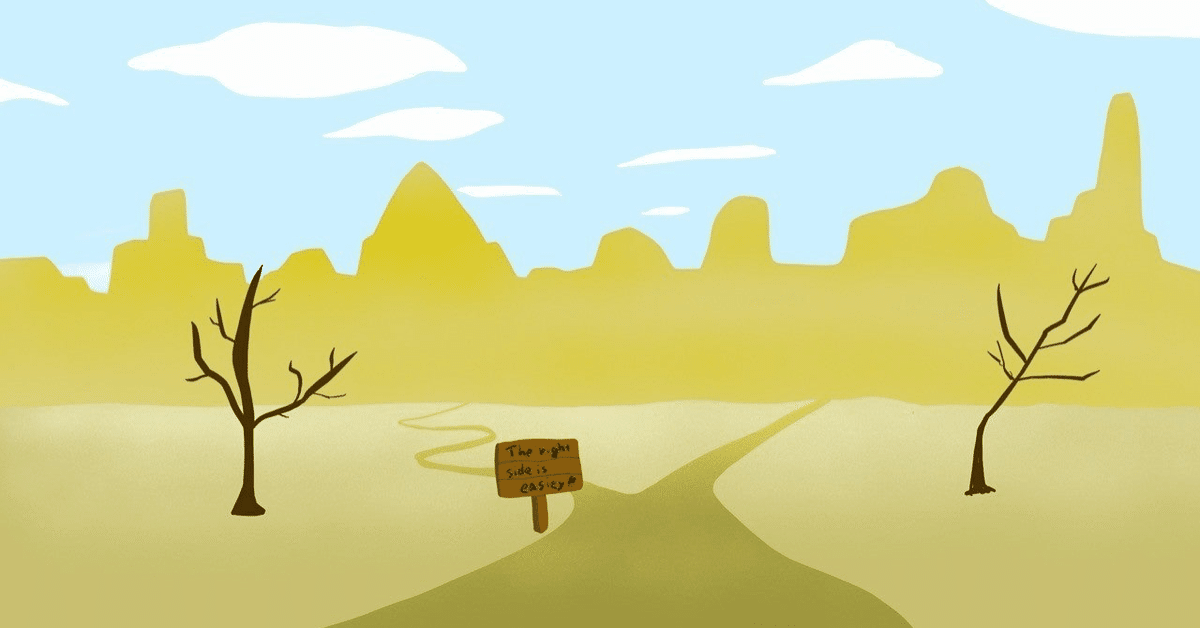

道というのは振り返った時にできるもの。振り返った時に、そこに分かれ道がある気がするのは、きっと気のせいなのだ。噛み締めるように口ずさむ。

この記事が参加している募集

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?