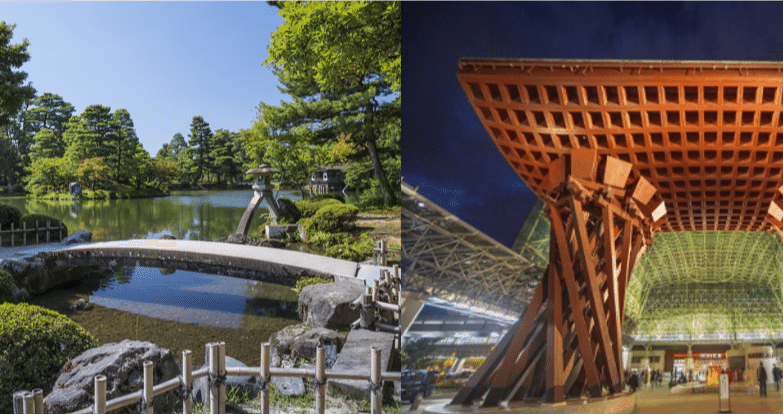

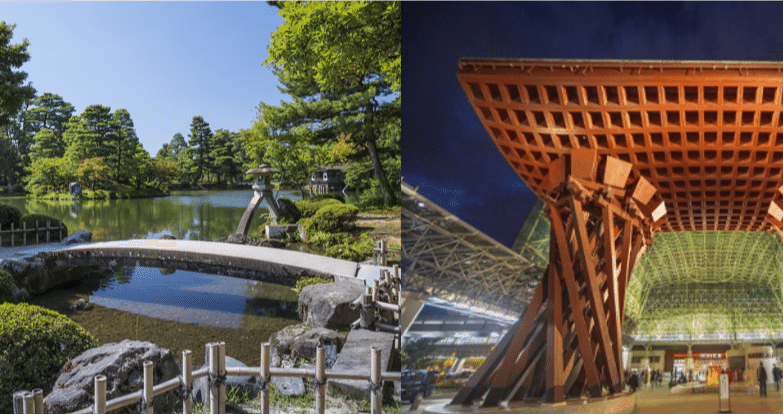

金沢まち歩きの「おもてなし」 -工芸編-

第一章: 金沢の工芸の歴史金沢の伝統工芸は、加賀藩の歴代藩主が文化政策に力を注いだことから始まります。加賀藩は、各地から優れた名工を招き、漆器や染色などの技術を金沢の地に根付かせました。この歴史的背景は、金沢の工芸が日本有数の高品質なものとなった理由の一つです。

第二章: 蒔絵の装飾が映える「金沢漆器」金沢漆器の技術は、加賀藩3代藩主前田利常が京都から名工・五十嵐道甫を招いたことから発展しました。漆器は茶道具を中心に、日常使いの食器や調度品まで幅広く制作されており、その美し