昔ばなしで遊びたい

わたしの昔ばなし好きは子どものころからで、小学生も半ばの3年生になっても、大きな文字の低学年向けの昔ばなしの本ばかり読んでいた。その年頃の子どもは、もっと文字がびっしりの江戸川乱歩ぐらいは読んでいるというのに、わたしはいつまでも漢字にルビが振られた子ども向けの本を読んでいた。正直、自分でもちょっと足りないのかもしれない思っていたものだ。読んでいたのは、学校の図書室にあった『松谷みよ子のむかしむかし』のシリーズだったと記憶している。テレビの『まんが日本昔ばなし』も大好物だった。昔ばなし以外読まなかったのは、他のテーマの小説に関心がなかったからだ。昔ばなしの次に興味が湧いたのは筒井康隆や星新一。6年生になると筒井ばかり読んでいた。言うまでもなくSFは昔ばなしと親和性が高い。水木しげるも超ツボだった。お小遣いで初めて買った本は『妖怪なんでも入門』。つまり好きなものしか読まない我儘な子どもだったというわけ。勉強は興味がないのでしないため、全くできなかった。

そんな流れで21〜2歳ぐらいだったか、ユングなどを見つけて1人勝手に読みはじめた。絵の学校しか行っていないので基本独学。新宿の紀伊國屋や神田神保町の古書店をふらついて読みたい本を探しては少ないお小遣いで買っていた。本は、ただ好きで純粋な趣味として読んでいただけだった。ユングも昔ばなしも体系的に研究したいとかはなく、興味のある本を嗅覚で探しては読んでいた。日本の昔ばなしや妖怪譚、怪異体験譚、不思議な話などの興味のある本だけ読むという感じで、いつまでも子どもの頃から全く変わっていない。だから、まさか後に名草戸畔伝承の本を書いたり、ユング心理学研究会に入れてもらえたりするとは思いもしなかった。

昔ばなしは、洋物より日本のものの方が自然の精霊を感じられて好きだった。洋物は『ヘンゼルとグレーテル』や『赤ずきん』など、作りこまれたストーリーテラー的な印象があり、よくできすぎて面白くないという先入観であまり真面目に読まなかった。ところが、M.L.フォン・フランツをよく読んでみて驚いた。

「なんじゃこりゃ?」

洋物の昔ばなしは、まったく明晰夢を見ているようで奇妙奇天烈なおはなしがたくさんあった。主人公が遠くに出かけて色々あって物語は動いていくけど、あれは無意識のイメージの変遷であって、いわゆるストーリーテラーではない。意識の視点から見ると全くイミフな展開。すごすぎる。

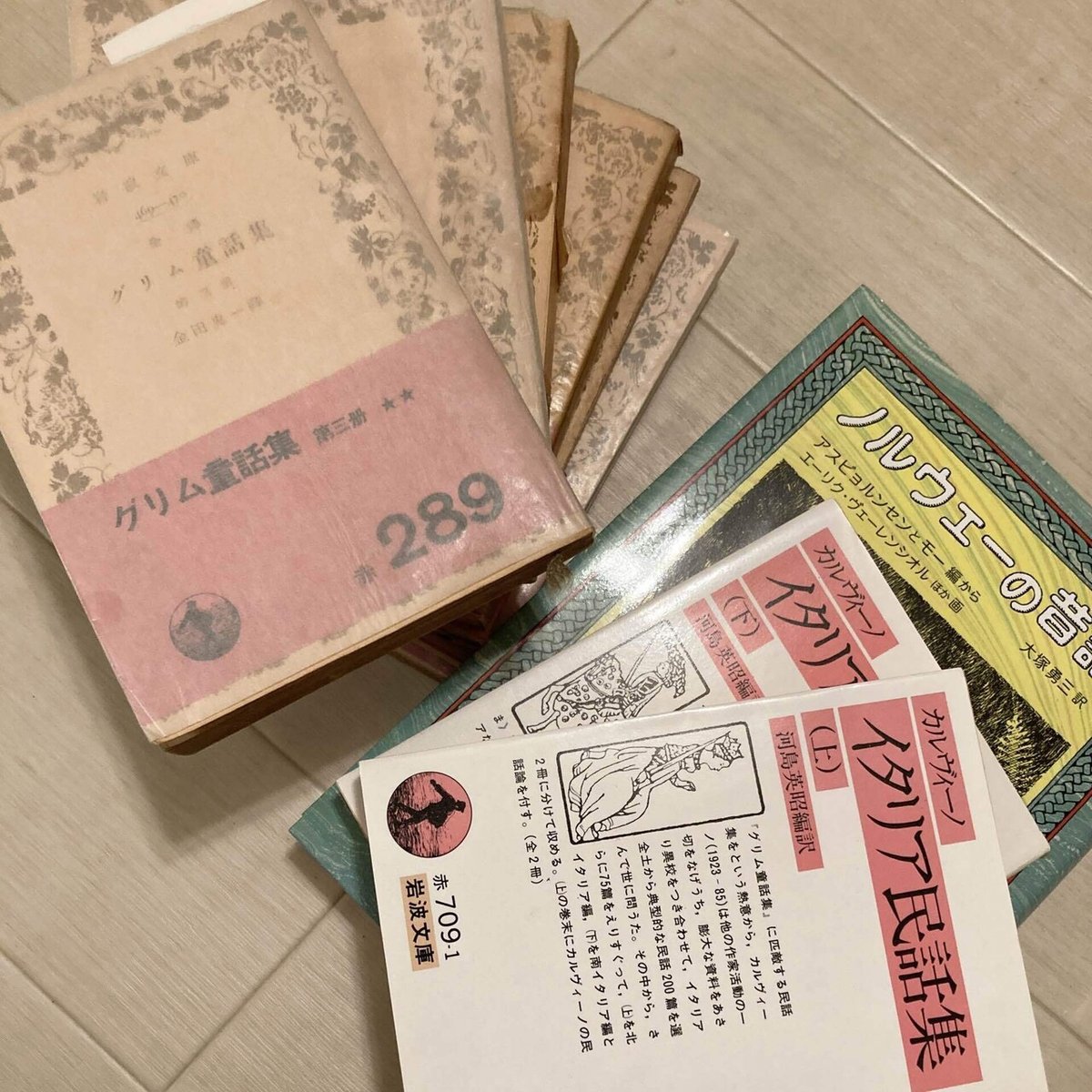

と言う訳で、最近はグリム童話(昭和初期に出版された岩波文庫)をはじめ、ノルウェーやイタリアの資料も集めて遊んでいる。

もうだいぶ経ってしまったけど、3月に下北沢の気流舎で、シュタイナーの幼児教育で知られる虹野美稀子さんと、昔ばなしのお話会をさせていただいた。この会では、幼児教育の現場で実際に子どもたちと接している美稀子さんの素晴らしいお話も伺えてとても楽しかった。わたしはネタだしと資料作り担当。メモ書き程度なので大したものではないけれど、ここに作った資料をアップしておきます。ご興味のある方はご一読ください。今後、1人でこんな感じの昔ばなしのお話会的なものができたら良いなと思っている。数人集まれば実現可能。

以下資料です。昔ばなしは割愛します。

レジュメ

【ユングの元型論とともに昔話の扉をひらく】

2024.03.31気流舎

数百年のタームで語り継がれてきた「昔ばなし」には、C.G.ユングの提唱する「元型(アーキタイプ)」の概念が少なからず働いています。

元型とは、論理では理解することのできない不合理なイメージといった意味です。これらは集合的無意識の領域にいて、あまり意識することはできません。でも、わたしたちのこころの中で働いていて、精神のバランスを取ったり、成長を促したり、または破壊したりもします。例えば男性の中で意識されることのない女性的なイメージをアニマ元型、いたずらによって変容を起こす元型をトリックスター、太古的な母性を表す元型はグレートマザーなどと呼ばれています。この元型的なモチーフは、昔ばなしや民話や神話、または夜に見る夢などにふんだんに見出すことができます。もちろん新しく創作された作品にも元型的なイメージは働いています。元型のない物語は存在しないといってもよいと思います。

今回は、研究者ではないけれど物語制作をしている者の視点から、グリムの 『3枚の羽』ノルウェーの『リング王子』や日本の『夢見小僧』など、いくつかの昔ばなしを読みながら、物語に現れている元型的なイメージについて考えてみたいと思います。

1.昔話の定義

昔話:地名や個人、時代の特定がなく、地域や時代を限定しない物語。「むかしむかしあるところに、おじいさんとおばあさんが~」という出だしで始まる。 登場人物に具体的な名前はなく、お父さん、お母さん、おじいさん、おばあさん、鬼、お姫様、王様、などで表される。子どもの場合は単に長男、次男、三男など。太郎など単純な名前がつくこともある。具体的要素が消え去り中身がシンプルになっていくことを「純化」という。

伝説:ある地域に限定されて語られてきた物語であること。具体的な人物や地名が出てくることも特徴。何某かの具体的な事件が元になって発生したと想像できる物語。(柳田國男)

神話:民族や国家のアイデンティティを含む物語。

2.ユングの元型論とは

ユングは臨床の立場から、心には以下の元型が働いていることを洞察。元型は統合失調症患者の妄想や、キリスト教修行僧の神秘体験に多く現れており、 さらに神話や昔話にもよく似たモチーフがたくさん見出されることを発見。

・元型の定義

集合的無意識とは、心全体の中で、個人的体験に由来するのでなくしたがって個人的に獲得されたものではないという否定の形で、個人的無意識から区別されうる部分のことである。個人的無意識が、一度は意識されながら、忘れられたり抑圧されたために意識から消え去った内容から成り立っているのに対して、集合的無意識の内容は一度も意識されたことがなく、それゆえ決して個人的に獲得されたものではなく、もっぱら遺伝によって存在している。[個人的無意識がほとんどコンプレックスによって成り立っているのに対して、集合的無意識は本質的に元型によって構成されている。]

元型という概念は集合的無意識の観念に必ずついてまわるものであるが、それは心の中にいくつもの特定の形式があることを示唆している。しかもそれらの形式はいつの時代にもどこでも広く見出される。神話学ではその形式を「モ チーフ」と呼んでいる。(中略)

つまり私の命題は次のようである。個人的な性質をもった意識的な心の部分 (これに個人的無意識を付随物として付け加えたとしても)だけをわれわれは 経験可能な心の部分であると信じているが、しかしそれとは別に心には第二の システムがあって、これは集合的で非個人的な性質をもっており、すべての個人においても同一である。この集合的無意識は個々人において発達するのではなく、遺伝していくのである。それは存在に先んずる形式であるいくつもの元 型から成り立っているが、この元型は間接的にしか意識化することができないが、意識の内容にはっきりとした形式を与えている。

(『元型論』C.G.ユング 林通義/訳 紀伊國屋書店)

・元型は本能とも似ている。

(中略)動物と人間に共通なア・プリオリな本能があり、しかもそれが個人の心理に重大な影響を与える、ということを(個人的性質のみを扱う心理学でも)否定しないであろう。(中略)もろもろの本能は、その本性によれば不明確・無規定であるのではなく、種に特有な形式をもった原動力であり、これは意識が生まれるずっと以前でも、また意識の度合いにかかわりなく、固有の目的を追求するものである。それゆえ本能は元型と非常によく似ており、あまりに似ているので、じっさいそれを根拠にして、元型とは本能自身の無意識的な模擬ではないか、言いかえれば本能行動を導くパターンではないか、という仮定が立派に成り立つほどである。

それゆえ集合的無意識の仮説は、ちょうどもろもろの本能が存在しているという仮定以上に大胆なわけではない。(中略)神秘主義であるという非難がよく私の見解に対して向けられたけれども、私が改めて強調したいのは、集合的無意識の概念は思弁的でも哲学的でもなく、経験的な事柄だということである。 (『元型論』C.G.ユング 林通義/訳 紀伊國屋書店)

・元型のはたらきは象徴的なモチーフ(形式)によって意識に現れてくる。モチーフはそれぞれの地域の文化や時代の流行によって多少姿を変えるので代替可能である。

3.リュティの昔話研究

マックス・リュティは語り継がれてきた口承文芸の構造を研究するなかで、昔話には特定の「形式」がある、との説を提唱。リュティの「形式」の概念は元型と重なる。ユングとは違うベクトルから、よく似た結論にだどりついている。

・昔話は「抽象的様式」を持つ。リアルな描写はなく、単純で図形的な表現。 例えば『3匹の子ブタ』で、ブタたちが家をどうやって、どんなに苦労して家を作ったか、など感情や具体的な描写はなく、レンガの家を作った、とだけ、実体を抜いて話の筋のみ語られる。

・ 物語の登場人物に内面的な葛藤はない。川から桃が流れてきて中から桃太郎 が出てくるなど、外的な事象が平面的に並んでいる。

・決まった流れに沿って物語が進行。物語に断固とした形式がある。

・「人間をおびやかし、人間にはその意味を理解しえないようなある世界に投げこまれたと思うひとは、あるいはまた、伝説のなかで、叙情的感動によってこのぶきみな世界の幽霊を空想してつくりだすひとは、昔話のこのおちついた叙事詩的光景のなかに、自己の世界の光景の浄化された姿を体験する。そして 昔話が、悩み、不安におびえて問いかけてくる人間に与える答えは、聖者伝の答えより説得力があり、永遠である。なぜならば、聖者伝(※)は説明しようとし、励まそうとするので、その意図が感じられる。それは話された内容の現実性と、解釈の正当性に対するせまい信仰を要求する。ところが昔話はなにも要求しない。昔話は解釈せず、説明もしない。ただ見て叙述するだけである。 そして世界のこのショー、われわれから告白もなにも要求しないこの夢想的ショーはそれ自身自明のことであり、必然性をもってことばとなるので、われわれは幸福感をもってそれに身をまかせる。この意味で昔話はほとんどひとりでに生まれる。」

・「昔話にこの効果をあたえているものは稚拙さや不器用さではなくて、高度な形式の洗練なのである」

・「そのモティーフは、それ自身としてはもはや現実そのものではない。しかし現実を代表している。」

※聖者伝=キリスト教などの聖人の伝説

(『ヨーロッパの昔話 その形と本質』 マックス・リュティ/著 小澤俊夫/訳 岩波文庫 「子どもと昔話」123 小澤俊夫責任編集)

*上記の「人間」を「意識の領域」と理解すれば、昔話は意識ではなく無意識 が作り出した形式的な文学、と解釈できる。(なかひら)

4.日本の昔話研究

池田彌三郎は、文学と民俗学を接続。「まま子いじめ」の物語について以下の考察をしている。ユング心理学やリュティを介さず近いところに辿り着いている。

・「(中略)一番大切なことは、物語に書かれてくる人生は、昔は目前にあるただひとつの人生ではなかったということだ。現実の世間に、かりにまま子いじめが行われていても、そうした事実が、ただちに昔の物語にうつされるとい うことなどはなかった。現実をそのまま書く態度などは、はるかにくだって、 自然主義文学以降の話で、昔は現実がくり返され、現実そのものに一つの型が出来、そうなって後にはじめて書かれるのだ。だから現実が書かれるためには、 現実そのものが類型化される時間が必要だった。」 (『文学と民俗学』池田彌三郎/著 岩崎書店)

*類型化されるということは、元型的な要素が含まれているから。池田氏のいう「型」は「形式」と理解できる。意図せず無意識が創作するのが昔話。(なかひら)

5.M.L.フォン・フランツの『おとぎ話の心理学』

ユングの共同研究者のフランツは、おとぎ話の具体例を用いた著作を多く書いている。上記の考察を踏まえて、フランツの『おとぎ話の心理学』に掲載された『3枚の羽』と『リング王子』の解釈をそのまま読んでいきたい。

「おとぎ話は普遍的無意識的な心的(サイキック)な過程の最も純粋で簡潔な表現です。だから、無意識の科学的研究に当たって、その価値は他のあらゆる材料のそれを上回っております。それは元型(アーキタイプ)を、その最も単純で明らさまな、かつ簡潔な形で示しています。」

(『おとぎ話の心理学』M.L.フォン・フランツ/著 氏家 寛/訳 創元社)

『3枚の羽』グリム童話(別紙参照)

1.3枚の羽:神託

2.老王、長男、次男、三男(でくの坊):老いた王とアニマの欠如

3.地下の世界:無意識

4.カエル:無意識下にいて認識されていないアニマ

5.ヒキガエルから絨毯、指輪をもらう:今まで無意識にあった宝を意識化

6.カエルから美しい少女への変身:アニマの意識化

7.輪をくぐる:輪はセルフの象徴。最後の試練

8.でくの坊の三男が王子となり少女は王女に、王国に平安をもたらす:アニマ の欠乏が解消。全体性の回復。

『リング王子』ノルウェー(別紙参照)

1.若者:まだ何者でもない存在。孤独。他にも風来坊、名も無い農民、足りない若者などのパターン。

2.ひとりで森へ鹿狩りに:森は無意識

3.角にリングを付けた雄鹿に出会う:無意識の要因

4.樽に閉じ込められ水に流される:樽は子宮や太母。拘束と安全。守る力と閉じ込め破壊する力の両方の意味を持つ。

5.巨人の島、台所に隠された犬(スナティ・スナティ):台所は変容の場。犬は意識化されていない影。

6.王国に宿泊、ラウダーの嫌がらせ:スナティ・スナティの言う通りにして全て解決

7.巨人の黄金の宝物を取りに行き巨人家族を殺す:塩とカラスムギの象徴

8:王様の娘と結婚、ラウダーの死:スナティ・スナティの呪いが解ける。巨人 は継母の呪いとわかる。破壊的な継母からの開放。大円団。個性化の達成。

日本の昔話

『夢見小僧』

(『日本の民話』4民衆の英雄 松谷みよ子 瀬川拓男他 角川書店) 『かがしの神さん』

(『日本の民話』6土着の信仰 松谷みよ子 瀬川拓男他 角川書店)別紙参照

6

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?