アフガニスタン往還半世紀の前田耕作さん バーミヤン遺跡調査など文化財保存活動を続ける

書斎でくつろぐ前田耕作先生(2008年、前田耕作さん提供)

私が少年であったころ、日本は戦争のさなかにあった。戦争というものに終りのあることを初めて知ったのは、1945年8月15日であった。それからも世界にはいくたびも戦争が起こった。燃えては消え、消えては燃え、いまなお戦火はおさまっていないのが、わが愛するアフガニスタンである。

この文章は、和光大学名誉教授の前田耕作さんが『アフガニスタンを想う』(2010年、明石書店)を著した際の「あとがき」に記した抜粋である。アフガニスタンの文化財調査研究など保存活動に取り組んで半世紀、前田さんはアフガニスタン文化研究の第一人者である。そのアフガニスタンでアメリカ軍の撤退に伴い、タリバンが侵攻し、政権を奪取した。タリバンは2001年、バーミヤンの大仏を爆破している。前田さんは、「再び戦火に晒させないために世界はいま大きな声を揚げなければなりません」と、沈痛な思いで訴える。

■東京五輪の1964年、名大調査団に参加

前田さんは、1933年に三重県亀山市に生まれる。1960年に名古屋大学文学部哲学科を卒業後、アジア文化・思想史を専門とするが、シルクロード考古学を岡崎敬さん(1923-1990)に学び、仏教美術の研究を重ねる。1971年以降2003年退職まで、和光大学で教鞭を取る。現在はアフガニスタン文化研究所所長や文化遺産国際協力コンソーシアム委員などを務める。

前田さんが遠く遥かなアフガニスタンを初めて訪れたのは、東京オリンピック開催と東海道新幹線の開通が間近に迫った1964年の7月であった。第一次名古屋大学アフガニスタン学術調査団の一員として、約3ヵ月間滞在する。バーミヤン地域の仏教遺跡の調査と、玄奘三蔵が口述筆記させた『大唐西域記』の道筋を踏査するのが目的だった。

バーミヤンはヒマラヤとカラコルムに連なる巨大なヒンドゥクシュの山並みのちょうど真ん中あたり、標高2500メートルの高地にある。3世紀末から8世紀にかけてほぼ500年間、パキスタンの西方に花開いた仏教の都城で、シルクロードの東西を結び、インドへの中継地として栄えたのであった。

バーミヤン渓谷の全景(2003年、前田耕作さん提供)

玄奘が天竺への途上、バーミヤン立ち寄ったのは630年頃で、15日間留まっていた。玄奘はこの地で、金色に輝く東西の大石仏を仰ぎ見たのであった。7世紀初期のバーミヤンは仏教文化の最盛期を迎え、まるで一大仏教王国を想像させる。

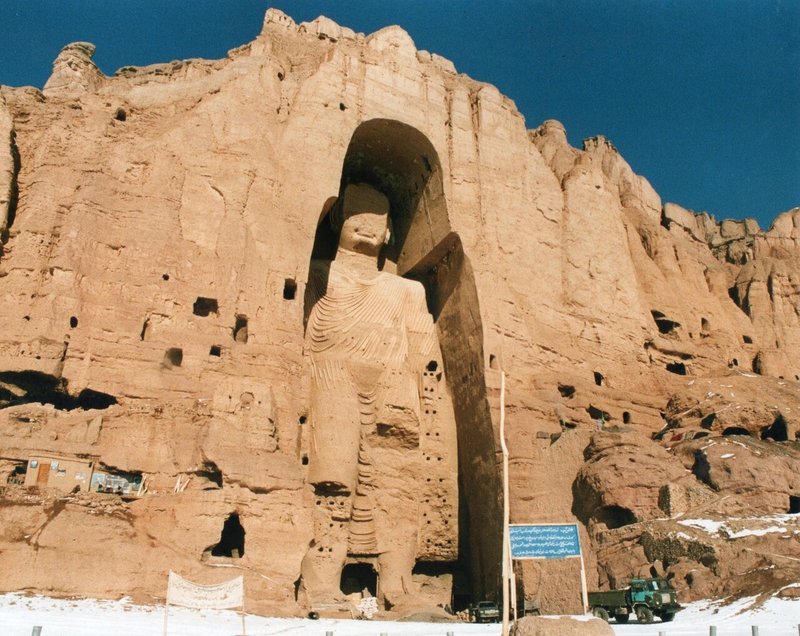

ヒンドゥクシュ山脈の渓谷地帯に彫られた在りし日の西大仏

(1997年、宇佐波雄策さん撮影)

東西の2体の大仏はタリバンによって破壊されるまでは、1400年の時を超えて、玄奘の記したままに実在していたし、破壊後も、その仏龕(ぶつがん)は残っている。前田さんは宿の北窓を開けると、朝の光に照り映える大仏の姿が目に映った。「ポプラ並木のつくる緑の帯と朝日に輝く褐色の岩肌、その摩崖に包まれるかのように刻まれた巨像は、まるで夢のような風景でした」と、感動を述懐する。

前田さんは、ひどく破損している窟に入り、壁穴によって連接している窟を次々と調べていた時のことだ。その功あって、ある小さな洞窟の傷んだ東壁のわずかな隙間から、赤い衣を纏った未調査の坐仏が目に飛び込んできたという。この洞窟は名古屋大学のイニシアルのNをとってN洞と名づけられ、帰国後に研究発表をしている。その後も学術調査を続け、アフガニスタン行はライフワークに繋がり、人生にとっても岐路となった。

前田耕作さんがN洞で見つけた合掌して供養する「麗しき天人」の壁画(1964年、前田耕作さん提供)

私が前田さんを知ったのは1998年秋だった。朝日新聞120周年記念事業で玄奘三蔵をテーマに取り組んでいたこともあり、必然的な出会いでもあった。初対面で、重厚な見識の学者であることは一目瞭然だった。2000年10月に、奈良県などが実施した「玄奘三蔵のシルクロードを行く」ツアーで、同行講師の前田さんとインドの旅を18日間も供にしたことで、その豊富な知識や温かい人柄を知ることができた。

「玄奘三蔵のシルクロードを行く」ツアーで、インドに同行

(2010年、左が筆者)

こうして始まった親交は、20年以上になるが、私の大阪での出版記念会にも、わざわざ鎌倉から出向いてスピーチしてくださった。2004年11月の私信に「白鳥さんの旅に、もう一つアフガニスタンを加えてください。玄奘の道、一緒に歩きたく願っています」との過分な文章が綴られてあった。

筆者の大阪での出版記念会で挨拶のする前田耕作さん(2000年)

前田さんは大所高所から著作や言論活動を展開する傍ら、小さな活動にも誠意を持って対処された。私も責任者の一人として立ち上げた文化財保存と共生をめざすミニコミ誌『トンボの眼』の趣旨に賛同いただき、原稿料無しで何度も寄稿していただいた。2006年の6号に「文化遺産国際コンソーシアムとはなにか」と題し、人類共通の文化遺産を国際的な協力の下に保護することを強調された。2010年の第19号では「玄奘三蔵と旅する」との文章を送っていただいた。

ミニコミ誌『トンボの眼』への寄稿

さらに私が企画展コーディネーターとして関わっていた平山郁夫展のシンポジウムや講演会にも講師を引き受けて、平山画伯が提唱されていた文化財赤十字構想の意義などについて貴重な発言をいただいた。

名鉄ホールで開催された「平山郁夫展開催記念シンポジウム」での前田耕作さん(2011年)

■悲劇の連鎖 大仏破壊後に世界遺産登録

玄奘の訪れたバーミヤンの仏教文化は繁栄を極めていたが、イスラム勢力がこの地にも及ぶようになり、次第に仏教徒が迫害され衰退してしまった。11世紀初頭にこの地を征服したガズナ朝のマフムードによって石窟寺院遺跡が略奪を受ける。偶像崇拝を否定するイスラムの時代、大仏も装飾が剥がされ、顔面部も削られるなど大きな被害を受けた。仏教遺跡はイスラムの進出やモンゴルの来襲など、相次ぐ戦禍によって破壊の危機に直面したものの、バーミヤンの大仏と主要な仏教壁画は、1000年以上も生き残ってきた。ところが2001年3月、タリバンはイスラムの偶像崇拝禁止の規定に反しているとして、東西2体の大仏は爆破され、壁画の80パーセントも失われてしまった。

爆破後の東大仏(2002年)

爆破後の西大仏(2002年)

アフガニスタンは1978年にクーデターが起き、旧ソ連が軍事介入。89年にソ連軍が撤退するものの、内戦を経てタリバンが支配域を広げ、96年に政権を樹立した。2001年の米同時多発テロ後、タリバンが国際テロ組織アルカイダのウサーマ・ビン・ラーディン容疑者をかくまったとして米軍などの攻撃を受け、政権を追われた。しかし反政府勢力として政府軍と交戦を続け、今回政権を奪取したのだ。

2001年以降、アフガニスタンでの内戦が一応の終結をみたことで、遺跡の修復と保全に対して世界的な支援の機運が高まった。そして2003年7月、バーミヤン渓谷の建造物群は、世界遺産に登録された。と同時に危機にさらされている遺産としても登録された。さらに考古遺跡の周辺も含め「文化的景観」として保存されるべきことが、確認された。

前田さんは「バーミヤンは、多大な損傷を蒙ったが、幸いにもこの地を訪れた人びとの手によって、消えることのない映像が残されている。それはイメージの遺産ともいえるものです。失われた大仏、消滅した壁画のすべてがイメージとして保存されています。それらは遺跡の復興に役立つだけでなく、失われた世界遺産を後世に伝える上でも、かけがいのない文化財といえるでしょう」と強調している。

■25年ぶり再訪して目にした文化財の惨状

前田さんにとって、待ちに待ったその時が来た。戦争や内乱の苛烈な歳月、現地には足を踏み入れることが出来なかったが、2002年9月、日本・ユネスコ合同調査隊の一員として、25年ぶりにバーミヤンに向かった。タリバン敗走後、初めてユネスコが、現状調査のため遺跡保存の専門家を派遣したのだった。

25年ぶりにバーミヤンを訪れ現地調査(2002年、前田耕作さん提供)

バーミヤンの惨状について、前田さんは、シルクロードに関する月刊誌『ハルブーザー』に、その心情を綴っている。概観して「この25年間、わが心の奥底に抱き続けてきたバーミヤン谷の美しい風景が一変していたのは残念でした。まず1500年間、あの緑豊かな大渓谷を見下ろしてきた東西大仏の雄姿が見られません。心の中にぽっかりと大きな穴があいたような感じでした。とくに東大仏の方は、ひどく破壊されています。西大仏の方は、大きな固まりが大仏の足もとに落下しています」と心痛めていた。

国立カブール博物館は、約2000年にもわたって保管されてきた数々の文化財を収蔵し、中央アジアでも屈指の考古資料館であった。それが20世紀のわずかな期間に内乱で破壊され、文化財は略奪で国外へ流出してしまった。

戦乱で荒廃したアフガニスタン国立カブール博物館の入り口

(2003年、前田耕作さん提供)

その後2004年秋、博物館の建物外観は修復された。所蔵品の中央アジアのコレクション1万点のうち、2500点が海外から返却され、修復が進められ、その一部が展示されている。バーミヤンの本格的な保存・修復活動は2003年秋からスタートした。前田さんは2004年春と秋にも現地を訪れ、遺跡保存事業に携わった。

石窟内で壁画のコピーを壁画に合わせ調査する前田耕作さん

(2004年、前田耕作さん提供)

石窟で現地研究者に指導する前田耕作さん

(2004年、前田耕作さん提供)

保存修復は、主として東京文化財研究所を中心とする日本隊と、ドイツ・イコモスに所属するミュンヘン・グループとアーヘン工科大学の専門家によって構成されるドイツ隊が、アフガニスタンの考古研究所および歴史記念物保存局のスタッフらと協力して進められた。前田さんは「ユネスコ文化遺産保存日本信託基金」による調査を2009年まで9回も実施した。ところが内戦が再び深刻化した2010年以降、外務省からの渡航自粛通達もあって中断していたが、2012年に再開されていた。

■「歴史と文化が生き残れば、国もまた…」

2004年春、前田さんは一つの行動を起こした。「アフガニスタン文化研究所」を立ち上げたのだ。ソ連軍の侵攻に反対して活動していた「アフガニスタンを愛する会」の有志らが参加し、前田さんが所長になった。

研究所では、『NEWS LETTER』を隔月発行し、アフガニスタンの最新ニュースを4ページ紙面に盛った。前田さんの厚意で毎号手にすることができた。全ページがカラーで、表紙には、バーミヤン渓谷をはじめ美しい自然景観、カブールの街並み、各地に点在する遺跡、さらに子どもたちの表情が紹介され、一度も行ったことの無い私にとって、アフガニスタンがとても身近に感じられた。

アフガニスタンの最新情報を伝える『NEWS LETTER』

タリバンが放置した戦車で遊ぶ子どもたち(2012年、前田耕作さん提供)

柱と梁を残すだけで青天井のアフガニスタン国立カブール博物館展示室(2003年、前田耕作さん提供)

前田さんは2009年には、前回取り上げた考古学者で文化人類学者の故加藤九祚(きゅうぞう)さんらと、中央アジアの歴史や文化を研究する「オクサス学会」を創立し、随時セミナーを開き、その成果を紀要で発表している。現在も活動を継続しており、私も何度か出向いている。

オクサス学会での勉強会《2009年》

独立行政法人文化財研究所は2004年12月、東京・有楽町朝日ホールで国際シンポジウム「世界遺産バーミヤン遺跡を守る 現場からのメッセージ」を開催した。シンポの中核的な役割を担っていた前田さんから誘いがあり、私も急きょ駆けつけた。

前田さんは、東京文化財研究所の客員研究員として講演し、バーミヤン遺跡とその歴史について、「保存・修復と埋蔵文化財の発掘調査という併行する二つの作業によって、いま初めて具体的な内容を明らかにしようとしているである。その意味で、私たちの作業は、バーミヤン遺跡の新しい歴史の序章をなすものである」と、熱っぽく語っていた。

再建されたアフガニスタン国立カブール博物館

(『黄金のアフガニスタン』展図録より)

それから17年の歳月が流れ、わが国の古代文化とも深い繋がりのあるバーミヤン遺跡は、日本もユネスコとともに世界遺産の修復・保全に力を注ぎ、ようやく崩壊する危機を脱していた。ところがアフガニスタンの急変で再びタリバンの統治が始まった。今後の文化財保存の行方が見通せなくなっている。

前田さんは、「文明の十字路といわれるアフガニスタンは私たち日本の古代文化につながるシルクロード遺産の宝庫です。かけがえのない人類遺産を何としても守らなければなりません。人類共通の叡智の集積である文化遺産は新たな和平と持続する平和への歩みにかならずや光を投げかけてくるものと願っています」と力説する。

「歴史と文化が生き残れば、国もまた生き残ろう」。戦後、廃墟となったカブール博物館の入口に掲げられていた言葉だ。冒頭に紹介した前田さんの『アフガニスタンを想う』の最終章は次のような文章で結んでいる。

アフガニスタンは終息しない戦火の中で疲れているが、世界に誇る文化と歴史を作った国であることを忘れてはならない。フランスの神話学者デュメジルは、神話を忘れた民族は死んだに等しいといったが、民族に生気の源である歴史と文化、国の誇りを忘れ去った国は魂を失った人間に等しいといえる。アフガニスタンの「民生」から文化への寄与をぬき去ったとしたら、それは「民死」であって「民生」とはいえない。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?