漆職人の道へ回帰、角偉三郎さんを偲ぶ 銘と決別、能登に生き「わが道」を追求

かたちは

民家も町並みも美しいかたちがあります

一椀もそのかたちを示して、その背景をさがせます

どこの地域が見えるか、また列島のむこうへの風景を持つのか

小さな一椀でありながら、その影のかたちは大きい

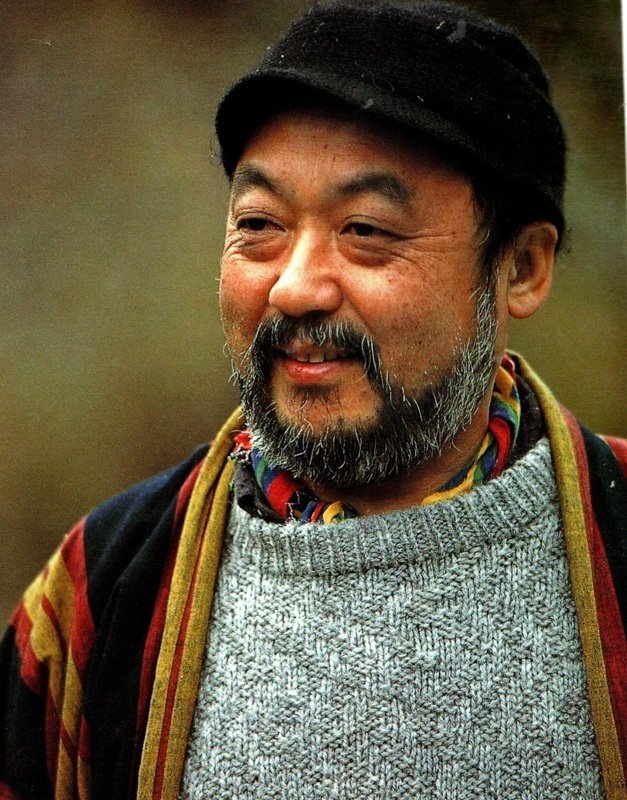

日本最大の漆産地として知られる石川県・輪島に、「かたち」にこだわる職人、角偉三郎さんがいた。「輪島に角あり」と一目置かれ、国内外で高い評価を受けてきた角さんは2005年10月26日に65歳で急逝し、17年になる。約15年ものお付き合いがあり、企画展の実現は私の宿題であった。死の直前、病床から代表作を集めた作品展に期待し、自ら作品リストを作成していた。作家から職人の道に回帰した「漆人 角偉三郎遺作展」は2006年8月に大阪・京阪百貨店守口店で、年が明けて5月には金沢名鉄丸越百貨店で開催できたが、遺作展となってしまった。

■漆芸作家の肩書を捨て、職人の道に回帰

角さんは1940年、漆の一家に生まれた。父は塗りの下地職人、母は蒔絵職人だった。15歳の時に沈金師・橋本哲四郎さんに師事する。20代の前半から沈金の技法を生かした絵画的なパネル作品を手がける。1962年に第1回日本現代工芸美術展で《眼》(石川県輪島漆芸美術館蔵)が初入選、64年には日展でも入選し、早くから頭角を現す。

1978年に日展で漆パネル《鳥の門》(1978年、加賀屋蔵)が特選を受賞するなど17回も入選し、40歳までは日展作家として活躍した。

漆パネルの代表作に《海》(1982年)や、《巣穴》(1983年、石川県輪島漆芸美術館蔵)などがある。

順風満帆の角さんに、宿命的な転機が訪れる。能登半島の柳田村(現能登町)合鹿で土地に伝わる椀と出合ったからだ。合鹿椀は山村の民が自身で使うために作った一回塗りの素朴なものだった。質素で粗野な椀の味わいに魅せられた角さんは、使われる道具としての「漆の原点」に価値を見出したのだ。

漆という素材を活用した表現世界から、漆という素材が一番生きる生活の中に存在する器への回帰だった。40歳過ぎから日展などへの出品をやめ、漆芸作家の肩書を捨てたのだ。角さんの作品には、銘がない。五つの朱点が配され、それを線で結んでいる。材料があって道具。そして作り手と使い手。最後の一つは自然と調和したいという思い。これが「角偉三郎の五つ星」だ。

さらに「偉三郎」の銘と決別したばかりでなく、箱書きもやめる。角さんは「それまでは平面やパネル、オブジェで表現した優美な世界をめざしていました。しかしそれは絵画や彫刻など、漆を使わずとも表現できるではないでしょうか。だとしたら漆とはいったい何なんでしょうか」と自問したからだ。

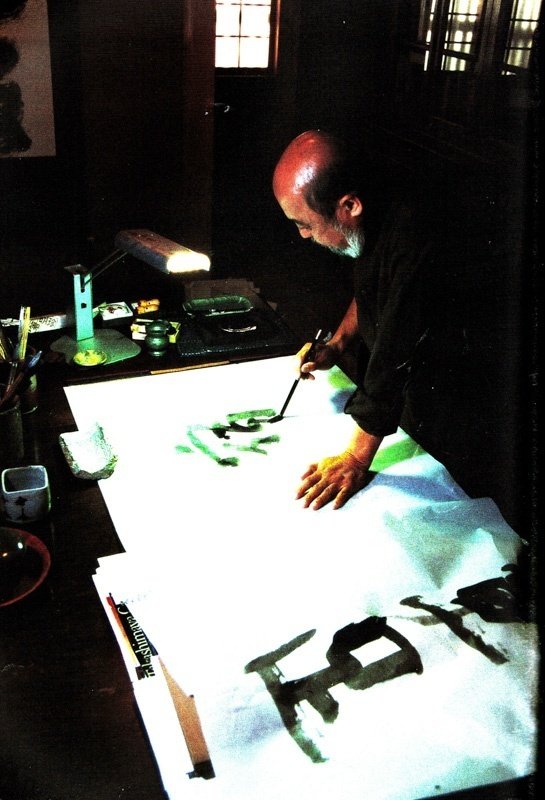

美術品を生み出す作家から、生活と密着した職人へ逆流した角さんは、漆芸の姿勢だけではなく、その手法においても独自性を追求した。10回近くも重ね塗りする輪島塗の伝統を否定し、新しい造形世界をめざした。椀や鉢、盆や膳、重箱など日常使われる器を、手で漆を塗る独特の手法で制作したのだ。

漆は直接触れるとかぶれる怖れがあるためか、産地ではだれもやらない手塗りに、角さんは平気で挑んだ。手で直接塗ると、大胆で力強い質感が出るのだという。刷毛で塗り込まないため、カンナの跡や木目や布の跡を残す手法にもつながる。絵付けも手のひらや指、つめに漆を混ぜた練り金を付けて描いていく。

その後、漆のルーツを求め訪ねたミャンマーのチャウカ村では、仕上げも手塗りだったそうだ。漆の原点を見る思いだったという。この旅には、漆商で長年の友人でもある大向稔さんも同行した。二人は産地としての輪島塗の将来を案じている。大向さんは角さんの新境地について次のように分析している。

「角さんの目は、自分の育った輪島に足を踏ん張り、漆にたずさわってきた過去、未来の職人の営み、さらには漆を産するアジアに向けられている。産地はいま、不況にあえいでいますが、日本古来の漆文化の灯をともし続けていかねばなりません。角さんの問いかけを産地全体でも問わねばなりません」

また曲がっていて無用とされたヘギ板で皿を作り、何枚かを寄せ木してテーブルやオブジェにするなど、新しい試みを続けた。それゆえ職人になっても、「輪島に角あり」と注目され、国内外で高い評価を受けた。1994年にはドイツ・ベルリン国立美術館で、東山魁夷に続き日本人として二番目の個展が開催された。作品はベルリン国立美術館はじめ英国のヴィクトリア・アルバート王立美術館、フランスのパリ民俗学博物館などでも所蔵されている。

■死の直前まで情熱を傾けながら遺作展に

角さんとの出会いは、私が朝日新聞金沢支局長に着任した1991年に遡る。初めてお会いした時、角さんは「私は何人もの職人さんと一緒に漆を制作しています。輪島の地そのものが私にはひとつの工房といってもいいかもしれません」と語った。能登半島の厳しい風土の中で、ひたすら可能性に挑む角さんの姿勢に強くひかれた。

金沢を離任後も、懇親が続いた。各地の小さな画廊での展覧会の案内も送られてきた。1995年秋、大阪・難波の高島屋での大がかりな作品展が開かれた。販売するための展覧会だったが、600平方もの広さに様々な椀を中心にした作品が並んだ。「死ぬまでに10万個の椀を作りたい」との心意気が伝わる迫力があった。その後も度々、高島屋での作品展があり、2003年には陶岳さんも備前から駆け付けた。冒頭文章は、角さんが2003年に名古屋で開いた「角偉三郎展」に寄せたものだ。

2000年春、私は備前の森陶岳さんの展覧会を全国5会場で巡回し終えた。その図録を角さんに渡すと、なぜか角さんがすでに陶岳さんのアトリエを訪ねていた。話が弾み、私は陶岳さんを、2001年の初冬、石川県・門前町にあった角さんのアトリエにお連れした。

アトリエは、門前町の山中の通称「まんだら村」にあった。外見こそどこにもある木造の民家風だが、戸を開けると広い土間があった。一階は書斎とリビング、ダイニングなどにあてられていた。ブラジルで買い求めたという大きなタンスや整理棚が据え付けられていた。いずれも日本では規格外の大きさで、その道具に合わせ入れ物の建屋の設計をしたという。ここにも角さんの思想が見てとれた。

仕事場は二階にあった。制作中の椀や盆、器などが所狭し置かれていた。輪島の海に面した所にもアトリエがあり、海の方で下地を作って、山で仕上げをするという。作業場は広く、ミュンヘンで買ったアフリカの壷や器が数多く置かれていた。

角さんと陶岳さんの二人は、夜の更けるまで芸術談義を重ねた。その傍らで私は美味しい酒以上に、二人の言葉に酔った。漆芸と陶芸、芸域は違うが、原点を求め続ける「本物志向」の二人の作家の生きざまに共鳴したからだ。私には、角さんの造形へのこだわりと、古備前のあり方を追い求める陶岳さんの執念が重なり合った。私はいつの日か、角さんの展覧会をと、心に期したのだ。

そうした角さんの職人魂を、拙著『夢をつむぐ人々』(2002年、東方出版)に「職人にこだわる漆の至芸」として取り上げた。2002年秋には角さんと、やはり拙著で紹介した金沢市在住の女流作家・三田薫子さんを交え出版記念の集いを開いた。角さんは「私の作品は美術品ではなく工芸品なんです。だから壁やケースに飾ってほしくない。日常生活の場で使ってほしい。漆の本当の良さは、使ってみて初めてわかるはずです」と、熱っぽく語った。

朝日新聞社では、売るために作品を作る職人・角さんの個展は出来なかった。定年後の2005年7月、フリーとなった私は、角さんの展覧会計画を立て、いつもの携帯に連絡したがつながらなかった。病に伏していたためだ。ともかく見舞いに駆けつけたところ、長時間の話もできず、展覧会の話どころではなかった。

帰路、立ち寄った門前で、角さんの永年の友人で、そば屋を営む星野正光さんを訪ねた。角さんのことに話題が及ぶと「ぜひ展覧会を実現してほしい、イッちゃん(偉三郎の愛称)の回復にはそれが一番や」と懇請された。私は意を固め自宅に電話を入れた。「そうかやってくれるか。ありがとう」。その声は別人のような張りのある響きだった。その後も病床から電話をいただき、「今度は作家時代のパネルも出そう」「ヘギ板のでかいのも出したい」と伝えてきたのだ。

ところが再びアトリエに戻ることもなく不帰の人となった。喪明け後、輪島を訪ねた私は奥さんの捷子(かつこ)さんと、角さんの仕事を継ぐ長男の有伊(ゆい)さんと話し合った。「遺作展ができれば何よりの供養になります」との遺族の言葉に励まされた。展覧会実施に向け実行委員会を立ち上げた。関係者の幅広い協力が得られることになった。

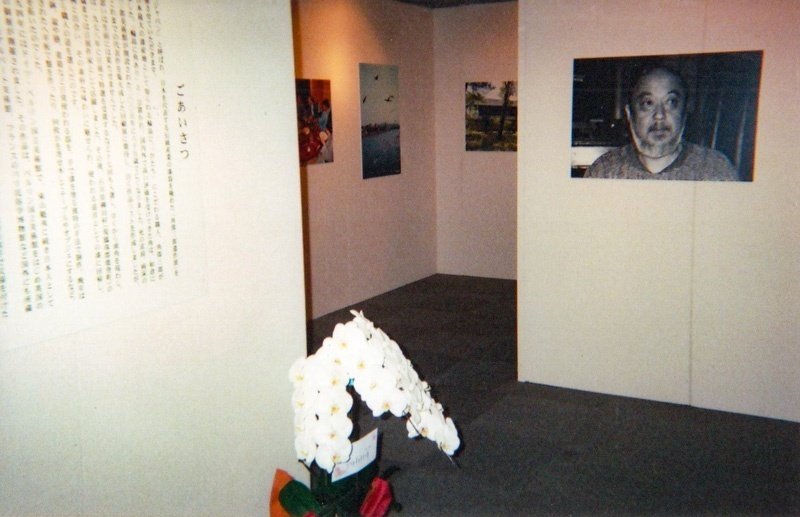

■初期の作家時代のパネルから椀、書も展示

展覧会は遺作展となったため、角さんの仕事を幅広く調査する必要があった。とても私だけでは手に負えない。そんな時、強力な助っ人が現れた。元石川県立美術館で工芸担当の学芸員だった寺尾健一さんだ。もちろん生前の角さんとも交流があり、その作品を高く評価していた。

何度か会合を重ね、輪島のアトリエで作品調査をした。遺族からデザインやメモなど多くの資料を見せていただき、その苦悩の足跡をなぞることができた。そして何よりの収穫は作家時代の漆パネルの作品が10数点も遺されていたことだ。ほとんど本人も忘れられかけていた作品もあり、《海》など6点を特別に出展することができた。

展覧会には、独特の素手で文様を付けた盆をはじめ、漆を手でつかみたたいて幽玄の味わいを醸す皿や桶、さらに合鹿椀はじめ椀、銚子、膳、櫃など際限なく「かたち」にこだわった80点余が出品された。また独自のヘギ板で制作した屏風や盤も出されたが、特別注文で三つしか制作しなかった朱塗ヘギ板盤も大阪の割烹から借り受け展示した。

金沢では会場が大阪の二倍の広さになった。このため石川県立美術館や石川県輪島漆芸美術館、さらには角偉三郎美術館・加賀屋などからも借用し120点余で構成した。さらに両会場とも、晩年に仕事の合間で手がけた書の作品も額装や軸装、屏風など10数点を紹介することができた。

金沢会場の会期中には、寺尾さんが「作品」について、私が「人」についてギャラリートークを実施した。聴講の方と会場を回りながら、私は非凡だった角さんの遺徳をしのび「形を追い求めた角作品を味わってください。私にはモノを作る才能はありませんが、この展覧会を開催できたことは私にとっての作品です」と結んだ。

展覧会は東京などへも巡回し、多くの人に角さんの作品を見ていただきたかった。しかし条件が整わず、金沢会場で終了した。そして2007年6月、輪島に赴き、角さんの仏壇に「お陰で約束を果たせました」と報告した。

この展覧会に合わせ『漆人 角偉三郎の世界』(梧桐書院刊)が発行された。私も編集に協力した。陶岳さんから「能登で会った。能登の風土を感じる家であった。雪のある、美しい、寒い夜であった。その時、角さんの本性を感じた。体がふるえる感動があった」と記されている。私と同行した日のことが蘇った。

もう一つ、書き添えておく。角遺作展の取り組み中にNHK金沢放送局のディレクターから角さんの業績を伝える番組について相談を受けた。私は資料提供などできるだけ協力をした。その番組は2007年7月、新日曜美術館で放映された。ゲスト出演したのが常滑の陶芸家、鯉江良二さんだった。20年来の親交があった。「作品そのものが言葉である」。二人に共通した認識だった。

■永遠なる漆への愛を込め晩年は「六つ星」

漆とは何かを問い続けた角さんは、その答えを伝統的な技法や芸術的な奔放さに求めなかった。輪島の風土に育った自分自身の生き方に求めたのだ。それは足元の椀や盆など本来の漆器への回帰だった。「漆という素材が一番生きるのはやはり食器なのだ。美術品でなく日常生活の場で使えて飽きのこないモノを作りたい」との考えに到達したのだった。

こうして角さんは作家の道から職人の道に逆流した。それが角さんにとって自然の流れだった。漆芸の姿勢だけではなく、その手法においても独自性を追求した。10回近くも「重ね塗り」する輪島塗の伝統を否定したのだ。「漆の性質を複雑に解釈するのではなく余計なものを省く作業の中で、新しい造形世界を発見する」。これがアウトサイダー角さんの信条だった。

角さんの生涯は短かった。しかし遺された作品は、その銘代わり「星」とともに私たちに語りかける。晩年の作品は「六つ星」だ。増えた一つの意味は時空を超えた永遠なる漆への愛を込めた願いだった。角さんにとって仕事への信念であり、祈りともいえる。飾り物としての漆ではなく、「使われてこそ具」との職人の気概が、角さんの真骨頂なのだ。

角さんの書についても触れておきたい。門前の工房は、夜になると漆黒の闇と静寂に包まれる。風の音に響き合うように脳裏をかすめる言葉の数々。そうした心の動きを紙に記すようになった。その言葉は詩となり、やがて書の作品となった。漆作品と同様に、独特の味わい深い字で綴られた作品は、やはり「角流」だ。

忘れることのない角さんの思い出。わが家には、合鹿椀2客と一枚の色紙が遺されている。門前の山中のアトリは、自然の中に溶け込んでいた。木々の眺めがあり、風の音と鳥のさえずりが聞こえた。しかし夜になると、どこからも明かりが見えない。文字通り黒い漆をまぶした漆黒の世界が広がる。

そんな時、詩人のような心境になり、角さんは書を始めたという。私が所望した色紙には、こんな文章が角流で書かれていた。

せまって来る 少しためて吹く まるいのだ風 ころがってうちの戸をたゝく

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?