日本と古くから歴史の交流、芸術と文化のオランダ 数多くの名画を遺し、37歳で自殺した薄幸のゴッホ

オランダは、江戸・徳川幕府の鎖国時代も長崎湾に浮かぶ扇型の人工島“出島”を通じて、唯一交易を続けた国だ。西洋の様々な物品だけでなく蘭学が普及し、オランダは“新しい世界への窓”となった。歴史的に、鉄砲やキリスト教伝来のポルトガル同様に、関心を寄せていた。すでに4半世紀も前になったが、2000年8月、旅行社が企画した「名画と古都」のツアーに出かけた。

1987年に安田火災海上保険(現・損保保険ジャパン)が、ゴッホの代表作《ひまわり》(1888年)を53億円で落札して世間の耳目を集め、その年に安田火災東郷青児美術館で鑑賞し、37歳で自ら命を絶った短い生涯を閉じたオランダの画家の名画を堪能したいと思ったのが、大きな動機となった。オランダといえば風車とチュ-リップが思い浮かぶ。それだけではない古都の魅力と、数奇な画家の生涯を合わせリポートする。

アンネが2年間、隠れて過ごした屋根裏部屋

募集した旅行社が東京だったこともあり、成田発KLMオランダ航空の午前の直行便でひとっ飛び。といっても飛行時間は約13時間半かかる。スキポール国際空港に到着後はホテルへ。

まずはオランダの概要から。正式国名はネーデルランド。これは低い土地を意味する言葉だ。実際に国土の約5分の2が海面下より低い土地で、ほとんどが干拓地による。国民が国土を造ったことになる。首都アムステルダムも堤防で海を区切り、その内側に作り上げた街だ。アムステル川河口近くにダムが築かれたのが名前の由来という。

アムステルダム市内には、外海からの商船が降ろした積み荷を街のいたるところへ運搬できるように網の目のように運河が張り巡らされている。運河クルーズで街並みを見ると、運河の水面からそう高くない位置に地面があるのを見ると低い土地であることを実感する。運河に沿って並ぶ17世紀の豪商の邸宅を眺めながらの運河クルーズは格別だ。

アムステルダム中央駅から約750メートルのところにダム広場がある。ダム広場には、17世紀ごろに建設された王宮も建つ。散策を楽しみ、ベンチでひと休み。各国からの観光客が来ており、行き交う人々の人種も様々だ。

世界最大のチュリップ公園で有名なキューケンホフ公園にも立ち寄った。この時期はダリヤやユリなど夏の花が咲き誇っていた。シンゲルの花市場、市庁舎や西教会などは車窓から眺めただけだった。なにしろ「名画」を売りものにしたツアーだけに、ゴッホをはじめレンブラント、フェルメールら巨匠の傑作のある、アムステルダム国立美術館と、ファン・ゴッホ美術館に多くの時間を割いた。

巨匠の名画のことは後述するとして、アンネ・フランクの家とレンブラントの家のことは触れておきたい。第二次世界大戦の1942年から44年の2年間、アンネとその家族が屋根裏部屋に隠れて過ごしていた家が博物館として見学できるようになっている。ナチスの秘密国家警察に見つかってしまうまでの生活や当時の思いを綴った、アンネ・フランクの日記は読んでいただけに感慨深い。

アンネの父・オットーが経営していた会社の3、4階の一部分を隠れ家として改築し、わずか45平方メートルの広さにアンネら8人のユダヤ人が住んでいたという。屋根裏部屋への入り口には、当時の隠れ家に繋がる本棚がそのまま残されていた。

右:アンネの家に残っている抜け道の回転式本棚

一方、1639年から約20年間住んでいたレンブラントの家は、当時の生活が垣間見える豪邸だった。レンブラントが破産後に豪邸が競売にかけられ、レンブラント生誕300周年を記念して、1911年に博物館として開館されたそうだ。レンブラントが住んでいた当時さながらのアトリエやコレクションが展示されているが、作品は数点ほどしかなかった。

フェルメールが生涯過ごし、名画を描いた街

名画の旅はデルフトから始まった。まずは街の中心・マルクト広場へ。広場には、観光客向けのお土産店からデルフト陶器専門店まで、バリエーション豊かなお店が軒を連ねる。青き美しいデルフト焼の陶器の里は、17世紀のバロック絵画を代表する画家ヨハネス・フェルメール(1632年~75年)が生まれてから亡くなるまで、生涯過ごしたことでも知られる。

フェルメールが描いた作品は、世界でわずか35点ほどしか確認されていない。それゆえ神秘化され、国内で公開される度に反響を呼んでいる。現在、出身国のオランダに7点が残るのみで、アメリカに12点、ドイツに6点、その他フランス、スコットランドなど7カ国13都市に分散されている。

デルフトのマウリッツハイス美術館では、《真珠の耳飾りの少女》(1665年頃)や《ディアナとニンフたち》(1653-54年頃)、《デルフトの眺望》(1659-60年頃)を鑑賞することができた。

旧市街を歩けば、今なおフェルメールが生きた時代の建物や風景がいくつも残されているそうだが、《デルフトの眺望》を描いたとされる場所には、その風景は見当たらなかった。

マウリッツハイス美術館に、レンブラント・ファン・レイン(1606年~69年)が没年描いた《自画像》(1669年)もあったが、代表作はアムステルダム国立美術館に所蔵されていた。

とりわけ《夜警(正式名称:フランス・バニング・コック隊長とウィレム・ファン・ライテンブルフ副隊長の市民隊)》(1642年)はレンブラントの名作であり、オランダ黄金時代を代表する絵画の一つだ。1715年にアムステルダム市庁舎に移設された際、壁に収まらないため作品の四方が切り取られた。もっとも大きな欠損部分は左側で、これらの失われた部分は現時点でも発見されていない。

美術館では2019年より展示室での修復作業を行い、この欠損部分についてレンブラントの技法と色の使い方を人工知能に学習させ、300年ぶりに再現した。左側の復元部分には2人の男性と少年が描かれているそうだ。

この《夜警》を境として、レンブラントの人生は暗転していく。芸術性を追求するあまりその作風は市民たちの嗜好から離れ、次第に市民から背を向けられるようになった。さらに最愛の妻を病気で失い、浪費のために破産するなど私生活においても困難が続いた。

無名のまま、自ら命を絶ったゴッホの名画

「わだばゴッホになる」。あの鬼才・棟方志功をして、憧れさせたフィンセント・ファン・ゴッホ(1853-90)は、世界を代表する天才画家であることに間違いない。37歳で自ら命を絶った短い生涯で、画家としてはわずか10年ながら2000点もの作品を遺した。画商の弟テオドルス(通称テオ)の援助を受けながら画作を続けた。しかし全生涯を通じても1、2枚の絵しか売れることはなく、無名のままこの世を去った薄幸の生涯だった。

初めてゴッホの作品を直に見たのは、1976年に京都国立近代美術館で開催されたゴッホ展だ。オランダ国立ヴァン・ゴッホ美術館所蔵の作品が40点以上も出品されており、独特の筆遣いと色彩に圧倒された。

その後、1987年に安田火災海上保険(現・損保保険ジャパン)が、ゴッホの代表作《ひまわり》(1888年)を53億円で落札して世間の耳目を集めた。作品を購入した年、安田火災東郷青児美術館(現・SOMPO美術館)で、《ひまわり》の特別展観があり、鑑賞に出向いた。黄色を基調とした色彩の妙にあふれた「一点見せ」は効果抜群だった。

画家としてのゴッホとともに、その生涯にも関心を寄せた私は、神田の古本屋街で、数冊の図版と一冊の古本『ファン・ゴッホの手紙』(昭和22年11月15日発行、養徳社)を買い求めた。

今や赤茶けた本の定価は150円。土井義信訳とあり、序文に「原書は愛弟テオドールと画友エミール・ベルナールに宛てた手紙の抜粋で、原語はオランダ語とフランス語である」と記されていた。当然ながら旧仮名遣いで書かれているが、弟にあてた文面のいくつかを、新仮名遣いで紹介してみる。

愛する弟よ。また君に手紙を書くが、悪く思ってはいけない、――絵

を描くことが、僕には実際全く特別の楽しみだということを、ただもう

君に知らせたいからなんだ。

この弟こそ画商であり、何より兄ゴッホのよき理解者であり、生活の面倒を見続けたパトロンであった。

僕が固く信じている通り、もしも僕たちの希望が外れず、印象派の絵

の値段が上がるなら、うんと制作が出来るし、それにそれをべら棒な安

い値で売るようなこともなくなるに相違ない。

今度はほんとにまいった。僕の金は木曜日に失くなってしまい、月曜

の昼までがいまいましいほど長かった。僕は大体この四日間は28杯のコ

ーヒーとパンで生きてきたんだ。それにパンのお金はまだ払っていない

のだ。それは君の罪でなく僕の過ちだ。

こうした貧困の暮らしを露呈していたゴッホが、死んでのちに1枚の絵が何億で売買されることになる巨匠ゴッホの肉声でもあったのだ。

それから10数年後、オランダでゴッホの作品を満喫する旅が実現した。アムステルダム国立美術館で多数のゴッホ作品に出合えた。さらに近接するゴッホ美術館には、油彩200点、素描550点もの作品を所蔵していた。祖国を離れ、祖国の地を踏むことなくフランスで生涯を閉じたゴッホの作品は、弟テオの遺族によって管理されていたものがまとめて寄贈されて、1973年にオープンした。

右:ゴッホの自画像前で記念撮影

本館の2階は常設展示場になっていて、1885年のオランダ時代から年代を追って展示されていた。「ひまわり」級の作品が手に触れられるような位置に、ガラスの覆いもなしに展示されていることにも驚かされた。

その後、作品が来日して印象に残った作品に、《灰色のフェルト帽の自画像》(1887年や《画家としての自画像》(1887/88年)をはじめ、《ジャガイモを食べる人々》(1885年)、3 《種まく人》(1888年)、《ゴーギャンの椅子》(1888年)、《アルルの寝室》(1888年)などがある。

若いころは画商になることを志し、キリスト教の伝道師を目指したこともあったが、挫折の連続で、画家への道を見出したのは20代も半ばを過ぎてからのことだった。画家としての生活はわずか10余年に過ぎなかった。

激しく短い生涯のゴッホにとって、ヒマワリは希望の象徴だったのかもしれない。明るい光を求めてアルルへ移住したゴッホは、芸術家村を夢見て、「黄色い家」を借り、同居したゴーギャンを迎える部屋にヒマワリを飾ろうと考えた。ゴッホは同じ題材を気のすむまで描く画家だった。

またゴッホの自画像も有名で、41点もの作品を遺している。ゴッホの顔立ちはかなり特徴的といわれるが、同じ人間とは思えないほど様々な雰囲気で描かれていて、その険しい表情から深い苦悩が伝わってくる。

晩年には、遠く広がる野原や麦畑をやや明るい色調で描いているが、テオ宛ての手紙には「僕はそこに、悲哀と激しい孤独とを思い切って表現しようとした」と、書き送っている。

2002年9月、兵庫県立美術館で「ゴッホ展 兄フィンセントと弟テオの物語」が開催され、名作と再会できた。人間としても、画家としても認められることのなかったゴッホだったが、没後110余年が過ぎ、世界中の人々の支持を受け、巨匠と呼ばれる大きな存在となったのだ。

チュ-リップと風車の街は、何より美術の街

オランダでは、アムステルダムから東南東約80キロメートル離れたオッテルローのクレラー・ミューラー美術館にも足を運んだ。ここではゴッホの名

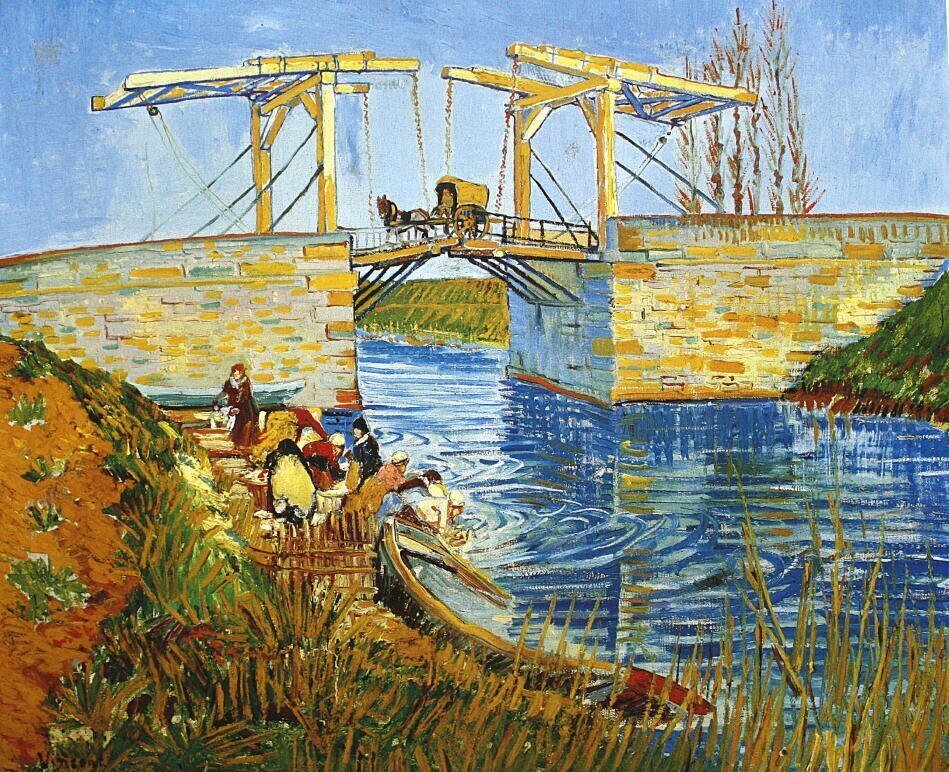

作《アルルの跳ね橋》(1888年)や《白い帽子を被った女の頭部》(1884‐85年)のほか、クロード・モネや、ジョルジュ・スーラ、パブロ・ピカソ、ピート・モンドリアンらの近代の巨匠の傑作を見ることが出来た。広大な緑地は彫刻庭園となっていて、アリスティド・マイヨール、ジャン・デュビュッフェ、マルタ・パンらの作品が点在していた。

オランダの古都ハーレムには、17世紀のオランダで活躍したフランス・ハルス(1581年/1585年頃- 1666年)の美術館がある。ハルスの作品は、マウリッツハイス美術館で《笑う少年》(1625年頃)を見たが、ハーレムの住人を描いた肖像画が多く、代表作に《陽気な酒飲み》や《微笑む騎士》などもある。人々の生き生きとした表情を捉える描写力においては卓越していて、笑っている人物画を多く描いたことから「笑いの画家」と呼ばれている。ハーレムでは、街の中心の聖バヴォ教会やフローテ・マルクト(市場)、市庁舎も見学した。

古都といえば、アムステルダムの南西36キロに位置するオランダ最古の大学都市があり、画家レンブラントの生地であるライデンも訪ねた。シーボルトコレクションを所蔵する日本博物館シーボルトハウスや国立民族学博物館があることでも有名だ。

「名画と古都」のツアーは、観光名所をめぐる旅と異なり、美術愛好者にとっては味わい深い旅だった。チュ-リップと風車のイメージが強いオランダは何より美術の街を有していた。日本でも人気のゴッホをはじめレンブラント、フェルメールら巨匠の傑作があり、フランドル絵画の宝庫でもある。

美術鑑賞は古くて新しい旅のテーマだ。四半世紀にわたって、展覧会企画などアートに関わる仕事に携わってきたが、とても奥が深い。美術館やデパートなどの会場を通じ、「美術の送り手」側の立場としては、数々の芸術作品を紹介する一方で、作品を生んだその人間性や画家を生んだ風土にも焦点を当てるように心がけてきた。

かつて西洋では、美術は王侯貴族が占有し、やがてブルジョワが愛好するようになり、大衆へと広がってきたが、今や受け手の主役は、私たち一般の鑑賞者だ。海外が身近になり、芸術作品の「本物」とも出会え、日常的にも、数々の展覧会がこれでもか、これでもかと押し寄せてくる現状。いわば飽食の時代であり、多様化の時代だ。流行や話題性に振り回されず、自分なりの鑑賞術を探したいものだ。

ゴッホの生きていた時代はゴッホを評価しなかったといえよう。ただ一人、「もう一人のゴッホ」と言われた弟のテオは、ゴッホ作品の画商にはなりえなかったものの、すばらしい鑑賞者といえるだろう。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?