或るカリスマの生涯(ピカソは本当に偉いのか?/西岡文彦)

ピカソの絵って上手いの?誰でも描けるんじゃないの?

なぜ「あんな絵」に高い値段がつくの?

何で芸術家ってモテるの?

ピカソの絵や生涯を知る誰もが一度は考えたであろうこれらの疑問を、多摩美術大学の教授が丁寧に解説した新書。歴史的背景を交えて体系的に書かれているため、美術やピカソに関する知識がなくとも十分に楽しめる内容であった。

1. ピカソの絵って上手いの?

この問いに関しては「驚異的に上手い」と言うしかない。美術教師であった父の英才教育を受けていたピカソは、少年時代からずば抜けた写実能力を身につけていた。

暴力的なまでの彼の前衛性は、いくら乱暴に描こうとしても、彼につきまとって離れようとしなかったこの基礎力の呪縛を、手段を選ばず逃れようとした結果として、あれほどの破壊性を帯びてしまったのかも知れません。

芸術において、技術は時として邪魔になる。なぜならこの特殊な世界では、上手い=良いという構図が必ずしも成立しないからだ。ピカソはその高い技術力により、前衛的にならざるを得なかったのである。

2. なぜピカソは偉大なのか?

この問いは、すなわち「なぜ前衛であることが良いとされるのか?」について考えることだ。著者はその理由を、1859年に発表されたダーウィンの進化論に見出している。

なにより重要なことは、ダーウィンの進化論によって、変化するということが「向上」を意味し始めたことと、その変化による「生存競争」の概念が定着したことにありました。つまり、時代の変化に乗り遅れたものは生き残れない、という今日では自明と思われている考え方が定着することになったわけです。

この進化論ほど、前衛という概念に根拠を与えるものはありません。

3. なぜ「あんな絵」に高い値段がつくの?

美術作品の価格は他の商品と同様「需要と供給」で決まるものであり、価格が高い=作品としての価値が高い、というわけではない。近年の事例でいえば、バンクシー の版画に1億以上の値がついて話題になることからも分かる。

美術取引には高額の価格をまるで「芸術の勝利」であるかのように喧伝するトリッキーな体質がありますので(実際には「画商の勝利」に過ぎないのですが)、これが「価格=価値」という幻想を人々に抱かせることになってしまうわけです。

加えてピカソが登場した19世紀末は、印象派の高騰によって絵画ビジネスが急成長した抜群のタイミングだった。絵画市場はアメリカの財力の注入によって爆発的に拡大し、絵画は投資対象として証券のように扱われるようになったのだ。彼が若くして現代美術の王としての地位を手に入れたのは、運によるものも大きい。

4. 何で芸術家ってモテるの?

生涯にわたり、数々の愛人を取っ替え引っ替えしていたことで有名なピカソ。女性のみならず、画商までも一目で惹きつけてしまったというのだから、彼には天性のカリスマ性が備わっていたに違いない。

加えて本著では、ピカソが人を惹きつけた理由として以下が挙げられている。

・黒い瞳の魔術

人は誰かに見入られると、自身が愛されているという感覚を抱く。欧米人には珍しい黒い瞳をもっていたピカソが、絵描きの視線でじっと見つめることで相手を幻惑したことは想像に難くない。

・気分屋が場を支配する

人は自分の感情を抑制しながら生きているため、自身の欲望に率直な人の言動には支配される傾向が強い。気分屋で自分の感情を全く隠そうとしなかったピカソに、周囲の人は翻弄され続けていたのではないか。

5. カリスマとしての生涯

最後に、私が本著を読んでもっとも印象的に残ったものを記録したい。

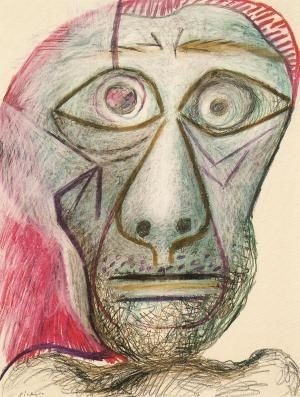

それはピカソが最後に残した自画像だ。

死後に評価を上げる画家が少なくない中で彼は若くして成功し、91年間の生涯は順風満帆そのものに思える。しかし、彼が死の前年に描いた自画像を見れば、その考えは一掃される。

「幸福」とはかけ離れた、恐怖すら煽るようなうつろな表情。青白い肌に、なぜか赤い頭部と背景。

死を前に、彼は何を思ったのか?

名声や富は、芸術的成功や芸術的評価は、果たして人を幸せにするのか?

この問いについて考えさせる一枚だ。

この記事が参加している募集

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?