乳房と放浪者

文章を書く。いくつからだろう、この作業を断続的に続けている。若いころは文章を書くことに目的と野心と希望を見出していた。わかりやすい言葉でいうなら「生きがい」のひとつだった。「生きがい」は漠としているにも関わらず「そのようなもの」を頼りに日常を費やしていた。日常は「文章を書く」=「生きがい」=「そのようなもの」のためにあった。それでいいと半ば強制的に自分を書く作業に仕向けていた。

若さとは何だろう?

体力があり、気力に満ちて、天真爛漫に振る舞える。敏感と鈍感のどちらを選ぶかと問われればすぐさま「敏感」でありたいと素朴に思えた。

年齢を重ねることで失うものと得るものがある。

年を重ねれば多くを失う。体力と希望と向こう見ずを失う。はつらつとした天真爛漫は衰えた身勝手に姿を変える。年を重ねて得るものは「単純」への憧憬だ。多くは思考に「複雑」を求める。が、実は思考とは「単純」の積み重ねに過ぎない。

今、「日常」は私という意識にとってかけがえのない「奇跡」だ。文章を書くこと、夕食の支度をすること、ベランダに洗濯物を干すこと、服を選び唇に紅筆をあてること、明日の天気を考えること、語学を学ぶこと、スポーツで汗を流すこと、友だちの愚痴を聞くこと、誰かのために祈ること、遠い国に暮らすひとびとの暮らしを想うこと、「日常」は私の眼にはすべて「奇跡」として描かれる。

「奇跡」には理由はない。道徳もない。だから時折「奇跡」は麻薬となる。文学や宗教が一種の麻薬であるように、「日常」は常に麻薬を孕んでいる。だからこそ「日常」を生きる、それを直接に素朴に単純に面白がればいい。

ビールに檸檬をほんの一滴加えるととても美味しいと誰かが言っていた。檸檬といえば梶井基次郎氏の短編を思い出す。むかし、国語の教科書に「檸檬」が載っていた。以来、「檸檬」そのもの、あるいは「檸檬」という言葉に出会うたびに、丸善の一角に本がうずたかく積み重なる景色を頭に描くのが癖になっている。梶井基次郎氏は本当にそのような風景を描いたのだろうか?あるいはそのようなシーンは存在せず、すべて私のひとりよがりのイマジネーションに過ぎないのではないか?

「檸檬」を読んで確かめればいい。わかってはいるがそれが億劫で出来ない。これとほぼ同じ億劫を「斜陽」や「河童」に対しても持っている。

ギュンター・グラス氏が描いた「ブリキの太鼓」やカーソン・マッカラーズの「心は孤独な狩人」に対しても持っている。

先日、実家に寄った際、古い書棚にむかし自分が親しんだ書物をいくつか見つけた。母に断り、フラナリー・オコナー短編集とドライザー「アメリカの悲劇」を持ち帰った。オコナーの短編には強い関心がある、むかしの新潮文庫にある彼女の写真、眼鏡の奥の眼差しは私を捉えて離さない。彼女の視線から逃れられない。が、オコナーの文章を私は果たしてどこまで読み込んだだろう?「アメリカの悲劇」に至ってはまったく内容を覚えていない。

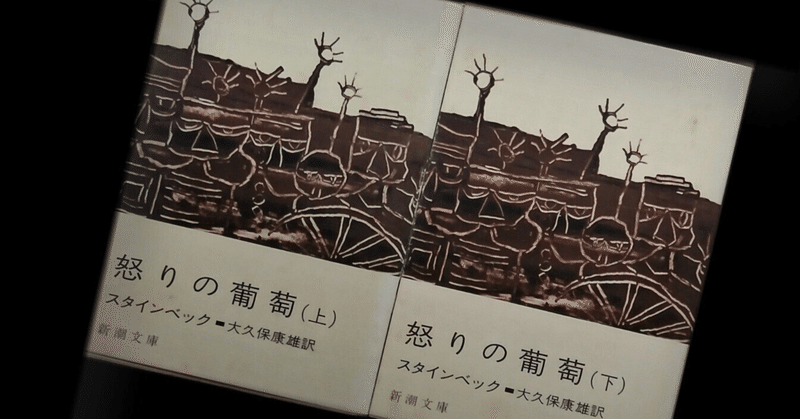

最初に読んだ海外文学はスタインベック「怒りの葡萄」だった。続けて同作家の短編をいくつか、大作「エデンの東」を読んだ。「エデンの東」の一部は映画化されている。

乳房と放浪者。

あるいは乳房と老人。

言葉としては老人よりも放浪者を選びたい。

「怒りの葡萄」のラストシーンが私にもたらしたこの言葉が持つ圧倒と一種の啓示を私は日々待ち望んでいるような気がする。が、これもまた、月日が私にもたらしたひとりよがりのイマジネーションに過ぎないのかもしれない。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?