【書評】ムハンマドのことばーハディース 小杉泰(編訳)岩波文庫

ムハンマドとはイスラム教の創始者で、マホメットと習った人もいるかもしれない。「ハディース」とはアラビア語で「語り、おしゃべり」という意味を持つ。

彼が語ったこと、行動について、直接あるいは間接で見聞きした多くの人たちが伝承として残したもの、それがハディースだ。

イスラムでは聖典クルアーン(コーラン)に次ぐ重要な聖典に位置づけられている。

量が膨大なうえに、伝言ゲームで伝わったため、信ぴょう性にかけるものも数多く混じっており、正しい解釈のためのハディース学という学問ができるほど。

著者はこれらの膨大なハディースのなかから重要なものを選び出し、かつ時代や分野ごとに並び替えてくれているので、とても読みやすい本になっている。

イスラムが生まれた時代背景

イスラム教がアラビア半島に生まれた時代背景を説明すると、ムハンマドの生まれたメッカはメディナと並ぶ商業都市で、部族を中心とする社会だった。

ムハンマドはクライシュ族の出で、当時のアラビア半島はアラブ人以外に、キリスト教徒、ユダヤ教徒も混在する場所。なかでもメッカは重要な交易ルートに位置していたのだった。

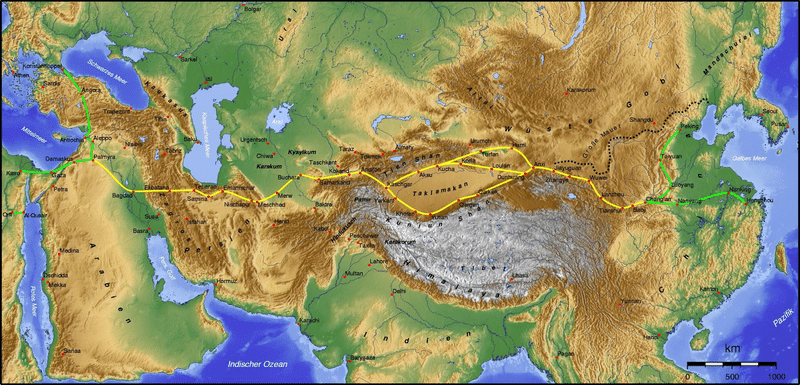

元々の交易ルートは地中海から小アジア(シリア)、メソポタミアを経てシルクロードに至るルートだった(下の地図の緑と黄色)。

ところが6世紀にビザンツ帝国とサザン朝ペルシャの争いが激しくなると、商人たちがこのルートを使わず、イエメンから紅海を通って地中海に抜ける紅海ルートを使うようになる。

上の地図でいうと、地図の左はじにある縦長の海が紅海。

この結果、紅海に近いメッカやメディナが栄えることになり、交易で財を成した商人が数多く出た時代だった。

ムハンマドも当然商人で、信者も商人が多い。そういうこともあり、イスラム教の原理は損得勘定や数字がよく出てくる印象がある。何倍になるとか、何人をとりなしてもらえるとか、ラクダ何頭に相当するとか。

宗教にしてはどうもビジネスっぽいのだ。

インドネシアでイスラム教が広まったのは、イスラム商人と貿易をして国を富ませ強くするため、各地の王様が宗旨替えしていったのが原因と言われている。隣国が富国強兵策を取ると、こっちも対抗措置を取らなければいけなくなるというわけ。

さらに言えば、今でこそイスラム教は女性蔑視など非合理的な部分に注目がいきがちだが、当時の社会常識や宗教観からするときわめて合理的な考えが導入されている。

女性にしても物扱いされていたり、女の子が生まれると生き埋めにされたりした時代だったのを平等に扱うように、保護するように教えている。

イスラムの精神を発揮し、常に時代に合わせ合理的な判断を入れていってほしい。当時は最先端だったが、ここまで大きな宗教になり1000年以上の歴史を経るとなかなか難しいのだろう。

ムハンマドの生涯

570年(日本だと聖徳太子が生まれる4年前)生誕。象の年に生まれたとある。これは、イエメン軍が象に乗って攻めてきた年のことを指している。

ムハンマドが生まれる前に父親は亡くなっていた。6歳のときに母親も亡くなり、祖父が保護者としてムハンマドを育てることになる。

その祖父もムハンマドが8歳のときになくなり、そこからは叔父に育てられた。

叔父はムスリムに入信しなかったが、ムハンマドを迫害から守り続け、叔父がなくなって身の危険を感じるようになりムハンマドはメディナに退避している。

25歳のとき女商人に雇われ、彼女と結婚。2男4女をもうける。彼女がなくなるまで妻は一人で、もっとも愛した女性と伝わっている。

このあたりの預言者になる前のムハンマドの話は限定的だがハディースに出てくる。

610年 40歳のときに大天使ジブリールからクルアーン(コーラン)の啓示を受けはじめる。

613年 公然と布教活動をはじめたため、メッカのクライシュ族から迫害を受ける。

622年 ヒジュラ(聖遷)。迫害を逃れるためメッカを離れる。

630年 メッカを征服

632年 没

どうだろうか。幼いときに苦労を重ね40歳になるまで普通の善人だったおじさんが、突然啓示を受け敢然と多神教を攻撃し、命を危険にさらしながら布教を開始したなんて。

しかも630年にようやく故郷に戻りメッカの人々もイスラムになってこれからというときにたった2年で亡くなってしまうという悲劇。

ハディースの言行からは、ムハンマドが本当にいいおじさんだったんだろうなというのが伝わってくる。例えば啓示を受ける前、まだアーミン(善人)とよばれる普通のおじさんだったときに、カアバ神殿の隅に黒い石をはめる担当に選ばれたときの話などだ。

預言者になってからも変わらない。謙虚で控えめな人だったのだろうとわたしには感じられた。私のイメージするアクの強い新興宗教の教祖とまったく違う。

本の構成

本は3部構成になっている。

1部:ムハンマドの生涯と時代。ムハンマドの生い立ち、当時のアラビア半島、啓示から聖遷、イスラムの確立まで。

2部:マディーナ(メディナ)の暮らしと社会。一転して日常生活が描かれる妻、子供、孫たちとの暮らしぶりのなかでのムハンマドの言行が伝えられる。

3部:イスラームの教え。クルアーンではなくイスラムの教えのもとになった話がたくさん出てくる。五行の話など。

本の中から一部をご紹介

インドネシアで暮らして、書籍や周りの人間からいろいろ教えてもらいながらイスラムに関する知識が自然と身についてきた。そのなかでもスンナと呼ばれる慣習がハディースを元にしていたというのがよく分かった。

今回は、そういう背景や根拠があったんだと感心した部分を中心にご紹介したかったが、書いているうちにとんでもない量になってしまったので、商取引にフォーカスし、1つだけ例外としてアルコールがどうやって禁止されたかの話をご紹介しようと思う。

商取引にフォーカスしたのは、なぜイスラムが商人を通じて世界各国に広がっていったのかが分かるからだ。商道徳ともいえる規律を守らせることで、イスラム同士であれば安心して商売できたのだろう。

実業のすすめ

あなたたちの誰にしても、綱を持って山に行き、薪を背負ってきて、それを売って代金で自活するほうが、人びとに施しを買うて、もらったりもらわなかったりするよりも、ずっとよい。

債務の返済

‐ あなたたちの中でもっともよい人は、借りたものの返済をきちんとする人です。

‐ ジハードでの戦死は、すべての過ちを帳消しにしてくれますと言いました。すると(大天使)ジブリールが「負債を除いて」と言いましたので、預言者も「負債を除いて」と付け足しました。

➔どんなに良い行いをしても、借金は消えないということです。

‐ 金持ちが債務の支払いを引き延ばすのは不義です。

契約

‐ 売買契約は互いの納得によります。

➔契約自由の原則(私的自治の原則)をこんな昔に言っていたのは相当進歩的です。西洋では17世紀になってからこの概念ができました。

‐ 売買する人は(売買が終わって)別れる前ならば(あるいは別れるまでは)、(売買を完結するか取り消すかの)選択権を持っています。両者が真実を言い、(品物の品質や瑕疵について)明らかにしたならば、彼らはその取引において祝福されるでしょう。

‐ 食べ物を購入した人は、それをきちんと量り入手するまで、それを売ってはいけません。

➔分かりにくいですが、占有していないものを売ることはできない=先物取引を禁止しているとも言われている。

‐ アッラーの使途(ムハンマドのこと)はムラーマサとムナーバサを禁止しました。

➔ムラーバサは衣服を手で触る以上の検品をせずに交換する取引、ムナーバサは互いの衣服を相手に投げて受け取ることで交換が成立する取引。イスラム法では商品の検品と確認を公正な取引の条件としている。

‐ アッラーの使途はガラル(不確実性)の売買とハサー(小石)の売買を禁止しました。

➔ガラルとは池にいる捕獲前の魚、逃亡した奴隷、空にいる捕獲前の鳥を売るような商売を指す。ハサーは「私が小石を投げてあなたに届けば取引が成立です。」というようなと売買。

‐ 両替は手から手(その場での取引)ならば構いません。後払いにするのはいけません。

➔後払いにすると貸付になるので、イスラム法でいうところの「期限のリバー(利子)」に相当し、利子の禁止に抵触する。

‐ 彼に貸付をして彼がそれを使って事業をするときは、利益を両者の間で分けるのが条件です。

➔貸付というより出資。事業の成否にかかわらず元本保証を受け利子を取ることはイスラム法(シャリア)で禁じられた。ベンチャーキャピタルはシャリアで適格な金融になる。

‐ 相手が破産した後にその商品そのものを見つけた場合、それまでに代金を全く受け取っていなければ、その商品は売り手のものです。少しでも代金を受け取っていれば、その人は他の債権者と同じ立場です。

➔これは日本法でいう「動産売買の先取特権」のようなものですね。

買占めの禁止

退蔵(買占め)をする者は過ちを犯しています。

➔食品の退蔵は禁止だが、食品以外については許容する見解もある。たとえば綿やヤギの革など。

リバー(利子)の禁止

‐ アッラーの使途は、「リバーを取る者、リバーを支払う者、それを記録する者、の証人を拒絶し、彼らはみな(罪が)同じです」と言いました。

- ナツメヤシとナツメヤシ、コムギとコムギ、オオムギとオオムギ、塩を塩は、(重量・容量が)同じものを手から手へ(直接取引で)交換するのはかまいません。それよりも付け加えたり、付け加えを求めたりすれば、リバー(利子)になります。ただし、種類が全く違う場合は、別です。

初期は許されていた飲酒の禁止がどのように実施されたか

アブー・サイード・フドリーは、次のように伝えているー

私はアッラーの使途(ムハンマドのこと)がメディーナでこう説教しているのを聞きました。「おお、人々よ。アッラーはブドウ酒についてご示唆をくださいました。おそらくそれ(ブドウ酒)について命令がくだされるでしょう。少しでもそれを持っている人は、(今のうちに)売って利益を得てください。」ほどなくして、預言者(ムハンマドのこと)がこう言いました。「アッラーがブドウ酒をお禁じになりました。この章句を聞いた人は、手元にそれがいくらあっても、飲むことも売ることもなりません。」(彼「アブー・サイード」は続けて言いました)

ブドウ酒を持っている人はそれをメディーナの通りに持ってきて、流して捨てました。

キンドルもありますので、イスラム教の国や人と関係がある人にはおすすめします。わたしの中では★5つという滅多につけないレベルの評価です。100から200冊に一冊くらいの率で、「蔵書にして何度も読み返したい」というランクです。

一つ一つが短いので、毎晩寝る前ににちょっとだけ読むというのがオススメの読み方です。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?