短編小説『日記帳』

まず初めに

初めてノートに記事を書くので色々読みにくかったり

するかもしれませんが何卒よろしくお願いします

スマホで作っているので何か間違えてたらごめんなさい

誤字脱字ありましたら、教えていただけたら幸いです

注意

この短編小説はホラーテイスト強目になっております

本編

1 俺

事件の概要はこうだ。

幸せの絶頂にいたはずの男が、密室で胸をナイフで突かれて死んだ。

状況的には、ほぼ自殺に違いない。

しかし、遺書もなければ動機もない。

他殺の線を探っても見たが、彼の魅力的な性格からか、誰に嫌われているわけでもなく、他殺の線で追うにも、容疑者が浮かばない。

手の内どころがないまま、ただ、現場の捜査するハメになっている。

「堂島さん、もうこの現場には手掛りはありませんよ」

田中が意味のない、この捜査に音を上げる。

「絶対自殺ですって、理由はわかんないですけど」

「それでも、手掛かりがあるかもしれない場所は、もうここしかないんだよ」

自分に言い聞かせるようにそう言って、改めて現場を見渡した。

閑静な住宅街にある控えめな家が現場で、ここの亭主が死んだ。

事件当時とされる時、部屋には鍵がかけてあり、嫁さんは子供と共に、実家に帰っていた。

家には一人しかいなかったはずであり、そのとおり家の中に誰かが侵入した形跡はなかった。

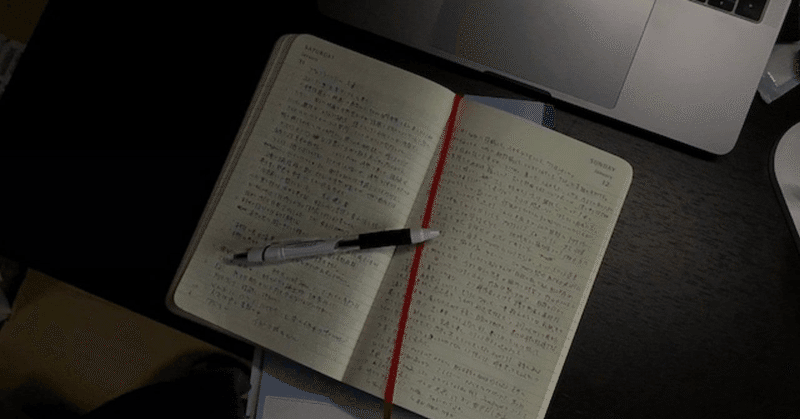

部屋は簡素なもので、机と本棚があり、机の上にはPCといくつかの本、そして日記帳が。

日記帳?

以前この現場に来た時は見てないものだ。

「おい、田中」

「はい」

「この日記帳、前に来た時見たか?」

「日記帳?どれですか」

田中は不思議そうに俺の指差す先を眺めた。

「そんなもの見当たりませんが」

「いや、これだよ」

俺はその日記帳を手に取り、田中に見せる。

「変な冗談はやめてくださいよ」

日記帳に触れると、その嫌な感触に鳥肌がたった。

まるで人の皮膚でできているかのようなその感触は、この日記帳に対して、嫌悪感を抱かせるのに十分なものであり、私はそれを手から落としてしまう。

「うわ」

つい声が漏れてしまう。

田中は俺を訝しげに見ている。

「本当にどうしたんですか堂島さん。仕事のしすぎで頭おかしくなっちゃったんですか?」

俺の頭がおかしくなってしまったのかどうかは分からないが、ともかく田中にはこの日記帳が見えないようだ。

「いや、その。すまない」

俺は日記帳をポケットに入れ、再び現場の捜査に戻った。

一通り捜査を終えたが、あの日記帳の他には新しい発見はなく、手がかりは得られなかった。

田中にやはりこの捜査は無駄だったんだと散々文句を言われた。

そんなことは分かっているが、分かっていてもやらなければならないと何度言えば田中は理解してくれるのだろうか。

ため息をつきながら、先ほど手に入れた唯一の手がかりをポケットから出した。

自宅に居る今なら、人に見られることなくこの日記帳を見ることができるだろう。

先ほど、署内で田中以外の人間にも日記帳が確認できるか確認を取ったが、誰も見ることができなかった。

つまり、これは俺にしか見ることができないわけだ。

気持ちの悪い日記帳を読むのは心が引けるが、残された手がかりはこれくらいな訳だからしょうがない。

俺は、その日記帳を開いた。

2 日記帳

たった今、私は、書店に走り日記帳を買ってこの文章を書いている。

死ぬ前に、私が存在したことを証明するためだ。

私は、私ではない。

皆が知っている私は私が私だと思う私ではないのだ。

正気では書けないような内容に見えるかもしれないが、私は至って冷静で、正気を保っている。

正気で書いているのだ。

それだけは、それだけは、どうか理解してほしい。

この哀れな男の最後の頼みだ。

どうか、どうか私が正気であることを理解してこの先を読んでもらいたい。

そして、これを読み終わってもこれを捨てないでほしい。

もはや、私には私が存在した証拠として、この日記帳以外を残すことができないのだから。

前置きはこの辺にして、私という存在について、話そう。

どこから話したものか。

私という人間は、決して真面目でもなければ、勤勉でもなかった。

私の親族に聞けばわかることだが、私は怠け者でろくに勉強もしないで惰眠を貪り、勉強のべの字すら見る気がないような男だったのだ。

それが、どうしてここまで勤勉に真面目に生きることになったのか。

それは、ひとえに私が私でなくなったからだ。

ある日のことだ、私はその日、親戚の葬式に出席していた。

この日、断ってさえおけばと、何度思ったことか。

私には、怠け者ながら夢があった。

漫画家という夢だ。

死んだ親戚は、売れないながらも漫画家の端くれの人で、私に日記帳とアイデアノートが渡された。

それらを持ち帰り、一通り読んでから、あぁ、あの忌々しい日記帳を読んでから。

そうだ。その日記帳がいけなかったんだ。

日記帳には、気持ちの悪い男の半生が書かれていた。

内容はよく覚えていないが、強い嫌悪感を抱いたのだけは覚えている。

その日記帳を読んでから全てが狂っていった。

自分の思うように自分の体が動かなくなったのだ。

喋ることも、体も。

全て自分でなくなってしまったのだ。

何をいっているのか分からないかもしれない。

簡単に言えば、自分の体を自分以外の奴が操縦していて、それをただ、自分は眺めるだけしかできなくなったのだ。

私は、これによって、私を失ったのだ。

そう、15のその日から、30の今日、この日まで私は私を失ってしまったのだ。

思ったことも口に出せず、嫌なことでも体がそのように動き続ける。

最初のうちは良かった。

怠け者で、クラスの端っこでぼーっとしているだけだった私が、勤勉になり、クラス行事にも精力的に参加し始めるのは、私にはできなかったことだが、心のどこかでは憧れていたことであり、それを無理なくこなす体に、私は気持ちよくなっていたからである。

それが、どんなに愚かなことであったかを理解するのに時間は掛からなかった。

自分の成したこと全てが、自分のものではないことを初めて痛感したのは、初恋の女性と自分が結ばれた時だった。

今でも忘れることができない。

彼女の発言を。

『怠け者だったあなたはどこか苦手だったけど、本当は熱い人だったのね。そんなところが好きよ』

私は、頭を思いっきり殴られたような衝撃を受けた。

彼女は、私と結ばれるのではない。

私ではない私と結ばれるのだ。

この瞬間、これまでの全てが否定されたような衝撃を受けた。

私の怠け者としての私の、全ては、この勤勉で真面目な私に塗りつぶされていくのだと。

理解したのだ。

視界が暗く染まってしまうようなショックだったが、視界も体も元気であり、彼女を抱きしめ、その目には、涙が浮かんでいた。

涙で視界がぼやける中で、私は、消えてしまいたいと思った。

このまま、私が私でなくなってくことを、私が塗り替えられてしまう様を眺め続けるには私の精神は頑丈ではない。

このままでは、気が狂ってしまう。

私は、私を取り戻そうと、あらゆる手を尽くした。

自分の右手が、思うように動けと、何度も、強く念じた。

それが、自分の正気を削ることは、十分に理解していた。

それでも、私には、私を塗り替えられることを受け入れることができなかったのだ。

思うままに体が動かないことは、私の知る中で最も強いストレスだった。

それから、長い、長い15年の年月が流れた。

本来、怠け者の私が、乗り越えなければならなかった壁を、真面目な私は、ひょいと簡単に乗り越え、かつて私が目指し、しかし学力と怠け癖から諦めた大学に進学を決め、受験勉強をこなし、初恋の彼女と大恋愛を繰り広げ、バラ色の大学生活を過ごし。

怠け者の私であれば、どうやったって過ごせないような日々。

私の人生が、私のものでは無くなったと実感させるようなことばかりだ。

勉強する右手を何度止めようと念じたことか、無理して勉強する体に、何度眠れと念じたことか、彼女を傷つける言葉を何度発しようと念じたことか。

数えてはいない。

ただ、眠っている間も、ただただ、覚醒している私の精神は私の人生を取り戻すというただその一心で動き続けていた。

就職が決まり、それは、私のささやかな夢である漫画家ではなく、その相手をする編集というものであった。

漫画を読む間は、束の間の癒しのような時間であった。

こんな手があったか、私なら、こうしている。

この表現いいな、この表現とこの表現を組み合わせたら、もっと良いものになるのではないか。

反面、そのあと、私でない私が、漫画家の卵たちに投げかける言葉を聞く時間は苦痛でしかなかった。

この漫画の真の意図を理解していない的外れなアドバイスや、漫画家を潰すようなセリフ。

私は私を許せなくなった。

いかなる方法を持ってしてでも、この体を取り返さなければならないと決意をした。

しかし、それでも私に残された方法は、ただ、この体に動けと念じることだけだった。

真面目な私は、ある漫画家の担当でヒット作を出した。

それは、怠け者の私が、否定した王道の話であった。

私は、私の魂は震えた。

私が、間違っていたのか。

私が。

私は、私が、ずっと。

私の方がずっと正しいと、そう信じて。

体を取り戻そうと、必死に。

それでも。

あぁ。

あの時、その漫画の連載が決まった時から。

単行本が売れ始めてから。

アニメが決まってから。

ゆっくり、ずっと私の抵抗する意思が削られていくのを実感した。

私が、この体を扱うべきではない。

もう、私の体は、私のものではない。

私は、私の意思は。

もう、この世界で、必要にされていないのだ。

それでも、誰にも認識されなくても。

必要とされていなくても存在している。

これほど、悲しいことがあっただろうか。

ある夜のことだった。

つまりは、今日、正確には昨日だが、そこはどうだっていい。

私は、私の体を取り戻した。

それは、意外なほどに呆気ないことで、一時、私は呆然と立ち尽くした。

私でない私は、初恋の彼女と結婚し、子供を産んで担当の漫画家も売れ、まさに人生の絶頂という状況だった。

これから先、私は生きていけるだろうか。

私でない、勤勉な私として。

答えは否だ。

私は、勤勉で真面目な私を否定することでしか、存在できなかったものだ。

私が、それに倣って、真面目に勤勉に生きようものならば、それこそ私を否定することになる。

腕が震えて止まらない。

文字が、読みづらくなってしまうことをどうか許してほしい。

改めて、これからなそうとすることを考えると、どうしても震えてしまうのだ。

私は、勤勉で真面目な私に復讐をすることにした。

彼が築き上げたこれまでの人生を全て、壊してしまうことにしたのだ。

そう、これから私は死ぬ。

このナイフで、自分を刺し貫いて。

あぁ、それでも最後に私がこれを綴るのは。

誰にも求められなくて、誰にも認識されなかった哀れな男である私を。

最後に誰かに知って欲しくて。

最後に誰かにわかって欲しくて。

この世界に私がいたって、証拠を残したくて。

だからこれを書いているのだ。

鼓動が、喉元まで響くのを感じる。

私の心情に合わせて、私の心臓が動いているのだ。

私には、それだけで嬉しい。

私が私だと実感させてくれる。

これを読む人が誰なのかは分からない。

ただ、願うならば、美咲と、誠でないことを。

彼女と子供には、何の罪もないのだから。

3 私

何とも気味の悪い日記帳だ。

俺は、その日記帳から、何度目をそらそうとしたことか。

しかし、不思議と俺は、それを読み進めることを止められなかった。

どうして。

そんなことを考える間も無く、日記帳の中の情報が、頭の中に流れ込んでくる。

日記帳を読み終え、それを閉じると、目が疲れたと思い、目頭に手を動かそうとした。

これは俺の癖で、いつも読み物をした後は、そうしている。

しかし、どうして。

腕は思うように動かず、手を地面についたままであった。

「あぁ、こういうことか」

俺の声が聞こえた。

しかし、俺は、そんな言葉を発してなどいない。

「ならば、私の手で、これを終わらせなければならない」

体が勝手に動き、台所へ向かう。

やめろ、何をするつもりだ。

「つまり、私を操っていたのは、田淵さんで。あぁ。だから」

体が勝手に包丁を握りしめる。

「田淵さん、漫画家になんてならなければよかった。普通に生きればよかった。なんて言ってたもんな」

落ち着くんだ。

やめてくれ。

その手に持ったものを置いてくれ。

頼む。

頼むから。

「きっと、この体の元々の持ち主の精神もどこかにあるんだろう」

ナイフが、胸に突き立てられる。

「私は、あなたの苦しみがわかる。私はあなたを認識している。だから、私はあなたに私と同じ苦しみを味合わせるつもりはない。安心してほしい。ここで全て終わる」

グッと力が込められ、全身を痛みが襲う。

痛い。

痛い痛い痛い。

段々と、視界が、暗く薄くなっていく。

「あぁ、これで本当に終わる」

嫌だ、死にたくない。

まだ、俺は、結婚だってしてないし。

棚町と付き合い始めたばかりじゃないか。

「意外と、痛いのが、続くん、だね」

嫌だ。

嫌だ。

死にたくない。

嫌だ、瞳を閉じないで。

暗くならないで。

嫌だ。

俺は、俺は。

あとがき的なサムシング

最初にホラーの小説をあげておいて何ですが作った人自身はホラーが苦手です

次は心休まる話を書きたいです

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?