生活圧迫の原因とされるエネルギー、原油価格の高騰は貨幣価値の棄損による通貨の購買力低下の帰結

要約

原油などのエネルギー価格の上昇によってインフレが起こり、生活が圧迫されているという説は通貨単位の貨幣価値が棄損されているという本質を見落としている。ガソリン小売価格が上昇していても平均所得も上昇していることから、1時間の労働価値からみた購買力が低下しているわけではない。低下したのは通貨単位の貨幣価値であり通貨の購買力である。

序論

昨今アメリカでも日本でもインフレによる生活圧迫が叫ばれている。インフレの理由の一つは原油等のエネルギー価格の高騰によるコストプッシュインフレであるといわれている。2023年5月下旬の現在では、1バレル75ドル前後で推移しているが昨年では100ドルを超える時期もあった。

図1:WTI価格の推移 [1]

原油は製油所で精製されてガソリンやディーゼル、灯油などの製品になる。そうして生産されたガソリンは、サプライチェーンを渡って最終消費者へ届く。消費者がガソスタで給油して支払う価格は、こういった一連のコストが入っている。それでは消費者はどれだけの原油のコストを支払っているのだろうか。答えは約50%である(図2参照)。原油価格の変動が同じ割合でガソリン価格に反映されないのはこういう理由がある。

図2:ガソリン価格の内訳

車社会のアメリカでは石油価格の高騰は消費者マインドを悪化させる要因になる。アメリカの消費者マインドが冷え込むと対米輸出も減少し輸出関連企業の業績にも影響される。消費がGDPの7割を担う以上、現在の石油価格が消費者マインドを悪化させる要因になりえるのかを検証する事は重要であると思う。もちろん、他に消費者マインドに影響を与えるものとして、労働市況、不動産価格、ローンの利子率、株式などの金融資産の状況などがあげられる。消費者マインドがどこへ向かうのかを予測しようと思うのであれば複合的に検証する必要がある。2023年5月下旬の現在、失業率は3.5%とあるので労働市況は悪いとはいえない。フルタイムが減りパートタイムが増えたという指摘があるが、仮にそうだとすると平均所得にデータが反映される筈なので労働市況の分析は割愛する。今回は石油価格と平均時給からみてみる。平均時給ではなく中央値のそれを探してみたもののデータがみつからなかった。所得格差を考慮すると平均時給は中央値のそれよりも高いと思われる。最低賃金を時給15ドル(州によるが)とすると中央値は時給20ドルあたりになるのではないだろうか。根拠はないものの中央値は平均値よりも低いのは間違いないと思う。

結果と考察

平均時給の推移

下記図は2006年から2023年の平均時給である。一貫して上昇しているが、2018年頃から上昇率が以前よりも高くなっている。2010年前後あたりはリーマンショックの影響があったと思われるが、それでも平均時給は上昇していた。2020年頃の一時的な急上昇はコロナロックダウンを理由とした社会保障政策によるものと思われる。過去の上昇傾向から今後も平均時給は上昇していく可能性が高いと思われるが、景気次第では上昇率が鈍化する可能性もある。

図3:平均時給 (USD) の推移(2006から2023年度) [2]

参考までに2006年から2023年の円ドル為替チャートを下記に表示する。

ガソリン価格の推移

下記図はガソリン価格の推移である。アメリカでの小売りはリットルではなくガロンで取引される (1 Gallon = 4.546 Liter)。したがって $4 per Gallon とすると $0.88 per Liter となり、 1ドル = 138円の場合1リットルあたり122円となる。日本でのガソリン価格は最近では1リットルあたり約170円なので、上記の条件にあてはめると$5.60 per Gallon となる。2005年度以降は、たいてい1ガロンあたり2ドルから4ドルの間に収まっている。4ドルを超える時は原油が1バレル100ドルを超える時である。ところで2008年あたりの原油価格は2022年初頭頃の価格よりも高いのに、なぜガソリン価格ではそうなっていないかという疑問があると思う。おそらく2008年頃の原油価格が急高騰したのち暴落したのに対し、2022年頃の場合は2008年頃のような暴落にならなかったからと思われる。原油はスポットではなく先物で取引されるので、短期間の高騰暴落は小売りに反映されにくいが相当期間継続した場合、その価格を反映した取引も相当量あることで小売価格に反映されやすくなる。今後のガソリン価格、または原油価格はどう推移していくのだろうか。低下や横ばいで推移するより高騰していく可能性の方が高いのではないかと筆者は想像するが、これについては後日改めて取り上げようと思う。

図4:アメリカのガソリン価格の推移

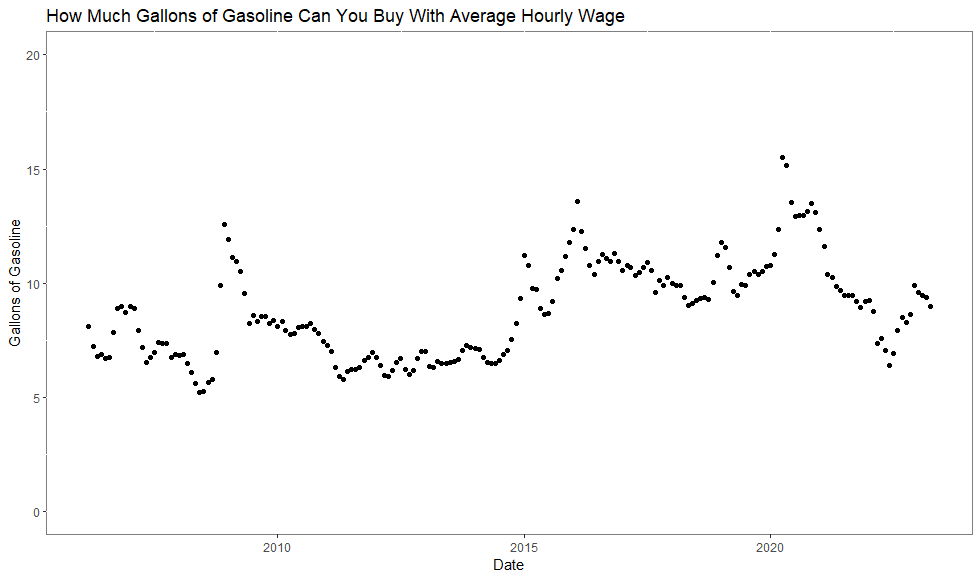

平均時給で購入できるガソリンの量

上記の平均時給をガソリン価格で割ったのが図4である。2006から2023年のデータを使用した。1時間あたりの所得で購入できるガソリンの量は5から15ガロンの間で推移している。最近では約10ガロンあたりだ。自動車の燃料タンクのサイズを16ガロンとしたら、空から満タンにした時のコストは1-2時間程度の労働力となる。もちろん、時給15ドルの最低賃金で計算した場合は x2 から x2.5 程度の労働時間が必要になる。

図5:平均時給で購入できるガソリンの量

結論

将来的にガソリン価格が高騰していく可能性が高いと筆者は想像するが、平均時給所得も図3にあるように上昇していく可能性が大きいとみられるので、購買力としては図5のように横ばいで推移していくのではないかと思う。もちろん、平均値より比較的高い低いといった事はあるのだろうが、戦争などのブラック・スワンがなければ大きく逸脱するとは考えにくい。図5から、直近の所得の購買力は平均値あたりにあり、今後大きく低下していく要因がなければ消費者マインドを冷やす可能性は低い。今後消費者マインドが悪化することがあるとしたら、ガソリン価格による原因は限定的だろうと思う。それよりも指摘したいのは、図3のように平均時給所得が上昇しているのにもかかわらず、購買力は横ばいで推移していることである。ガソリン価格の上昇(または原油価格の上昇)は必ずしも需要供給によるのを意味するものではなく、貨幣価値が低下していることが本質的な理由であることを示唆している。貨幣価値が棄損されていることによる現象は他にもみられる。金地銀の価格の上昇などがあげられる。今後取り上げていこうと思う。

引用索引

[1] U.S. Energy Information Administration, Crude Oil Prices: West Texas Intermediate (WTI) - Cushing, Oklahoma [DCOILWTICO], retrieved from FRED, Federal Reserve Bank of St. Louis; https://fred.stlouisfed.org/series/DCOILWTICO, May 23, 2023.

[2] U.S. Bureau of Labor Statistics, Average Hourly Earnings of All Employees, Total Private [CES0500000003], retrieved from FRED, Federal Reserve Bank of St. Louis; https://fred.stlouisfed.org/series/CES0500000003, May 13, 2023.

よろしければサポートの検討お願いいたします。サポートしなくても記事を読んでいただけるだけで感謝です。今後ともよろしくお願いします。