■こんな「詩の教室」で学ぶか…

「詩集」を読んで (21) 不定期刊

◇松下育男

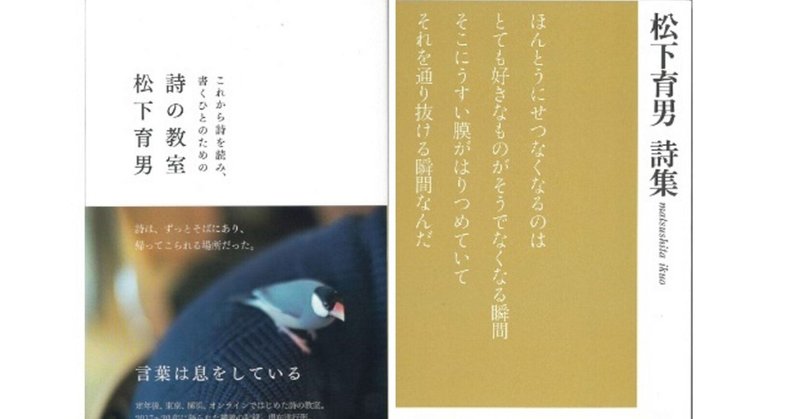

これから詩を読み、書くひとのための詩の教室 思潮社 2022年5月刊

内容

定年後、横浜と東京で小さくてあたたかな「詩の教室」を始めた。新型コロナが蔓延してからはネットでの通信教室に切り替えて、今も続けている。2017〜20年に語られた講義の記録。

ぼくの感想

この本は「詩集」ではないが、新聞の書評で読み、すぐに図書館で予約、借りて読んだ。松下育男という詩人もこの本で初めて知った。

400ページを超えるそこそこ厚い本だが、ご本人が「詩の教室」で話した内容を文章に起こしており、読みやすい。

長年、外資系企業のサラリーマンとして働き、職業的な詩人(そんな人は極めて少数しかいないが)ではなく、かつ詩作からも離れていた人が、改めて自分の詩に対する見方を整理しながら話しているのでわかりやすい。

有名詩人、大詩人だけでなく、松下が同人誌時代の仲間の詩なども引きながら展開する詩論もよい。どの詩も分かりやすい言葉で書かれたものが中心である。

筆者の詩を書く姿勢を感じた言葉を拾うと――

「すぐれた詩を書くには、見栄なんか張ってるヒマはない」

「みっともない自分を知ることは、みっともなくない自分に動き出すということ」…など。

◇松下育男詩集(現代詩文庫 244) 思潮社 2019年12月刊

内容

「彼がハンカチーフのように言葉を一振り二振りすると、読者の心にはとても静かで温かいものがゆったりと流れはじめる」(清水哲男)。 『榊さんの猫』、『肴』(H氏賞)から近作「初心者のための詩の書き方」までを収める。解説=上手宰、池田俊晴、廿楽順治。

ぼくの感想

上記の「詩の教室」に先立って出された現代詩文庫である。

作者の若いころの作品が中心。

この詩集にも「詩の教室」として8章立てで短くまとめたものがある。

その中の8章

◇書きっぱなしには限界がある

いったん作り上げたら、深呼吸をして無我夢中の状態だった自分から抜け出します。分別ある大人になるのです。落ち着いた読者の目で読んでみる――。読み手の目をしっかりと通したかを検討する

冷静な目で読み返す。読み返して書き直す、手を入れる。そのことは重要だろう。

他の人に見てもらう前提であれば、そうして詩文を磨くことは欠かせない。当たり前のことだけれど。

上記の「詩の教室」では、勤務先の企業名が書かれておらず、この方はどこで働いていたのか、と興味を持ったが、この現代詩文庫で「日本コカ・コーラ」だと本人が書いていた。

筆者はそこでそこそこ仕事をした――とも書いており、サラリーマンとしては出世もし、経済的にも充実した生活だったのではないか、と思わされた。

2冊しかこの人の本は読んでいないが、実際に教室に行って生の話を聞いてみたいと感じた。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?