■平易であることの、どこが悪い?!

「詩の本」を読んで(29)

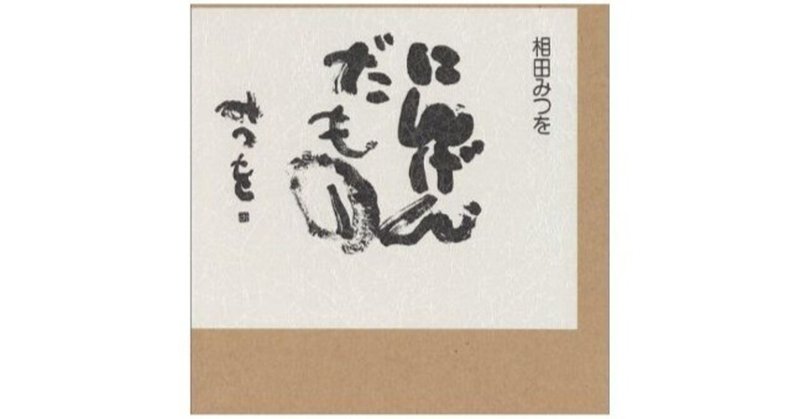

◇相田みつを「にんげんだもの」(文化出版局、1984年4月刊)

現代詩実作講座に2年余り、回数にして28回通っている。

ご指導いただいている大先生が、一度だけ相田みつをについてぽつりと漏らしたことがある。

どういう言い方をしたのか、はっきり思い出せないが、ネガティブな言い方であった。

Wikipediaの相田みつをの項には、賛否両論が書かれており、その批判的な言い方があてはまる…とだけ言っておこう。

先月(4月中旬)、東京・丸の内の国際フォーラム(旧東京都庁舎跡)内にある相田みつを美術館に初めて行った。

入場料は1000円である。

東京のど真ん中に、一詩人の美術館があり、何年も経営できているという事実が、相田の世間的人気の証明だろう。

「にんげんだもの」はずっと版を重ねるミリオン、ロングセラーである。

間違っても、思潮社の現代詩文庫に収められる「詩人」ではなくても、国民的な人気という点ではこの人の右に出る詩人はいるのか。いないだろう。

内容

雑誌「銀花」42号で紹介された相田みつをの、書とことばが一冊の本に。優しい心をやさしいことばで伝えようとしたら、文字も優しくなった。

美術館に行って、主だった詩を目にしたが、はっきり言って、いくつかの詩に心を動かされた。

相田みつをの詩に、感動した――なんていうのは、現代詩を読み、書くという立場からいうと、かなり恥ずかしいことなのかもしれない。いや、きっと恥ずかしいことなんだろう。

だが、上記のWikipedia内に書かれている、相田作品を肯定する意見が僕の気持ちを代弁する。

「相田みつをを詩人として認めるべき」であり「大勢の人に相田作品が読まれている現実を、無視するわけにはいかないでしょう。むしろ詩人は、独りよがりになりすぎた現代詩の反省材料として、相田ブームを見るべきではないか」

以前、■現代詩に夜露死苦で取り上げた都築響一の「夜露死苦現代詩」でも、相田と美術館について一項目割いており、この詩人を認めない日本の詩壇はおかしい、みたいなことを書いていた。

「にんげんだもの」に収録されている「いのちの根」なんていうのは、本当に素直に感心できた詩である。

なみだをこらえて

かなしみにたえるとき

ぐちをいわず

くるしみにたえるとき

いいわけをしないで

だまって批判にたえるとき

いかりをおさえて

じっと屈辱にたえるとき

あなたの眼のいろが

ふかくなり

いのちの根が

ふかくなる

これと同じような感情、心の動きを詩にするとして――。

難解で独りよがりの表現を使って書くことにどれだけの価値があるのか。

そう思いたくなる。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?