他人の解釈を自分の解釈に紡ぎ直す

読書について考えました。

読書好きには今更かもしれないけれど、私にとって新しい発見があったので書きます。

私の読書好きの友達はいつも紹介してくれる時に

「〇〇さん(著者)の本良いよ~」とおすすめしてくれます。

前回noteで紹介した『複雑系の知』も

「田坂広志さんの本がむちゃくちゃ良いよ!」

「へぇ~!一番のおすすめは何?」

「『複雑系の知」がすごく良いよ!」

と教えてくれました。

読書会でも、本の内容を話す時は必ず著者が誰で、どのような人で、書かれた時代はどのような時代だったかを交えて話しをされることがよくあります。

これまで本の内容しか気にしてこなかった私には、著者について語る彼らの読書の仕方がとても新鮮でした。

そこで、私の読書とどこに違いがあるのかを考えてみました。

■私の読書

これまでの私の読書は本の内容を理解することがゴールでした。

その為にノートに書いてまとめてみたり、理解出来ない部分は別で調べたりしていました。

書いてある内容は「そういうもの」であり、それに対して疑うとか、問いを持つことはありませんでした。

(今思えば、私の学生時代の読書感想文はその本の要約だったな・・)

■私の周りの読書好きの読書

「誰かの解釈で歴史は切り取られている」

連続した歴史の中でどの時代をどのように語るかは、切り取った人の解釈によるという歴史学の考え方があるそうです。

彼らの読書の仕方もこの前提の上にあるのかなと思いました。

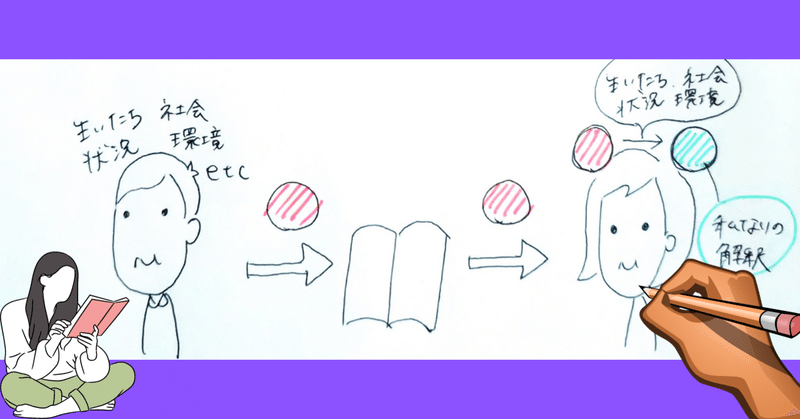

本は、著者の生い立ちや、状況、その時代を背景にした著者の解釈で作られていて、私たちはその解釈を読んでいる。

本の内容は〇〇さんの言葉であり、事実とは少し違う。

だから○○さんの言葉を、自分の言葉に紡ぎ直し、自分なりの解釈に置き換える。

これを彼らは自然に出来ているのかなと思いました。

会話においても同じです。

相手の言葉は相手の解釈であり、その言葉を発する相手の背景がある。

そして、私が発する言葉もそう。

会話は解釈のやり取りだと考えると、よほど親しい人じゃないと本当に理解し合うことって難しいなと思います。。

もしかしたら完璧に理解し合うことは無理なのかもしれません。

だから私は「理解し合う」をゴールにするよりも、この解釈の違いを楽しむ&理解し合う過程を大切にしたいなと思いました。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?