【書評】私は、私の愛するものを深く愛す ー小川洋子『約束された移動』ー

「私は、私の愛するものを深く愛す」

この本を読み終えてふと浮かんだのが、このフレーズだった。

半年ほど前、新刊コーナーで装丁の美しさと謎めいたタイトルに惹かれて購入。表題作を含めた6つの短編が収められている。

小川洋子というと、『博士の愛した数式』がベストセラーとなっていた当時に手に取って以来、久しぶりのことだった。切なく美しい文章を書くひとだとうっすら記憶していたけれど、今作でもあらためて、なんと淀みなく美しい、どこにも破綻のない日本語かと感嘆した。

しかし、油断することなかれ。淀みなく流麗な文章で、さも現実のことを語っているかのように見せかけながら、読み手はいつの間にかするすると、心の準備もないままに、シュールな虚構の世界へと否応なく引き込まれていくのだ。

その虚構はときに儚く、またときには容赦なく残虐で、その残虐さは作中にも引用されるガルシア・マルケスの作風によく似ている。かつて、『百年の孤独』その他、何点かのマルケスの作品に夢中になったことがあったのを思い出す。また、シュルレアリスムという点ではカフカにも似ており、『寄生』は特に、ある日唐突に不条理に直面するという点で、カフカの『変身』と強い相似性がある。

このシュルレアリスティックな世界観を苦手だと感じる人と、こよなく愛する人とに分かれるかもしれないが、私はこの、いつの間にか落とし穴に嵌まり込んでいたというような見事な仕掛けに心地よく酔いしれた。

6作品のいずれにも共通するのは、主役もしくは準主役の女性が、いずれも妻、母、恋人といった属性から離れ(そのような属性と縁がないか、あるいは過去のものとなり)、他人には分からない何かを強く偏愛し、その愛ゆえに自由に豊かに生きている、ということだ。

たとえば、表題作の『約束された移動』。この物語はシュールさは控えめで、6作品の中では最もリアリティのある作品だが、ホテルのスイートルームの清掃係という女の描写は殆どなく、容姿や人となりを推し量るヒントは何もない。しかし、彼女には、スイートルームを1、2年おきに利用するハリウッドスターと彼女を繋ぐ、ある密かな楽しみがある。

それはあくまで彼女にとってだけの楽しみで、当のハリウッドスターは彼女のような清掃係の存在さえ知る由もないのだが、彼女にとってそんなことは取るに足らない。彼の秘密(とさえ彼は意識していないかもしれない)を彼女だけが知り、そこから彼の人生や思いを推し量る。そうしている間に月日は流れ、彼女も彼も歳をとってゆく。そのこと自体が彼女にとっての愉悦であり、おそらくその愉悦ゆえに、彼女はスイートルームの清掃係という仕事を長きに渡り続けているのだ。

そして、6作品の中で、個人的には最も捉えどころなく不思議な魅力に満ちていると感じる、『黒子羊はどこへ』。夫と死別し、ひょんなことから2頭の羊を飼うことになった主人公。2頭のつがいは普通の白毛の羊だったのに、ある日、真っ黒な子羊が生まれてくる。村の大人たちは不吉だと恐れるが、好奇心旺盛な子供たちが黒子羊を見に集まってくるうちに、彼女は『子羊の園』という託児所の園長となっていた。

運命に抗わずに生きる彼女の楽しみは、かつて教え子だったJという歌手のライブを聴きに行くこと。しかし、託児所の園長が、夜お酒を飲みに出歩いているなどと村人に噂され、彼の評判に傷をつけてはいけない。だから彼女は、精一杯のお洒落をして彼が歌うクラブへと向かうものの、ビルの隙間から裏口へ逃げこみ、ゴミ箱に座り、排気口から聴こえてくる歌声に耳を傾ける。

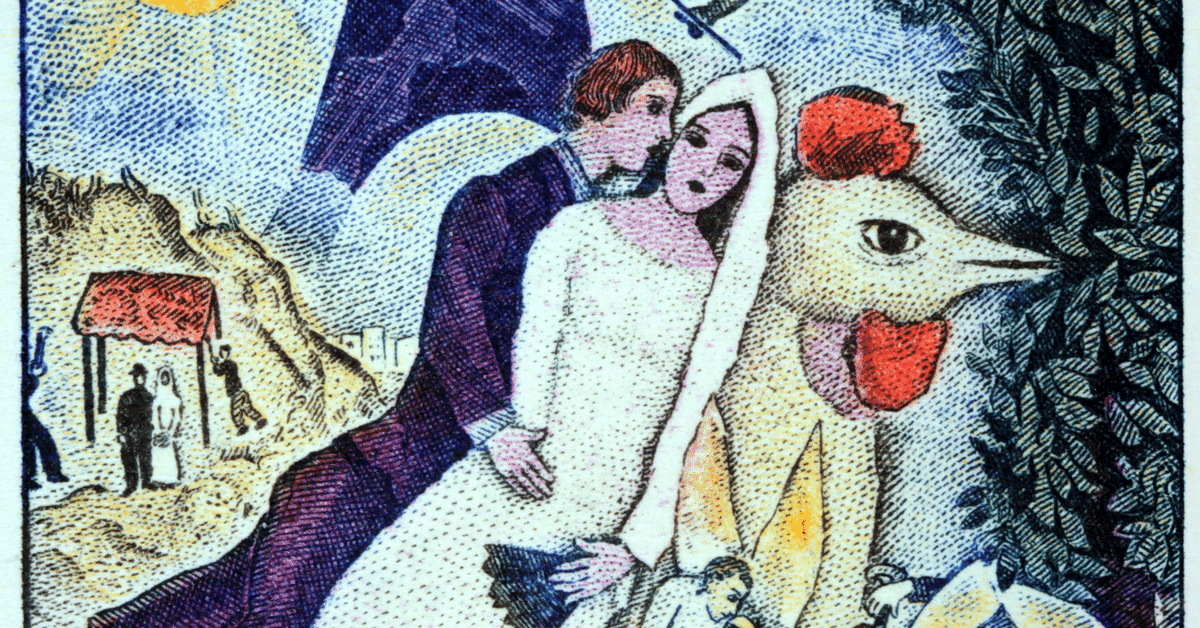

このときの彼女は一体何歳なのか? そんなことはどうでもいい。彼女は、かつて育てた青年の甘い歌声とロマンチックな歌詞に心から酔いしれる。「君にあげられるのは愛だけ、それ以外には何もない」…「こんな幻のような言葉に息を吹き込み、輝きと情熱と真実を与えられるのはJ以外にいない。彼によって愛という言葉の本当の意味を捧げられているのは、世界中で自分一人だ」…「今、この油と埃にまみれた、臭い排気口から響いてくる彼の歌声は、私の鼓膜だけに届いているのだ」…そして彼女は、空想のなかでJに抱き寄せられて踊り、キスをする。この場面の儚さと美しさは、まるでマルク・シャガールの絵画のようだ。

しかし、膨らんだ夢は、ここで風船のように弾けて消える。残飯の袋を提げた店員に、「ちょっと、おばさん」「邪魔、邪魔」と声をかけられることによって。

ネット上でこの本の感想を読んでいたら、登場人物たちは、いわゆる「イタイ女」ばかりという表現が散見された。確かにその通りだ。そしてまた、この2作に限らず、この本の登場人物達は、誰からも特に顧みられることなく、しかし、ひっそりと誰かの役に立っている、そういう女ばかりだ。

それでも彼女達は、誰かに顧みられるために無理をしたり自分に嘘をついたりしない。清掃係も園長も、特定の他者への狂おしい片思いをしているわけではない。それらはあくまで彼女たちの中だけで完結した愛の世界であり、その中で、彼女達は確かな幸せを味わいながら生きている。誰に迷惑をかけるわけでも、何を望むわけでもない。

これを豊かさと呼ばずに、何と呼ぼうか。

彼女達の物語を読んでいて、昔テレビの旅番組で見た、ある女性を思い出した。スペインの田舎町で宿を切り盛りする、いかにも南欧らしい、たっぷりと太ったおかみさん。彼女の唯一にして最高の楽しみは、国民的小説であるセルバンテスの『ドン・キホーテ』を読むことだという。彼女はなんと、それ以外の本は読んだことがない。ただひたすら、毎日繰り返し『ドン・キホーテ』だけを読み、いつだって夢中になって楽しんでいるというのだ。

読書量が足りない、もっと多くの本を読まなければと思い込んでいた私にとって、それは頭をスコップでスカーンと横殴りされたような衝撃だった。それは日本でいえば、源氏物語だけをひたすら読んでいるというのに等しいだろう。何百、何千と消費するように読んでは忘れるのではなく、ただ一つの作品世界の中にだけ身を浸して生きる。それが誰にとっても必ずしも正しいとは言わないが、ある意味で、なんて豊かな読書体験であり人生であろうかと、いまも深く印象に残っている。

傍目には、寂しくてイタい中年女、なのかもしれない。だから何だというのか。誰にも迷惑をかけず、誰からも奪おうとせず、自分の中にある豊かな内的世界を慈しんで生きる。それはなんと幸福なことだろう。

そして今、私もそんな風に生き始めている。長きに渡り、自分の外に狂おしく何かを求め、もっと幸福になりたいと踠いていた過去を捨てて。だから、この本の登場人物達に、とても親近感を覚えるのだ。

嗤わば、嗤え。

私は、私の愛するものを深く愛す。

この記事が参加している募集

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?