視覚

人間の視覚野は大脳の後頭葉にあります。そこで処理されて知覚される、視覚情報としての形、大きさ、奥行きに関する記事です。

0. 知覚

視覚の前に、知覚一般に関する理論をいくつか紹介することにします。知覚一般の記事を別に作るほどのボリュームではないので、ここ以外に書く場所がありません…

感覚を、与えられた刺激の種類(音、触られる、匂いの発生源が近くにあるなど)によってではなく、興奮を生じたのがどの感覚受容器なのかによって決まると提唱した人がいます。ドイツの医師、Mullerです。この特殊神経エネルギー説では、すべての神経線維は活動電位という同じ信号しか運んでおらず、活動電位が伝わったからといって何の情報であるとは特定されないので、ある感覚情報はその感覚に関連した神経が活動しているという事態で特定されると言われています。

また、感覚を物理学的法則で説明しようとした人がいます。

ウェーバーの法則では、刺激の弁別閾は、刺激の強度に比例することを見出しました。また、フェヒナーの法則では、感覚量は刺激の強度ではなく、その対数に比例して知覚されることがわかりました。

どちらも物理学の式があるのですが、ここでは割愛します。

1. 形の知覚

物の形を知覚するためには、まず対象を背景から分離して一つのまとまりとして取り出す必要があります。その時のまとまりを図、背景になる部分を地といいます。

Wertheimerは、複数の図を見た時に生じるまとまり方について、プレグナンツの法則を見出しました。法則性は7つあります。

1つ目は近接の要因です。距離の近い物同士はまとまって見えます。例えば次の図では、〇が2個ずつまとまって3グループあるように見えます。

2つ目は類同の要因です。似ている物同士はまとまって見えます。例えば次の図では、同じ形をした物体をまとめて3グループに分けて認識しがちです。

3つ目は閉合の要因です。閉じた領域を作る物がまとまって見えます。例えば次の図では、左の図は2つの〇が重なっているように見え、灰色のように分けて知覚することはあまりありません。

4つ目は共通運命の要因です。一緒に動いたり変化したりする物同士は一つにまとまって見えます。

5つ目は良い連続の要因です。綺麗な連続性を持つ物同士はまとまって見えます。例えば次の図では、左のような物体は、ギザギザの線とくねくねした線の2つが組み合わさっているように見えます。

6つ目は客観的態度の要因です。一度あるまとまりを見る態度が形成されると、物が少し動いても、そのまとまりに則った知覚をします。

7つ目は経験の要因です。過去に経験したことのある要因は、その経験と同じような形にまとまります。例えば次の図では、線は「j, u, n, e」という文字の連続体に見え、他の形とは認識されません。

2. 大きさと奥行きの知覚

人間が平面画像から奥行きを知覚することができるのは、何らかの情報を奥行きの手掛かりとして利用しているからです。

その手掛かりは、単眼手掛かりと両眼手掛かりの2つに分けられます。

単眼手掛かりには次のようなものがあります。

①陰影

②重なり

③線遠近法:遠ざかる平行線は1点に収束します。

④大気陰影法:遠景は近景よりも霞んで見えます。

⑤きめの勾配:遠景の方が比較的細かな模様を描きます。

⑥相対的大きさ

⑦運動視差

⑧調節:水晶体の厚さを変えるための毛様体筋の伸縮を感知します。

そして、両眼手掛かりには次のようなものがあります。

①輻輳:眼球の内転/外転角度の知覚です。

②両眼視差

3. 錯視

最後に錯視について少し触れておくことにします。これは試験に出るというよりも僕が個人的におもしろいと思っているからです。

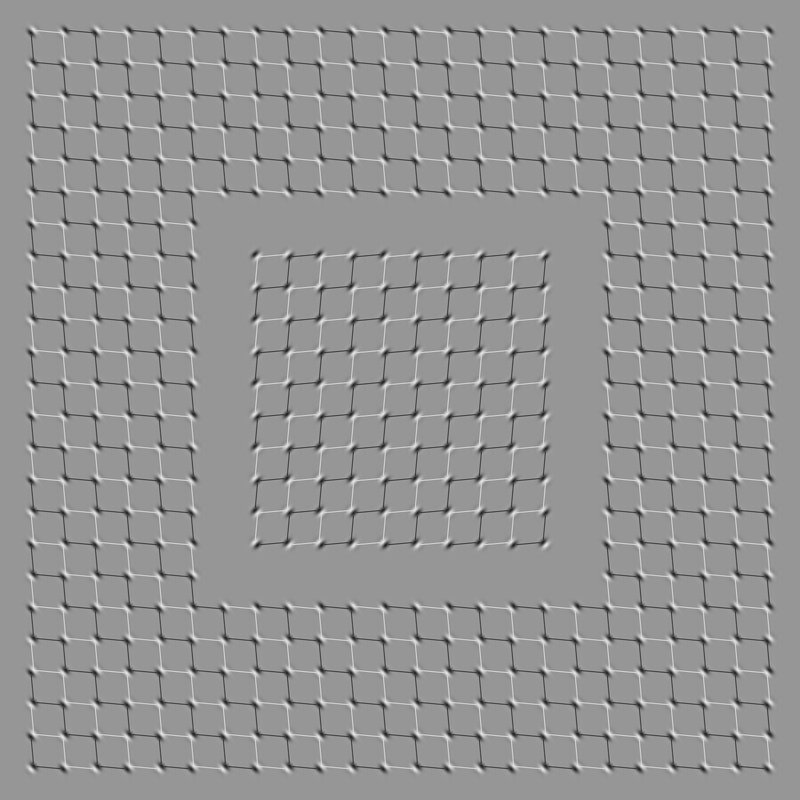

まず、実際には動いていないのにまるで動いているかのように知覚される見かけの運動を仮現運動といいます。ゲシュタルト心理学を提唱したWertheimerが実験によって明らかにしました。

例としてエンボスドリフト錯視というものがあります。静止画ですが、正方形が動いて見えます。

次はミュラーリヤー錯視です。有名ですね。実際には同じ長さの線分ですが、内向きの矢羽を付けたもの(上段)の方が短く見え、外向きの矢羽を付けたもの(下段)の方が長く見えます。

3つ目はツェルナー錯視です。図にある4本の線分は全て平行ですが、傾いているように見えます。

4つ目はエビングハウス錯視です。同じ大きさの図形でも、大きな物の周りに置かれると小さく見え、小さな物の周りに置かれると大きく見えます。円形に囲まれた中央の丸は左右で同じ大きさですが、右の丸の方が大きく見えます。

もっとたくさんあるのですが、本当に無限なのでこれを紹介して終わりにします。個人的に好きな色の錯視です。真ん中の四角の色は同じですが、濃い色に囲まれると薄く見え、薄い色に囲まれると濃く見えます。

以上、錯視の例でした。ちなみに図は立命館大学のおそらく研究者であろう方のこちらのサイトから引用させていただきました。引用は自由ですと書かれていたので。ありがとうございます。

公認心理師試験にはあまり出題されない範囲だと思われますが、心理学の主要な分野ではあるので記事にしておきました。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?